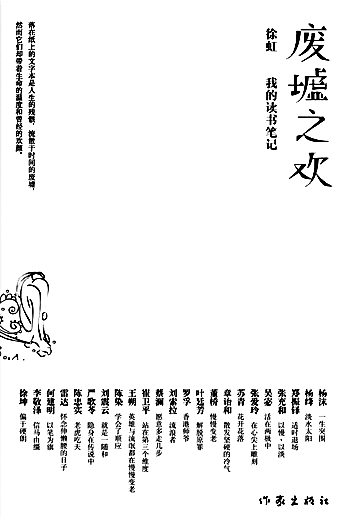

徐虹是明慧的。她的这本非随笔亦非评论的书冠名以《废墟之欢》(作家出版社出版),题目就吸人眼球——在废墟上获取欢乐欢快,不知是一个什么意象,但阴冷之中也有一丝暖色。于是,这两极化的拥有不同情感色彩的词穿越在一起,让人有了一睹为快的欲望。

所谓“废墟”,我理解,是文坛旧事,是过往的故纸堆里已不再引起兴奋的种种。细细品来,徐虹笔下的“废墟”,就是在时间的冲刷下,一些不再被看重和提及的一堆零碎;然而,从另一个角度看,也可以说是作者的自谦:写来随意为之,或是性情文字,不一定是为了上台面。

但是,恰如书中一个专辑所示,是纸上的性情,性情写作。也如书名副题标示的“我的读书笔记”,集中展示了一些过往的书与人的旧事。所以,这是一本写学人、知识人、文化人与书之关系的书。所写之人的名头有大有小,历史有新有旧,职业各有不同,趣味亦千秋各异。然而,他们都是书界人,文学人。人与书,书人书事,即使是陈年往事、鸡毛蒜皮,却也被作者生动地捕捉。她写他们,或背影碎片,或借书说事,或交往印记。一些名头响亮的人物,其成绩与收获也点到为止。就此看来,或许那点亮色,就成为了阴冷背景下欢快的光点。作者用两极的对比,来展示时间之流对于文化精神的冲刷,它展示出一个作家的主观评价和对逝去文化景象的挽留。

这就是徐虹。她善于对习见的文化景观进行重新检索,或者对某些文化人的某一特色进行主观点评与开掘,注重精神性的内在。明明已成为热门的一个现象,她另找路径;一个曾经有多种定评的人物,一本有意义却已消失于大众视野的书,她重新解剖。这样就有了独特性,或者有了新意,也就有了文学本来所主张的“这一个”的价值。

知名作家杨沫曾因上世纪50年代的一部《青春之歌》红极一时,影响了几代人。徐虹在写她的印象感受时,以“一生突围”的意象来描述。名家的成名作,名家一生的经历,都不是徐虹所关心的,她只是把她性格中的最为特色的、人生命运中最为真实的东西,聚光灯似地点染出来,构成一个人物的人生基本面貌。她或正面,或侧面,或可能是剖面,形成了一个有深意的概括。比如,她说杨沫一生,基本上是“一个人的战争”,“她没有主动伤害过别人,她本质上是偏于善、野性、偏执,冲动也轻信的温情主义者,其人生的过程是不断地突围和变化”。她甚至对于作家生命中的几个男人也作了点评,描绘出其性情人生。再如,她写香港作家董桥,说他“慢慢变老”。作为“董迷”,从“20年前一定要读,到20年后不一定要读,再到时下的一定不要读”,这种变化,虽是坊间的一个说法,却是一代散文名家或者说这一路散文大家们,在时下阅读审美趋向发生变异后的实际状态。

一个时代有一个时代的阅读者,即便经典性和精英化的东西,也会受到历史的冲洗与审美变化的挑战,会渐渐变老。这不仅是一个作家面临的读者选择,也是一个时期文化阅读的现实境况。试想,文化的经典化固然是人们长期追求的,但随时流变的阅读口味,或多或少地,会将所有既往和已成,变成老派和陈旧的过往。而期待有新的选择与认知,这就要求批评家们不断地进行有意义的诠释和解读。这本笔记,也可视为徐虹在这方面的实绩。她实际上是在做“熟悉的陌生化的工作”。对于既有的文本,面对不断更新、各领风骚的文化现实和文化受众,徐虹以最为精简的方式进行诠释,选取了这若许人物——虽参差不一,有过气的有平淡的,当然也有先锋有精英的——这些人,活跃在文化雪原上,飞鸿留泥痕。她通过对他们的重新评价,描绘出丰富的文化景象。

徐虹有着轻松的笔致和放松的心态,还有跳跃式的思维。恰如“笔记”一说,这些文字,多为千字左右的篇幅,不事长篇大论之规模,不以规正完全之组合,却有文字上的摇曳多姿、情感上的真切投入,以及语句上的删繁就简,举一反三。当然,主要是,性情写作,写人物性情与人生,写出了她笔下书与人的可爱、可亲,甚至可乐的一面。读之,足可令人欢欣而愉悦。

(作者为《人民日报》文艺部原副主任)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇