女人是什么?是水?是花瓶?是仆人?是半边天?

英国的女人呢?作为女权运动的发祥地,英国素有“女性天堂”之称。女人们是如何登入天堂,又行走人间?

就让英国之行中邂逅的三张海报,来给出些许答案。

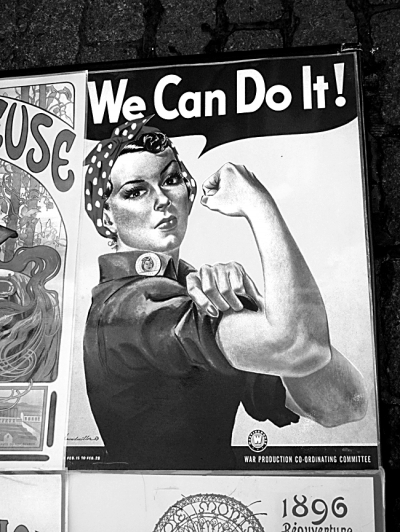

【海报一】

清晨,约克的跳蚤市场,一地摊正出售旧海报。在平铺着的数十张海报中,有一张颇为惹眼——一个脸部轮廓硬朗的女人,像日本武士一样箍一条头巾,眼神坚毅地撩起胳膊,旁边是一行醒目的大字:We can do it(我们可以)!

1918年11月,第一次世界大战结束的当月,英国848万妇女得到投票权。次年,南茜当选为第一位下院议员。时任陆军大臣和空军大臣的丘吉尔取笑:“一个女人闯进了男浴室。”南茜反唇相讥:“你不够英俊,所以不用担心。”

下议院当然不是男浴室,这里只汇聚了唯一的东西——民意。是民意选出了一位又一位女议员,时至今日,650个议员中,女议员有143个,占22%。

1979年撒切尔夫人上台时,英国朝野曾有争论:她行吗?撒切尔夫人心知肚明:“我要是干得不好的话,以后的英国就不可能再有另外一名女首相了。”

她上台前,英国很多地区因罢工而瘫痪,撒切尔夫人开出的药方是:限制工会力量,大力推行私有化。她的敏锐、果敢、雷厉风行,常常让男人自叹弗如,她因而得一雅号——铁娘子。

直至1990年11月辞去首相职务,她成为20世纪在位时间最长的英国首相。2002年,英国广播公司举办“100名最伟大的英国人”评选,撒切尔夫人名列第16位。回过头再看当年的那个争论——“她行吗?”答案已经不言自明。

但是,她们也行吗?撒切尔夫人叱咤风云的年代里,她个人的成功也许只是一个特例,还不足以赐予她们和男性同等的地位。“20多年前,我就曾经遭遇过性别歧视。”剑桥大学圣凯瑟琳学院的托马斯教授说,“那时候,我加入了牛津大学的俱乐部,男会员可以走正门,我们女会员只能走偏门,男会员有专门的阅览室,我们没有,想进去看看书,他们说不行。”

20多年前,剑桥郡的佩妮·鲁普刚刚拿到咨询师资质证书。

21年前,出生在美国俄勒冈州的雪拉·斯图尔特嫁到了英国。

20年前,印度裔的杜培拉正打算呆在美国创业。

20年后的今天,我们借“上海市对外文化传播高级人才海外培训班”英国之行走近了她们。托马斯已经是圣凯瑟琳学院的总监;佩妮·鲁普成了剑桥郡郡长;雪拉·斯图尔特两度当选为剑桥市市长;杜培拉是“创意苏格兰”机构从美国引进的人才。

托马斯女士人脉通达。她组织了我们此次培训的一部分课程,短短一周就邀来众多学界名家和政界名流,组成顶呱呱的授课团队。她常常穿一袭红色裙装,像一团火焰,燃烧在清冷的剑河河畔。

佩妮·鲁普女士气质高贵。虽然个头不高,但她坚持站着并仰着脸庞为我们授课,致使她的目光甚至鼻息对我们构成了倾泻的角度。郡长是个虚职,却是皇权的象征。佩妮·鲁普不无自豪地说:“如果女王去世,那么将由我在剑桥郡范围内公布去世消息,并宣布开始效忠威廉国王(她好像把查尔斯给抛弃了,也许是很多英国人把他给抛弃了吧)。”她穿着黑色的郡长礼服,胸口和袖口是炸开的白色蕾丝,礼帽上插一撮羽毛,静止时真像英国国家艺术画廊的一幅写实派画像,画像前拉一道隔离线,让人保持一段距离去咂摸画中的贵族之气和历史之重。

雪拉·斯图尔特女士朴素亲和。英国历史上共有15位女市长,她是唯一担任过两届市长的女性。英国人能认可她这位来自美国的“外来媳妇”,除了她的能干,亲和也许是个加分因素。她穿着朴素甚至有点土气,只有胸前佩戴的金晃晃的绶带显示着她与众不同的身份。

杜培拉女士雄心勃勃。经过一年半载的漫长思考,她确定自己的目标不是推广《妈妈咪呀》等单个的戏——那已经很成功了——她关注的是如何打通国际间文化交流的渠道。她衣着休闲,尽显干练,仿佛随时准备撸起袖子大干一场。

她行,她行,她也行。在撒切尔夫人身上曾被视作的特例,在风姿各异的成功女人面前,已然成为一种现象。经历一个世纪的证明,老海报上的那句“我们可以”,如今站在男人的角度或许可以改写成:“你们可以!”

当然,在某些民俗中,女性还会遇到“不可以”的情况,比如,郡长须佩带宝剑,而剑桥郡郡长佩妮·鲁普的宝剑只能交由男助手携带,因为英国的航海文化中忌讳女人佩剑。那就尊重民俗吧,留着这一有趣的民俗,仿佛短发姑娘留着一枚簪子,用不上了,看看也好。

【海报二】

还是那个售卖旧海报的地摊。海报上的女人衣着暴露,短裤,深V领,头发凌乱,浓妆艳抹,抽烟,眼神轻蔑——这让人联想到西方的现代女权主义。

20世纪初至60年代的现代女权主义中的自由派和激进派将女性和男性完全对立起来:男人是敌人,女人是朋友;男人暴躁,女人温柔;男人是压迫者,女人是被压迫者……非黑即白的二分法,呈现出叫板式的、以牙还牙式的矫枉过正。

20世纪60年代至80年代,后现代女权主义在反思中渐成雏形。她们期待和爱人相濡以沫、从一而终。这种迷失自我之后的回归,并非回到原点,而是螺旋式的转身,是对幸福的守望。

现代女权主义也好,后现代女权主义也好,女人们的出发点都是追求幸福,若是途中的风沙迷了眼,迷了路,她还能到达幸福的目的地吗?

“女人一生所犯的最大错误,是忘记了自己是女人。”撒切尔夫人的这句话,也许可以用来影射那一粒沙。“给丈夫煎荷包蛋”,这是她清晨的主题。她与丈夫丹尼斯一直相敬如宾,恩爱和谐,直至爱人先她而去。她在自传《唐宁街岁月》中写道:“如果没有丹尼斯陪伴我身边,我不可能在首相的位子上呆上11年。”

我们此次英国之行中,也碰到不少内外兼修的成功女人:佩妮·鲁普女士称自己是“新时代女性,开车、上网、做饭样样在行”;托马斯女士平时很严肃,但在和自己的教授丈夫对视时,眼睛里的凌厉之气就化作一汪春水了;雪拉·斯图尔特女士“把家里洗衣服、熨衣服的活儿全包了”,她对丈夫说:“你那么支持我的工作,我的市长勋章应该割一半给你……”

她们有事业——这样的女人不必依附他人,浑身上下透着自信和从容;她们懂爱情——这样的女人敢于真心付出,举手投足带着优雅和坦诚。

但在中国,一谈到女人,有些人常常不自觉地把社会性和女性特质对立起来。此次英国之行,总有一些事触动我追问——撒切尔夫人的“贤内助”丹尼斯曾拥有很大的粉丝群,欧美一些国家甚至还成立了“丹尼斯俱乐部”,试问,中国有多少男人愿意做妻子光环背后的男人,又有多少男人崇拜这种男人?英国的公厕,包括女厕的清洁工大多是男人,试问,中国有多少男人能接受这种职业?愿意替女人扫厕所?大街上,抱婴儿、用手推车推婴儿、喂婴儿的绝大多数是男人,女人则一身轻便地陪在一旁,试问,中国有多少父亲可以在这方面唱主角?

其实未必要拿英国人做参照,中国云南和顺古老的大大小小的“洗衣亭”已经为我们演绎了一曲夫妻情歌。洗衣亭是“走夷方”的和顺男人专门为女人修建的。阵阵捣衣声,那是女人为男人含辛茹苦;几根亭柱、一个青瓦顶、几条井字排列的光滑石板,那是男人对女人的公开呵护。“梦魂五夜萦乡绪,风雨一亭动阡声”……亭柱上的楹联,是男人女人们互相倾诉的衷肠。

【海报三】

在英国的巴斯小镇,女作家简·奥斯汀故居的茶室里,张贴着《傲慢与偏见》的电影海报。海报上的男人正是女作家笔下的达西先生,拥有棕色卷发和深邃眼眸,温柔腼腆,散发着与生俱来的绅士气质。

达西在现代英国女性当中拥有相当高的人气——一项调查显示,达西是她们最希望约会的对象,风流倜傥的007詹姆斯·邦德屈居第二,超人排第三。

女人们都盼望找到如意郎君,但当今天有些女人喊出“干得好不如嫁得好”时,好丈夫的标准也许不只是简·奥斯汀所坚持的人品和感情,而是改换了或增加了一些条件。

摘选网上关于择偶的一段对话——

女人甲:“你要找什么样的男人啊?”女人乙:“钱多的,有房子的。”女人甲:“钱和房子?你如果不喜欢这个男人,钱和房子能带来幸福吗?”女人乙:“幸福不就是找个高富帅么?年纪大一些倒也无妨。年纪大一些,就会宠着我,让着我。”女人甲:“这不是对女人的侮辱吗?!”女人乙:“怎么会,这是男人爱女人的最高境界。”女人甲:“这是大人对小孩子的态度,不应该用在我们女人身上。”女人乙:“那你要嫁什么样的人?”女人甲:“我要嫁一个能turn me on的。就是让我心动的。”女人乙:“啊?!那如果他没有钱,没有房子,你也嫁吗?”女人甲:“我自己有工作,房子我们一起买,一起付贷款。”女人乙:“我也买得起一般的公寓,可是我想住豪宅,开名车。”女人甲:“可要用感情和婚姻的代价去换钱,这不是幸福,这是感情欺骗,是出卖自己。”女人乙:“……”

对话中的“女人甲”和“女人乙”在原先的版本中分别是“英国女人”和“中国女人”。

还记得舒婷的那首《致橡树》吗?

舒婷所歌颂的“分担”和“共享”,在如今某些女人的人生词典里被删除了。她们的人生观带有浓重的功利色彩。结婚之前,要房子要车子要票子;结婚以后,她们又开始挥舞女权主义大棒,控制财权、推卸家务、不愿相夫教子,不愿善待公婆。她们分别断章取义地截取封建主义和女权主义里对自己最有利的部分,抛弃对自己不利的部分。她们渴望不劳而获,因此,她们的说辞只能归结为“伪女权主义”。

200年后的今天,《傲慢与偏见》和《理智与情感》依然可以打动读者的心灵。为什么?因为书中所看重、坚持的择偶观、婚姻观,纯粹而珍贵;在充满各种诱惑的今天,更难能可贵。

那么,当迷路的时候,就回到梦想开始的地方吧。 (作者为媒体人)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇