土耳其连接着欧亚大陆,交集着东西方文化。无论历史的辉煌还是现代的崛起,这个被黑海、地中海和爱琴海蔚蓝色海水所怀抱着的著名的安纳托利亚高原上,同样有着现代电影的土壤。“绿松林”,如同美国的好莱坞和印度的“宝莱坞”,是土耳其电影业响亮的别称。它在上世纪50年代崛起,80年代经历了兴盛和衰落。而在21世纪,再次映入人们眼帘的土耳其电影则不仅是重生的“绿松林”,还有一位光芒四射的银幕诗人——努里·比格·锡兰。

“艺术电影”的旗帜

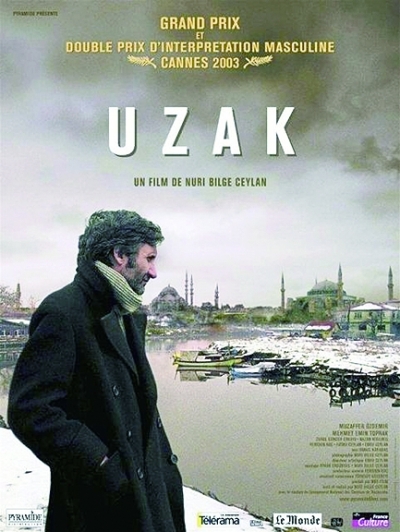

锡兰,如同稍后崛起的土耳其导演塞米赫·卡普兰奥,都有些大器晚成。他1995年拍摄第一部短片《茧》时已经36岁,但首部作品入选戛纳电影节最佳短片奖却让他从此破茧而出。从1998年锡兰的第一部长故事片《小镇》获得了包括柏林电影节卡里加里奖以及东京国际电影节银奖等多项奖项开始,一路走来,2000年的《五月碧云天》获得当年欧洲电影节国际影评人协会费比西奖等共17个奖项,两年后的《远方》在戛纳电影节上一举夺下评委会大奖和最佳男演员两项大奖及十余项国内国际奖,2008年的《三只猴子》在戛纳获得最佳导演奖,到2011年《安纳托尼亚往事》再次获得第64届戛纳电影节评委会大奖,53岁的锡兰已经获得了近40项电影奖,其中24项为国际奖,成为影迷们追逐的又一面“艺术电影”的旗帜。

锡兰的电影立足于自我的观察和“第三世界”的本土景观,但其内在表达的却是人类进步中具有普世性的精神困顿和情感之殇。他那些大部分是生活在现代化生活中的人物,一路努力追寻,最终却总是会陷入精神和情感的迷失。这种纠结于追求幸福与现代化进程中人们内在的冲突、困顿,成为他那些沉静、优美的银幕影像中一股充满感人力量的涌流,也让他的电影贯通了所谓“第三世界景观”和现代电影之间的屏障,具有国际化的风范。

从故乡、亲情到现代都市

1959年锡兰出生于土耳其的发达地区——位于欧洲部分的伊斯坦布尔,长大后毕业于电子工程系,之后却没有继续自己的电子工程师之路,转而去学习电影,那是由现代化转向艺术和诗的选择——而这差不多正是他电影中所一直表达的跨越过去与现代的一种巧合式的隐喻。直到30岁左右,他突然发现自己已经是学校里年龄最大的学生了,于是中断了学业,从在朋友的电影中担任演员开始,转向了他心仪的电影创作。

1998年,在拍摄了表现一对老年夫妻经历人生变故最终重修于好故事的《茧》之后,锡兰执导了自己的第一部长故事片、黑白影像的《小镇》。影片以锡兰本人儿时生活的小镇为背景,讲述了两个刚上学姐弟的童年世界和家庭生活。充满了迷人细节的记忆在时间上跨越了冬、春以及夏、秋四季;记忆中的成长,大人们讲述的似懂非懂的故事和睡梦中瞬间超现实的梦境,构成了一种充满怀旧感的影像。第二部长片《五月碧云天》则把追寻小镇的情思拉到了导演的成年时代。它以导演“我”拍摄《小镇》的经历为导引,讲述了锡兰的父亲(由其父亲本人扮演)对于故乡的情感,还有那些开始寻求现代生活的亲友们的心路历程。锡兰的父亲、母亲以及他的亲友都在影片中扮演自己。接下来的《远方》依然是那些亲情故事的延续,不过它的背景已经来到了发达的都市。影片的主人公是已经在都市中有了自己事业的摄影师,《五月碧云天》中那位向往都市现代生活的表弟因失业来投奔表哥,想在这里找一份水手的工作。在这部影片中,锡兰第一次明确展示了在追寻现代生活中人们自我的迷失:贫穷的表弟把水手想象成周游世界的浪漫职业,充满不现实的幻想,而他当然无从体会表哥虽然貌似“富有”,却承受着职业无出路,婚姻陷入无解的“都市困境”。虽然这部影片与前面两部长片一起被称为锡兰的“故乡三部曲”,但其实它却是锡兰电影跨入“现代化”电影叙事的开始。也正是这部影片让锡兰一夜之间成为世界知名的导演——除了戛纳评委会大奖外,片中的两位男主角——包括其真实生活中的表弟艾明·托普拉克双双获得电影节上的最佳男演员奖。不过,“心怀梦想”的艾明并没有能拿到奖杯,他在电影节开幕前夕不幸因车祸去世。或许是这让锡兰的亲情故事戛然而止。

2006年,锡兰拍摄了表现一对失和夫妻故事的《适合分手的季节》,再度入围戛纳电影节,并获得费比西奖。他仿佛真的开始脱离小镇记忆,直接表现了那些生活在城市和现代生活中人们的关系。那是一种疲惫或漫不经心的爱情。影片在古代遗留的废墟中展开,然后是现代生活中夫妇之间的冷战和吵嘴。爱情无可挽回地结束,季节的改变与人物的心情、爱情的跌落悄然融为一体,展现了锡兰对景物的把握,一种自然中的存在主义。片中的人物是由锡兰夫妻共同扮演的。

接下来,锡兰和妻子共同编剧的《三只猴子》成为土耳其历史上第一部获得奥斯卡最佳外语片提名的电影。在这个更加戏剧化的故事中,一个参加竞选的富商在车祸中撞死路人,找来自己的司机顶罪。司机入狱,妻子为了没考上大学的儿子找到富商预支他答应付给的钱,并和后者产生了婚外关系。司机出狱后,得知了妻子的出轨,家庭陷入崩溃。在生活中无所事事的儿子出手杀死了富商,父亲决定仿效富商,让一个穷人的孩子顶替儿子的罪名。“三只猴子”是对三个主人公的隐喻,它来自一个日本的传说,表现了一家三口在追求富裕生活的过程中,努力回避真相,最后酿成悲剧的故事。锡兰一贯“冷静”的手法没有让他在影片里展示悲天悯人的气氛,而是让观众陷入一种对生活无解的沉思。

高峰之作

此后的锡兰曾担任了戛纳电影节的评委。而2011年的《安纳托利亚往事》,则成为锡兰电影中又一个高峰之作。这部充满了真实的细节、富于幻想性的画面和谜一样情节的影片,表现的是几个司法人士带着杀人嫌犯寻找被害人尸体一天一夜的过程。影片看上去并没有什么情节,但却充满了对生活的讲述。嫌犯的罪行随着情节的推进,渐渐被清晰地描述出来,他以活埋的方法凶残地杀死了与他有私生子的情人的丈夫。但伴随着这罪恶的真相大白,还有另一些谜一样的故事逐渐显露出来。

最后的画面中,医生尽职地解剖了死者的尸体,但他或许无力解剖那个已经融入现代生活中的现实和包括他自己在内的那些生活在这一现实中的人。这或许就是锡兰一直想讲述的那个故事。人们在现代化的生活面前追寻、徘徊,经受着诱惑,更承受着那些无法言说的内心的隐秘和伤痛。那是一种隐隐的现代化之殇,拟或是一种更为纠结复杂的人性之痛?我们不得而知。而与这些故事相匹配,锡兰的电影总是以静态以及长镜头,从背后来拍摄他的人物,让观众感受他们的情感,而无从看到他们的脸。他描写了人在现代生活中的疏离,描写了自然的存在主义,但他的电影中永远不缺少那些让人难忘甚至震撼的细节以及幻想。他的电影成本很低,那些表演者大多是他的父母、亲戚以及他本人。而他一人总是承担着从制片、导演、编剧、摄影、音响以及剪辑等所有的工作。因而他或许就是一位银幕的诗人,一个真正“自我写作”的人。

作者介绍:李一鸣,中国电影艺术研究中心研究员。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制