“话语”和“权力”原本分别是语言学和政治学的概念。福柯将“权力”的概念引入“话语”,从而揭示了话语所具有的力量。传统媒体时代,媒体对符号及其编码的控制实际就是控制了传播话语。互联网把对信息编码和控制的权力一部分交给了普通大众,构成了网民实现话语权的先决条件。然而,网络话语权不仅是自由表达的权利,也包括通过话语言论实现权能的权力。现实中,一方面是网民话语的自由表达,潜移默化地影响着事态发展与社会塑形;另一方面是网民对于话语有效性的无奈与质疑。普通网民话语权力的实现,依旧需要借助意见领袖和多级传播。传播与扩散中相伴而至的种种负面效应引发我们对网络话语边际的思考。

新媒体赋权与权力分配的变化是网络在社会塑形中不可忽视的重要方面。其中,话语权成为网络中一种新权力形式。网络极大地激发了民众潜伏已久的话语表达欲,成为发表言论、政治参与以及建立社会网络的平台。在社会分层加剧、利益诉求多元化、社会矛盾冲突增多、社会舆论呈现躁动表征的大背景下,网络使话语环境更加开放,渠道更加丰富,公众多元话语表达成为可能,形成新的社会沟通形态,引发网民对政治和公共生活的广泛参与。然而,这种自由表达究竟能否带给网民切实的权力,日益受到社会各界的关注。北京大学新闻与传播学院从2011年12月起,在全国范围内开展了“第二次互联网影响力”调研,通过问卷调查、深度访谈和个案分析,考查网民对网络话语权的感知程度和影响因素,以及网民话语权的实现途径。

复杂存在:对网络话语权的感知具有双面性

言论是表达个人或者群体利益诉求,争取更多关注与社会资源的重要方式之一。网络话语权的意义不仅在于自由的表达,更重要的是通过网络平台,介入现实,实现了话语的权力化。调查发现,网民对这种权力感表现出复杂的心理:一方面,网民普遍承认网络大大提升了公民话语权;另一方面,大部分网民对网络话语的有效性存疑。

1.网民普遍认为网络为其提供了话语表达和权力获取的新渠道

据统计,3000份有效样本中有88.3%的被访者表示曾经在网上发表过意见,占网民的绝大多数。谈及参与网络讨论的原因,53.5%的被访者表示参与网上讨论是为了“维护正义和公共利益”,39.9%被访者想要通过参与“交流工作、生活等方面的经验”,32.9%的被访者希望“利用网络舆论的压力,解决问题”,也有31.4%的被访者是为了“发泄情绪,表达不满”。积极参与网络表达,让网民感觉到自己话语权得到了提高,有59.7%的被访者同意或非常同意“网络使我拥有更多的话语权”。

2.在承认网络对于话语权巨大意义的前提下,网民普遍对网络话语的有效性存疑

网民的话语表达是否能够转化为改变事态的影响权力?有53.8%的被访者认为就算在网络发言,发言也不能得到社会重视,问题也无法解决。另外,对网络参与渠道的不信任也是其中的因素之一。有29.1%的被访者认为在网络上发言可能带来麻烦,他们仍然害怕通过这个途径表达自己的意见。这说明被访群体对通过个体或群体的网络话语权以产生舆论影响,试图解决问题的方法存有疑虑。

大多数网民认为在网络上的话语虽然能够对社会舆论产生影响,但不能有效地解决问题,改变事态。在我们接触、观察的网民中,提到最多的是“没有效果”和害怕麻烦的无力感,甚至认为“你说的这些东西,发表出来了,就好像很小的石头扔到大海一样,没有意义,一点波澜都不起,还浪费了你的时间。再有,说的话改变不了任何东西,但如果你说的话过激了还会招来麻烦”。有8位接受深度访谈的网民表示,如果不是自己特别感兴趣的领域,比如“作家的利益”、“足球”等,或者特别重大的事故,如“7·23动车事故”、“5·12地震”等,他们不会热心地参与网络表达。“没有用”、“没有时间”、“招来麻烦”是提到最多的原因。

由此我们不难看出,网民眼中的网络话语权存有既提高又无力的矛盾。一方面,他们切实感觉到话语权在提高,自己的话语能够或多或少地对舆论产生影响。另一方面,他们又觉得在网上发言其实不能解决问题,不能改变事态的发展。

影响网民话语权感知的主要因素

网络话语权力感的变化在不同网民中存在显著差异。通过回归分析,发现网民的年龄、居住地、收入、受教育程度、性别、婚姻状况等人口学因素,以及接触互联网年限、每天使用互联网时间、是否是网络发言活跃者、是否是意见领袖等互联网使用情况,对网民的话语权力感都有影响。

1.年龄与居住地对网民的话语权力感有交叉影响

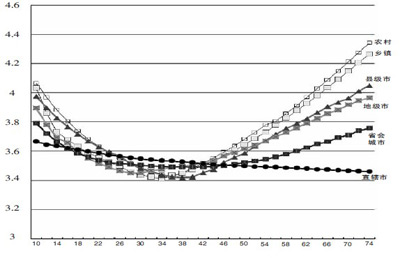

研究发现,如图1所示,年龄在18岁到42岁之间时,现在居住地的城镇化规模越大,话语权力感越高。而年龄在18岁以下和42岁以上时,现在居住地的城镇化规模越小,话语权力感越高。其中现居直辖市的被访者话语权力感随年龄的变化不大,年龄越小稍微偏高,权力感随年龄的增长而缓慢降低。而在农村、乡镇、县级市、地级市和省会城市的被访者中,权力感随着年龄的增加而减少,在26岁左右达到最低后,又随着年龄增加而急剧上升。城镇化规模越小,波动越大,农村中随着年龄变化权力感起伏最大,直辖市波动最小。

2.在网络上积极发言的被访者话语权力感明显高于只是在网络上“潜水”的浏览者

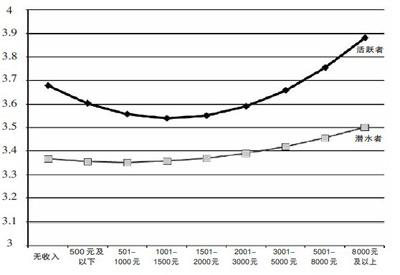

对于潜水者,话语权力感随着收入的提高而有缓慢的上升。如图2所示,收入越高,权力感也越高。对于网络的活跃参与者而言,整体的话语权力感高于潜水者,无收入时话语权力感略高,随后有些下降,月收入1500元左右的低收入群体话语权力感最低,然后随着收入的增加大幅上升。收入最高时,话语权力感最大。由于无收入群体中学生比例高达97%,收入在500元以下的学生占有93.4%,所以从调查结果可以看出,网络活跃者中,无收入群体话语权力感高于收入在1000元左右的,这是由于存在学生群体的特殊情况。学生们虽然没有收入,但由于学校环境和家庭资助,并没有过多的经济困境烦恼。他们的网络话语权力感相对偏高。因此可以看出,收入是影响权力感的重要因素,收入越高,话语权也越强。

3.与现实中感知相同,调查发现,曾经在网络中是意见领袖的被访者话语权的感知程度明显较高

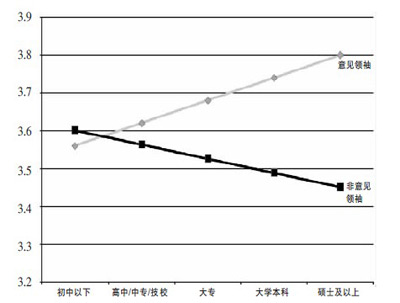

从图3可以看出,受教育程度是影响网民话语权感知的重要因素之一。曾经在网络中充当意见领袖角色的被访者,权力感随着教育程度的增加而增加,而从没有扮演过意见领袖角色的被访者,权力感则随着教育程度的增加而减少。

4.网民的互联网使用习惯与话语权的感知息息相关

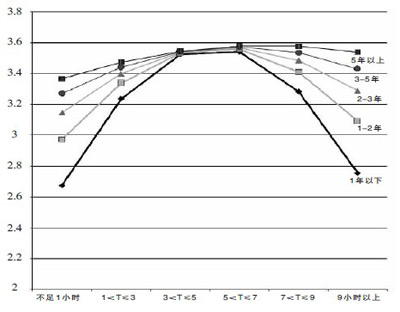

如图4所示,接触互联网的年数以及除工作学习外,每天使用互联网的时间对权力感有着交叉影响。使用互联网5年以上的网民,对网络的熟悉程度高,依赖程度深,网络中的话语权力感最高,并随着每天使用互联网时间的增加有缓慢上升。使用互联网3—5年的被访者变化也不大。随着接触互联网年数的减少,网络上的话语权力感则随着每天上网时间的不同而变化得越厉害。使用互联网在1年以下的被访者,变化最为激烈。其中每天上网3—5小时和5—7小时的被访者权力感最高,而使用不足1小时和使用9小时以上的权力感最低。并且,在除工作学习外,每天使用互联网3—7小时的被访者中,话语权力感最高,且基本不受使用年数的影响。

根据对影响网民话语权感知的因素分析,我们可以明显地感觉到,收入等人口学因素上的优势和对互联网使用最为熟悉和依赖度高的群体,在互联网上感知的话语权最为强烈。收入越高、接触互联网在5年以上,学历高且在互联网上非常活跃,曾充当意见领袖,每天除工作时间外,上网在3小时以上的被访者,话语权力感知度最高。这部分群体接触互联网早(5年以上,说明当时至少拥有互联网接入资源),每天对互联网使用非常依赖,并且拥有高收入高学历,网络使用也非常活跃。他们也许并非社会精英,但也绝不是社会中的中下阶层和弱势群体。由此看出,在网络中认为实现话语权的至少是社会中不缺少基本资源的中间或中上阶层,并且是互联网的活跃使用者。这个结论印证了英尼斯的观点,每一种新媒体的出现都能打破某些群体原来拥有的垄断权,同时也使最容易接触和使用新媒体的群体获得权力。

网民话语权实现路径:多层级的扩散传播

普通民众在网络中要真正通过话语获得权力,让自己的意愿得以实现,仍然需要特定的环境和多层级的扩散传播。我们以近期微博中的西安碑林强拆事件为例,通过对当事人微博的内容分析看话语权的实现路径。

2012年4月20日,微博ID为宜琛0825的女生家里突然被强拆,父亲在与城管人员冲突中因烧伤而亡。宜琛通过微博实时发布情况,即使她的微博中@了小S、大S、徐若瑄等演艺明星和CCTV焦点访谈、直播西安等媒体,也没有引起大范围的关注。直到4月24日,传统媒体报道了此事,一些微博名人也相继转发相关微博,事件开始井喷式扩散。其中,在49名认证用户的带动下,微博被转发了3460条。

该案例带给我们双面的启发:

一方面,媒体、名人或者意见领袖等占据传统话语优势的个人或者群体,在话语扩散中依旧发挥着重要作用

尽管新媒体降低了传播主题进入话语体系的门槛,但是由于传播者在社会资源和社会地位方面的差异,传播的影响力自然不同,也就决定了普通民众与名人等在话语权方面的天生不平等。甚至,借助网络的扩散和渲染,名人们的社会资本雪球越滚越大,形成了马太效应,即话语权越大的人,越容易受到人们的广泛关注。因此普通民众要实现话语的权力化不得不依仗的话语影响力。

另一方面,网络毋庸置疑地增加了普通网民实现权力的机会

尽管普通受众的话语未必能直接引起社会舆论的关注,但是网络提供了一种开放的人际传播途径,使普通网民在传统社会中很难接触到的“名人”成为他们可以“攀”得上的“关系”,从而为二次传播或者多层次传播提供了可能。此外,在当前社会转型时期,普通网民的利益诉求往往是一类社会焦点问题的具体写照,容易引起意见领袖们的关注和共鸣,从而增加了其成为公共议程,乃至形成社会舆论的可能。

网络话语权的边界:一个不能忽视的问题

通过网络赋权,普通网民获得一定权力空间。但在权力的博弈过程中,我们不能忽视网络话语权的边界问题。这直接关系到网络话语权在权力博弈和社会稳定中充当安全阀还是压力锅的问题。

透过频频发生的网络事件,网络舆论的作用已经不可小觑,用时髦的话来形容,即“围观就是力量”、“行动改变中国”。但是我们也不能不看到,在大量网民参与和围观的过程中,对信息的辨析、对真理价值的判断都处于一种理性与非理性混杂的焦灼状态,在这种状态下,话语并非完全来源于“通过传播形成的知识”,有时则是网民的自我建构。

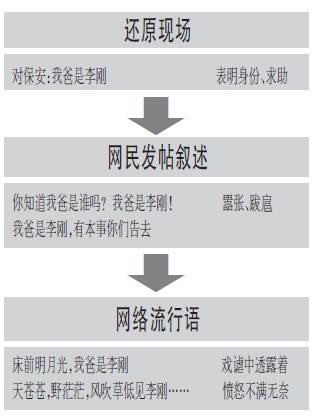

如河北大学飙车案:“我爸是李刚”这句话触动了网民敏感而愤怒的神经,但是还原当时的场景,不难发现其中的夸张之处。据《三联生活周刊》的调查,现场目击学生说:“我没有听到他说‘我爸是李刚’这句话,虽然我当时离车不算特别近,但是也不远,如果他说了,我是能听到的。但是我好像听到了他说了类似表明身份的句子。我听另外的目击者说,李确实说了‘我爸是李刚’这句话,但他并不是很大声地说的,不然我是能听到的。”由于酒后驾车肇事本来就处于道德的劣势,当事人的恶行加剧了在场目击者的厌恶和愤怒。因此,最开始在天涯上网友“河大义工”发表的帖子中,是这么写的:“最令人发指的是,下车后,没有丝毫的歉意,竟说‘看把我车剐的!你知道我爸是谁吗?我爸是李刚!’”在另外的网帖版本中,李启铭“下车后向人群叫嚣,‘我爸是李刚,有本事你们告去’,‘看看你们把我车弄成什么样了’”。这两句话使得这起事故立刻插上了翅膀。“我爸是李刚”这句看似普通的简单句赋予了新的涵义,使这个话语也有了新的力量。比如恶搞的“床前明月光,我爸是李刚”、“天苍苍,野茫茫,风吹草低见李刚”,“不是所有牛奶都叫特仑苏,不是所有爸爸都叫李刚”等等。这些看似纯属押韵的恶搞,实际上传达了网民的态度,形成的是一种强大的舆论压力。

从上述不同文本的叙事来看,李刚案最初疯传时最让网友愤怒的两个细节实际是存在诸多疑问的。只是当网民们在面对贫富对立、官民对立的事件时,自然地按照心里固有的“当官的有钱的都是恶势力”的图式去思考问题,习惯性地接受符合自己心理预期的事实框架,自然地去相信并继续传播可能是夸大事实的话语。一传十,十传百,网络中建构起来的“话语”变成了事实的真相,这种情绪的集聚自然形成更加强大的影响。类似的话语建构在近来的网络事件中比比皆是,人们在享受权力“盛宴”的同时,也不得不担心其中的隐患。

1.不加限制地强调网络言论自由及网络话语权很可能形成与公民权利、国家权力之间的冲突和矛盾

在美国法律界被誉为“圣经”的《布莱克法律词典》就指出,宪法所保护的言论自由并不是在任何时候,任何情况下都是绝对的。言论的种类是有明确的定义和恰当的限定的。诸如淫秽、亵渎、诽谤、侮辱、挑衅等言论将受到禁止和处罚。但事实上,在网络社会中,侵犯公民人身权利的现象层出不穷,尤其是“人肉搜索”给当事人的生活造成极大的困扰甚至引发暴力行为。同时,巨大的舆论压力也对司法等形成冲击,网络成为凌驾于法律之上的另一个“审判场”,这个“道德审判场”在促进问题解决和司法公正的同时,也带来另一种不公正。

2.网络谣言的大规模、迅速扩散成为影响社会稳定的重要因素

网络谣言和网络话语权总是相伴相随的,在赋予普通网民内容生产和传播权力的同时,谣言生产机制也就此诞生。部分谣言是在网民无意识中传播的,相比之下,有组织的网络水军及其谣言无疑更可怕,他们混淆着视听,裹挟着民意,伤害着整个社会最柔软的那部分良善机理。总之,无论是无意识的谣言还是有组织的谣言,当其以社会舆论和民意的形式出现时,对社会的伤害是巨大而可怕的。

3.网络中的“民意”也是一个值得商榷的概念

我们必须看到,网络言论自由形成的网络舆论不等于民意,通过网络话语权释放的网络舆论具有两面性。由于上网主体和参与网络的对象主体的局限,新的社会意见阶层对于网络的不同的掌控能力等因素,使得网络所能代表的民意是有限的,但这种有限的民意往往被无限扩大,尤其是在仇富仇官、官民矛盾、利益冲突激烈的情形下。

针对各种网络话语权失范的现象,我们认为,必须认真考虑网络话语权的边界问题,在网络游戏规则协商制定的基础上,将法治、德治和技术治理相结合,一方面严格立法和执法,另一方面培育和强化网民媒介素养,通过技术平台等,以技术手段对网络权力进行一定的规制。

(作者单位:北京大学新闻与传播学院)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制