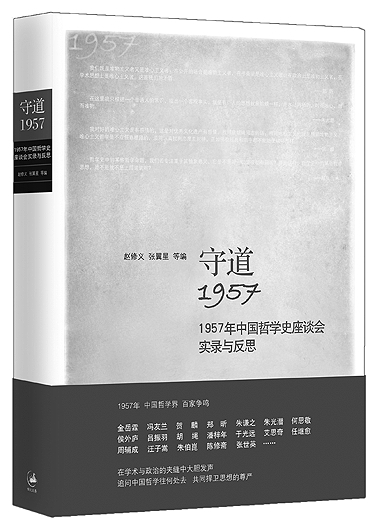

1957年1月北大哲学系举办的中国哲学史座谈会,是新中国成立头30年中很有影响力、基本做到自由争鸣的学术讨论会,在当代学术史上占有重要地位。赵修义、张翼星等编著的《守道1957》,是一部有关这次座谈会的重要文献。本书有三个部分,在“1957年中国哲学史会议实录”中,收录当时报刊的会议报道,并首次公开会议主办方的相关原始文件;在“中国哲学史问题讨论专辑”中,收录1957年出版的同名书籍,汇集了会上的发言和有关文章;在“回顾与反思”中,展示半个世纪后学者们在新的认识高度上,对当年文本的解读,让我们看到参会者的贡献与中国思想文化领域进步的艰难历程。

中国哲学史座谈会,配合双百方针热烈开局,随着“反右”斗争戛然收场,此后多少年中再无此等场面。本书关于这段史实的研究是引人入胜的。作者们指出,1956年苏共二十大揭露批判斯大林的严重问题,在共产主义世界引起强烈震动。苏共执政几十年,一贯强调思想百分之百的纯洁性,以政治运动和大批判解决学术与思想问题。后果是教条主义横行,马克思主义失去活力,封闭僵化,变得十分脆弱。(第564页)为避免出现苏联那样的事态,毛泽东提出“百花齐放,百家争鸣”的双百方针。

在当时的中国哲学史研究与教学中,因贯彻日丹诺夫哲学史定义,引发强烈质疑,是一个开展争鸣的理想切入点。于是,北大哲学系具体操办了一个双百方针的试点——中国哲学史座谈会。参会人员,有冯友兰、贺麟、金岳霖这些新中国成立前已建立了哲学体系的大家,也有声名显赫的马克思主义学者胡绳、潘梓年、于光远、艾思奇等人,还有一批学养深厚的中青年教师,可谓群贤毕至,少长咸集。会上有不同观点的交锋,气氛还算宽松。配合这次会议,人民日报等多家中央级报刊数月前就发表相关文章,开会期间有专题报道,会后继续发文讨论。因此声势浩大,震动当时学界。

本书对于座谈会的理论成果,进行了深入的研究并给予积极评价。会议牵涉的内容可分为两个层面。一属学理层面,即日丹诺夫哲学史定义引出的诸多问题,一属政策层面,坚持双百方针和反对教条主义等问题。日丹诺夫是斯大林时代苏联意识形态主管,他的哲学史定义在苏联、中国等社会主义国家学界贯彻多年。根据这个定义,一切哲学体系最终归结为唯物唯心两派,唯物主义绝对好,唯心主义绝对坏,两者分属各个时代革命的和反革命的阶级。哲学史就是唯物主义战胜唯心主义的历史。会上哲学史专家们对此提出了严肃的质疑。关于唯物唯心两派关系问题,贺麟先生用大量确凿历史事实证明,唯物主义与唯心主义的关系非常复杂,不仅不是不共戴天,并且不一定与阶级斗争挂钩,其间存在着相互学习、借鉴、吸收等等现象。从日氏定义看,唯物主义只能继承唯物主义,而不能继承唯心主义。为解决这一问题,冯友兰先生提出“抽象继承法”,以为思想有具体意义与抽象意义,前者不能继承,后者是可以继承的,即使是在唯物唯心两派之间。改革开放以来,中国的哲学工作者拓展视野,开辟了新的研究方向和领域。当年的论题如唯心唯物斗争之类,早已淡出中心地位,但在比较宽松环境下,解决起来反倒更为顺利。汪子嵩、周继旨、张翼星、陈村富、梁志学、陈霞、陈卫平、郁振华等先生的文章,有的肯定了贺冯两先生会议期间的理论贡献,如认为“抽象继承法”,从解释学角度看是个创造。有的则总结对这些问题多角度的研究成果,令人信服地说明,这些问题非常复杂,就连唯物主义与唯心主义的界限都不像列宁说得那么斩钉截铁,决非简单粗暴的大批判所能解决的。

至于第二个层面的问题,其实质是在遵守宪法与法律的前提下,学术和思想是否应该享有不受行政权力干涉的自由,不受教条束缚的自由。座谈会上许多人关注的政治与学术之间的关系,实质就是这个问题。老哲学家们政治上真诚拥护共产党领导和社会主义制度,他们认为,在这个前提之下,在学术领域里,应该允许他们保留原来的唯心主义观点。会上的“思想两栖”说,“书斋里的唯心主义”说,表达的是同一个意思。赵修义先生说:“学术自由和思想自由是这次座谈会上一个最为根本的诉求。”“会议之所以成为一次绝唱,关键就是对这种学术和思想自由的诉求,后来被封杀了。由于从来没有将学术自由当作是一种法定的公民有资格诉求的‘权利’,而仅仅是一种当政者可以‘让’或‘不让’的政策选择,封杀也就是轻而易举的事情了。”(第567页)

座谈会上无论老一代学者专家,或专业马克思主义理论家都对教条主义展开了批判。贺麟先生说:“教条主义者并不是小心翼翼,严格遵守经典著作的原文的人,而是对于经典著作加以随意歪曲的人。这也可以说明,为什么教条主义乃是一主观主义,并可以说明教条主义者每每又是应时主义者,他善于看行情,从个人崇拜出发,去揣测领导意图,随意解释教条,并随意在经典著作中去挑选适合自己意见的词句。”(第456页)当今的教条主义者并非书呆子对经典著作的生吞活剥,而是“揣测领导意图,随意解释教条”,此论真是入木三分。作者方昕先生指出,教条主义者“往往利用政治上掌握一定权力的优势,以马克思主义哲学权威自居,颐指气使,……他们向上兼具专制主义气息。所以当年人们在批判教条主义的同时,也不能不把批判的锋芒指向专制主义。”(第512页)此见尤为深刻。

本书对于不同参会者也进行了分析。其中关注得最多的是贺麟、冯友兰等老一辈哲学家,分析了他们的心态,介绍了他们的观点,认为他们在会上的理论创造,都是他们在三四十年代形成的观点的延续和发展。

任继愈先生应该算作一个单独的类型,或这个类型的代表,本书介绍了他的两篇文章,但对他的分析研究,尚感欠缺。任继愈在文章中指出,如果像日丹诺夫所说,哲学史“仅仅是唯物主义战胜唯心主义的历史”,那就会在社会历史观方面留下空白。任先生作为一个1956年入党的新党员,站出来挑战大权威日丹诺夫,事情的严重性他很清楚。但是他坚信教条主义不是马克思主义,马克思主义理论是从实际出发,通过创造性的探索发展的。他始终坚守这个信念,不迷信权威,进行独立思考,因而在多个领域获得创造性的成果。

对于以关锋为代表的教条维护者,本书的分析评价似乎也不够。他们的文章著作,不顾事实,不讲道理,除了帽子就是棍子,没有一点真理含量,是窒息科学探索的高效蛊毒。但是这种蛊毒当年却大行其道,废掉了真正的学者,毒害了青年学子,把学界变成荒漠。

从这几类人的学术道路看,不论是马克思主义或非马克思主义的学者,都可以在学术研究上做出成绩。唯独教条主义者一无是处,只好作反面教员。

书名题曰“守道”,读完全书,细绎此名,觉得寓意深远,启人覃思。

(作者为中国哲学、儒学研究专家。南京大学教授、国学研究所所长)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制