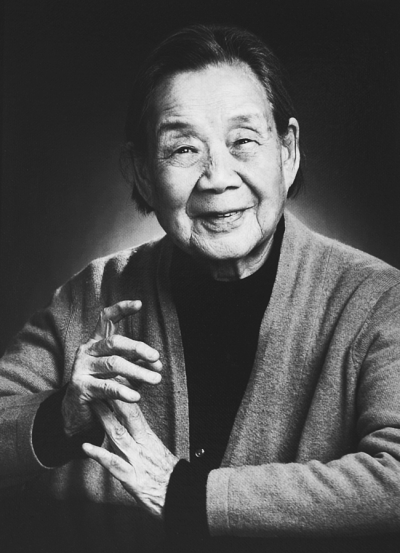

人物简介 卢乐山,1917年生于天津,祖籍湖北沔阳。出身教育世家,北京师范大学学前教育系教授,新中国学前教育学科的重要奠基人。早年就读于南开女中。1934年考入燕京大学学习幼教专业,1945年在成都获得燕大硕士学位。本科毕业后陆续执教于天津木斋学校、北京协和幼稚园等,1948年赴加拿大多伦多大学儿童研究所进修。1950年回国,从1952年起担任北京师范大学学前教育专业首任教研组主任,为新中国学前教育的学科创建和人才培养做了大量开拓性的工作。1982年成为我国第一批学前教育专业硕士研究生导师。著有《蒙台梭利的幼儿教育》一书,这是我国第一部系统介绍蒙台梭利教育的专著。主编有《学前教育原理》《家庭优生、优育、优教知识》《中国女性百科全书》《中国学前教育百科全书》等。此外还有译著多种,晚年出版有《卢乐山文集》和《卢乐山口述历史:我与幼儿教育》。

曾任第六届民盟中央委员会常委兼妇女委员会主任、第六届全国妇联副主席、第七届全国政协委员、第一任全国家庭教育学会会长、中国学前教育研究会顾问、中国老教授协会学前教育研究所名誉所长、北京市幼儿教育研究会副理事长等职。

“一定要赶回去,给‘妈妈老师’祝寿。”今年六月,年逾古稀却仍为教育事业奔波的心理学家林崇德心里不时念叨着这句话。为此他压缩行程,匆匆从上海折回,一下飞机,便冒雨赶回了学校。当走到北京师范大学英东学术会堂门口,远远地看到主席台上熟悉的身影时,林崇德脸上露出了欣慰的笑容。

此时,95周岁的卢乐山端坐在主席台上,一如她平日的温婉、慈爱和谦逊。台下,从各地赶来的白发苍苍的已当了教授的老学生们,与身着学士服、即将奔赴祖国四方的学前教育免费师范生们,五世同堂。他们手里捧读的,是95岁高龄的卢乐山刚刚奉献给学前教育的一份大礼——《卢乐山口述历史:我与幼儿教育》。正如教育史家徐梓所说:“卢先生一家,是百年中国幼儿教育的一个缩影,卢先生一生,是中国现代幼儿教育的见证。”这不仅仅是一部个人自传,这是小至一个学科,大到一个国家、民族光荣和梦想的故事……

接续祖辈的梦

时光回溯到卢乐山出生前十二年,光绪三十一(1905)年夏天,严氏女塾的学生,卢乐山的母亲严智闲,正在天津城西北角的严宅和姐妹们玩沙包,这一年,她未满14岁。令严智闲惊奇的是,继父亲严修两次赴日本教育考察之后,今年家里忽然漂洋过海来了位年轻的东洋女子,住在家里大有不走了的意思。姑姑跑前跑后照料,母亲天天亲自陪同吃饭,就连自己那身为直隶学务处总理、且马上就要荣升为学部侍郎的父亲大人也对这位名叫大野铃子的日本女子恭敬有加。很快,严宅的中央位置盖起了一座活动室,用玻璃做的顶部,高大的窗户,宽敞、干净、明亮,墙角边摆着一架风琴,四周挂满了各种动植物的挂图。大野铃子入主其间,登堂当起了教习,主讲幼儿保育、音乐、手工和儿童游戏。姑姑华严淑琳作监督,夫子先生张伯苓和刚从日本留学回来的长兄担任普通课教习。不多久,严智闲便接到父亲的指示,自己和姐姐严智蠲、严智圆以及张祝春、刘清扬、韩升华、韩咏华等女学同学悉数被派往其间学习。这座被时人称为“严氏保姆讲习所”的机构,成了中国历史上第一所幼儿师范性质的教育机构。同年冬,附设的蒙养园也建了起来。自此,三年前严修第一次游历日本时,在日记本中暗暗记下的“甚矣,幼稚园之为益大也”的感叹,终于梦想成真。就这样,中国学前教育史上,永远地刻上了创办人严修及其“严氏保姆讲习所”的名字。

也许是英雄所见略同,两年后的光绪三十三(1907)年,卢乐山的祖父,时任直隶首任提学使的卢靖也开办了“卢氏幼稚园”。同在天津城的严、卢这两株幼儿教育幼苗互相护持,不断扩大影响,推动天津的幼儿教育走在了晚清中国的前列。

再之后两年,严修、卢靖这两位中国幼教事业的功臣,结成儿女亲家——卢乐山尚未出世,便与幼儿教育结下了不解之缘。由于祖辈的影响,卢乐山的父母一辈和姐妹中从事幼儿教育的非常多。每每追述这一段岁月,一向低调、谦逊的她也止不住心中的自豪:“外祖父肯跟孩子玩,有时也教我们娃娃游戏”;“我小时候学过的《公鸡打鸣》等歌曲即由大舅父严智崇翻译,民国时期在幼稚园流传很广”;“母亲是严氏女塾和保姆讲习所的第一届学生,毕业后在北京蒙养园任教,她属于我国最早的一批学前教育工作者”;“姑姑卢定生去了美国,在哥伦比亚大学学习,学的就是幼稚教育”;“我的两位表姐严仁菊、严仁清,她们俩在北京贝满女中附属幼稚师范学校毕业后都教幼稚园,仁菊在我们卢家的幼稚园教,仁清在严家的幼稚园教”……当问到当初为什么选择幼儿教育作为自己一生的事业时,卢乐山并不直接回答,总是微笑着把上述话再说一遍。在她看来,自己学习幼儿教育,那是再自然不过的事情,就像子承父业,责无旁贷一样。

从燕京走上幼教路

“燕京是我最喜欢的学校。”一提到燕京大学,卢乐山开宗明义先抛出这句话,眼中流露出奇异的兴奋,“她给了我一个终身为之的幼儿教育专业。从燕大第一学年起,我正式跨入幼儿教育行列,之后就再也没有离开过幼教事业。”

在经历了南开女中六年的学习生活之后,1934年,年仅17岁的卢乐山考上了燕京大学。燕京大学在司徒雷登多年的苦心经营下,成为民国时期发展最快、办学最成功的教会大学,此时正值鼎盛时期。当时的幼儿教育师资,基本上还是依靠中学程度的各地幼稚师范学校提供。燕京大学则于1932年在全国率先开设了幼儿教育的本科专业。得知燕京有幼教本科专业后,卢乐山立即选择了幼儿教育作为自己的主修。虽说燕京幼教刚刚创建,师资较弱,但教育系阵容强大,人才济济。校长陆志伟先生亲自给本科生上普通心理学,司徒雷登的助理刘廷芳讲授教育心理学,文学院院长兼教育系主任周学章讲教育概论和教育测量学,美国人、教育系创系主任高厚德讲授教育史。

而卢乐山最有兴趣最喜欢的课,要数夏仁德(Randolph C.Sailer)先生讲授的心理卫生课。这门课包含夏仁德在多年的教学中收集的个案研究范例,对卢乐山非常有启发。尤其是在教学过程中,夏仁德对每一位学生都要进行个别谈话,共同分析他们的个人作业。在与夏仁德的交流中,卢乐山吐露了自己一向只知道听话、依赖性强、遇事退缩,对自己学习和日后的工作缺乏自信的困惑。夏仁德仔细分析后,认为卢乐山选择学前教育专业是非常合适的。因为大人在小孩子面前不会有依赖心理,和幼儿相处可以锻炼自己的独立工作能力,增加自信和勇气。夏仁德的鼓励给了卢乐山动力,极大地坚定了她对从事幼教工作的信心。

大四那年,本该在校内附属幼儿园实习的卢乐山,忽然有了一个大胆的计划。她看到校内幼儿园里的孩子大多是大学教师子弟,他们家庭条件好,有教养,懂礼貌,爱清洁,又在幼儿园里受到良好的教育,过着愉快的生活。但校外成府街上有些贫苦人家的孩子,整天在外边闲游、打闹,身上很脏,有了鼻涕用袖子抹,有时见了人还说些脏话,往人身上吐口水。而家长对这些小孩一般不管,看见小孩闯祸了,就“啪啪”打两个耳光,轰开就是了。“我就感觉燕京大学这墙里边和墙外边差距太大了,如果我们不去主动教育的话,这些穷人家孩子是没有机会也上不起学的,甚至连他们的父母也不觉得有这个需要。”想起祖父、外祖父以及老师们平日的教诲,卢乐山暗自下了决心。

于是在老师曾绣香的鼓励下,卢乐山和同学叶秀英在成府街上办了一个短期半日制的幼儿园。为了让这些“野”惯了的孩子乐意接受教育,除了提供一些食物外,卢乐山开始尝试与孩子们建立感情,于是做家访,为孩子们洗澡、换衣服,带孩子们出去玩。成府街上愿意把小孩送来的家庭越来越多,年轻的卢乐山第一次切身体会到了幼儿教育的意义和乐趣。而当初老师曾绣香“应当先到幼儿园去做些实际工作,多接触孩子,然后你才有资本当幼儿师范学校的教师”的建议,也被卢乐山一遍遍地传递给了她的学生们。

献身新中国幼教事业

1950年,当得知自己怀有身孕的消息后,在加拿大多伦多大学儿童研究所进修的卢乐山和丈夫雷海鹏立即下定决心——“一定要把孩子生在国内,做个完完全全的中国人”。当时卢乐山的姐妹等众多亲戚都已在北美定居,卢乐山不顾劝阻,毅然拖着六个月的身孕,登上了归国的船。刚到北京,她便收到了北师大保育系的聘书。

1952年的院系调整,把刚从海外留学回来的卢乐山,推上了北师大学前教育教研组首任主任的重要位置,这一干,就是二十六年。当时,为了充分利用苏联专家坐镇的得天独厚的优势,发挥师范院校排头兵作用,多培养教师以支援国内各兄弟院校,北师大学前教育教研组的教师一度多达四十余人,实际上相当于一个系。作为主任,除了要处理教研组的日常事务,培养年轻教师,卢乐山还要全程陪同苏联专家,将苏联经验中国化,自己还得不断学习。那些年的大年初一,卢乐山都是在学校的自习室度过的。

1956年,《幼儿园教育工作指南》初稿完成。这是卢乐山领衔组织北师大学前教育专业全体教师、进修员,京津两地的幼教干部、幼儿园主任及有经验的教师共九十余人,经过两年多的共同学习、分组研讨和实地试验,完成的新中国成立以来的第一部幼儿园教育指导用书。卢乐山亲自撰写了五万字的“总编”部分,第一次明确定义了新中国幼儿园教育工作的任务、手段、内容、保障、幼儿年龄特征等基本内容。这是学习苏联、结合中国实际的具体体现,也是理论工作者与实际工作者的大合作。虽然后来由于运动备受批判,《指南》始终没有正式出版,但经过大范围的印发及征求意见,其中大部分内容还是被很多幼儿园和幼教工作者采用了。

回忆这之后的幼儿教育发展,卢乐山的脸上布满了愧疚和痛惜:“大跃进时期,学前教育方面提出应在3-5年内使学龄前儿童多数都能入托儿所和幼儿园,致使城乡的幼儿园盲目大发展。当时,北师大学前教研组的教师们分别下乡下厂,帮助开展幼儿教育,办幼儿园、班。我当时也到宣武区参加宣传工作,动员家长们贡献小板凳和炊具、水杯等,把孩子都送到幼儿班。房子不够,又动员家长们让房子……当时真是一哄而起,认为马上就可以进入共产主义了。有些家长们想不通,我们还尽力给他们‘讲道理’,‘培养积极分子’。由于经济实力和教学管理跟不上,那些一哄而起的幼儿园,马上又纷纷解散,这给我国的幼教事业带来了伤害……文化大革命开始后,幼教事业受到全面彻底的否定,幼教专业和幼儿园被完全‘斗、批、散’。” 卢乐山对这段幼儿教育的弯路刻骨铭心。

改革开放之后,卢乐山和幼儿教育一起,迎来了新的春天。一天下午,翻译家戴乃迭托小姑杨敏如带来一本蒙台梭利的英文小册子,卢乐山看完之后陷入了沉思。在重新审视西方的教育动态之后,卢乐山敏锐地发现,原本一度沉寂的蒙台梭利教育思潮,在美国又有重新兴起的势头。于是她马不停蹄地寻找外文材料,于1985年出版了《蒙台梭利的幼儿教育》一书,陆续发表了《蒙台梭利教育在美国复兴》《实事求是地对待蒙台梭利教育》等文章,并在上世纪九十年代初在台湾同行的帮助下,支持弟子梁志燊、李淑英等人在各地幼儿园设立蒙氏班,并开展教师培训。如今,蒙氏教育、蒙氏班已经在中国大地上遍地开花。而作为蒙台梭利教学法在国内系统性传播的第一人,年逾九旬的卢乐山并不故步自封。针对当前幼教形势严峻的挑战,面对蒙氏教育在传播过程中的某些弊端,她殷切希望后行者不要拘泥于对蒙台梭利的固有认识,要用“积极的、发展的、时代的眼光去研究和实践蒙台梭利教育法,博采众长,创造合乎时代、具有中国特色的幼教理论新体系”。

1987年退休之后,卢乐山马不停蹄,她开始研究家庭教育,总结儿童游戏的规律,挖掘整理张雪门幼教思想,依然关心着幼教界的每一个动态。直到数月前,当教育部公开征求《3-6岁儿童学习和发展指南》意见时,95高龄的卢乐山还亲自上教育部网站下载文件,逐字逐句,认真推敲,并郑重委托梁志燊将修改意见送至教育部。

正如中国学前教育研究会学术委员会主任冯晓霞教授所言:“卢乐山是新中国学前教育学科重要的奠基者、践行者和见证者,先生终生躬耕学术,足之所及,无论是领导编写《幼儿园教育工作指南》,还是组织游戏活动的实践与理论研究,实事求是地介绍和引入蒙台梭利教育思想,抑或挖掘整理张雪门行为课程等传统教育思想,事实上,这些工作都构成了一个又一个中国学前教育学术史上的重要节点。这些节点,串联起来,表明了先生游学西方、熟谙西学的经历和家学渊源、儒家文化底蕴深厚的背景而共同创生的和而不同的治学理路。这条路,其实也就是一条创建中国特色的学前教育理论与实践的必由之路。”

幼儿教育是门科学

卢乐山常说:“学前教育不是婆婆妈妈的事,而是一门科学,它有自己的学科特点和理论体系。”大学毕业前夕,立志要去幼儿园的卢乐山也听到来自身边的不少议论,诸如:“当幼稚园老师?以前那就叫保姆!”“大学毕业生当幼稚园老师,是不是大材小用?”等等。可是当先后在天津和北京独立开办过两所幼儿园后,卢乐山并没有感到大材小用,反而觉得远远不够。当她一腔热忱,试图用最高标准来实施她的每一步教学计划时,却发现很多时候行不通,有时甚至适得其反;而有些方法适合某些儿童,放到另外儿童身上又不行了。这让卢乐山感到幼儿教育值得钻研,于是她考回燕京大学继续攻读硕士学位。在成都工作了数年,她又远赴重洋,到多伦多大学儿童研究所跟随著名的心理学家Blatz教授学习儿童心理学。

回国后,在上世纪五十年代的学苏时期,尽管苏联专家要求学习苏联先进经验,就必须与过去的一切决裂,要与西方资本主义所学的一切决裂的态度让卢乐山感到很困惑。但是苏联学前教育“注重儿童年龄阶段特点”“注重游戏尤其是创造性游戏的作用”“教育的全面性”“工作的目的性和计划性”“加深各科教学法的学科基础”等科学的育儿理念,却让卢乐山像发现了新大陆一般。作为一位从国外留学归来的“老教师”“旧知识分子”,卢乐山不待扬鞭,团结新老幼教工作者,主动向苏联专家汲取先进经验,最终建立了中国自己的学前教育理论体系。

“活到老,学到老,不学到老,就没有资格活到老,”95岁的卢乐山把这句格言工工整整地抄了一遍,“现在的幼儿教育空间很大,怎么学也学不完,只要愿意钻研,大有可为。”卢乐山接着说:“一门学问,学历上越往后,应该越精,比如博士阶段,所钻研的学问应该是比较细的。反过来,学历越是基础的阶段,比如幼儿教育,它的范围应该是最广的。五四以后,陈鹤琴等人提出要注意儿童的生理、心理。苏联专家在的时候,大大扩展了学前教育的范围,学自然教学法、语言教学法,要去农、林学院和中文系学习专业知识;还号召要和教育史联系起来。现在的科学越发达,像脑科学不能不研究了,因为儿童发育中脑发育是最快最突出的。前两天梁志燊老师和我讲,小孩有小孩的哲学,应该研究他们的哲学。作为一名幼教老师,应该具备多方面的知识和能力,这很不简单。过去人们认为‘孩子谁不会带啊’,这种想法最要不得。”

“所以,作为一个幼教工作者,不要轻视自己的专业。这是个理论联系实际的大舞台,有很多可学、很多可做的。如果随随便便带带孩子,一天天也就过去了。现在的社会给了幼儿教育更高的要求,幼教工作者需要更高的热情,这里面可以大有作为。”卢乐山安详的话语中涌动着诱人的希望。

让爱与幼儿教育水乳交融

在燕京大学读书的时候,卢乐山和丈夫雷海鹏以及挚友杨敏如等人都加入了一个叫“光盐团”的团契,“光盐”二字来自《圣经》,意思是做人类的光和盐。光的意思是在暗中发出亮光,盐是人类有益的调味必需品,两者都是人所必需。卢乐山很觉得这同主张“教育救国”的祖父、外祖父言传身教给自己的东西有相通之处,于是愈发坚定了通过教育事业来奉献自己爱心,实现燕大校歌中“为国效尽忠”的信念。

在整整75年的教育工作中,卢乐山做过托儿所、幼儿园、小学、中学、幼儿师范学校、师范大学的教师,也做过家庭教育方面的工作,无论走到哪里,爱便跟到哪里。在北平创办协和幼儿园是卢乐山第一次完全独立办园,虽然只是半日制,但她倾注了全部心力。幼儿园成了孩子们的乐园,当时作为家长的叶恭绍曾对卢乐山说,她家的小孩黄聰聰很喜欢去幼稚园,因为“卢先生从来不对我们生气,总是高兴的”。在四川省立成都幼稚师范学校任教期间,卢先生在学生的学业上给予她们具体帮助和指导,在生活上也对她们加以关心和照顾,和同学们建立了深厚的情谊。1948年离开成都的时候,学生们步行将卢乐山送出成都东门外,泪水洒了一路。

“幼儿教育是个特别需要爱的行业,这个时段的孩子生理和心理都还很娇弱,需要比别的行业,甚至比别的阶段的教师更需要细心、耐心和关爱。”卢乐山谈到对于幼儿园教师的看法说道,“学生或者学员在思想上,首先要热爱这个专业,爱儿童。张雪门对幼儿教师培训提意见,说幼教老师要有丰富的感情,要有正确的学习态度,要有高尚的人格。有了这个心,他(她)就会自动地去钻研。”

卢乐山的家庭在北师大教育系长期保持一项纪录——“没打过孩子”,不光她没打过,丈夫雷海鹏也没打过。卢乐山认为,所谓“棍棒教育”其实不是教育,有些人以为这也是爱,其实是没爱对。爱孩子就是给孩子养成良好的生活学习习惯,丰富孩子的经验,提高孩子各方面的能力,这样教育出来的孩子一点也不费劲。“了解孩子,更要尊重孩子,只有这样,才是真正的正确的对孩子的爱。”

老伴已经走了,儿子和孙子孙女们都在国外,卢乐山在一群白发苍苍的老学生们的簇拥下,执意要留在国内发挥余热,最后子孙们都选择了支持。如今的卢乐山,依然坚守在北京师范大学的校园里,关心着祖国幼教的点点滴滴。

一场慷慨激昂的讲演,又把时空带回到了95寿辰现场。“如果没有像卢先生那样,爱国、爱社会、爱人民、爱教育这种强烈的社会责任感,那么做好学前教育工作,就是免谈,”林崇德快结束讲演时忽然转向卢乐山,“卢先生,八十五大寿我来拜寿了;九十大寿我来拜寿了;九十五岁大寿我坐飞机赶回来了。一百大寿我肯定要来,一百零五大寿我还得来。”台下响起雷鸣般的掌声。卢乐山连忙摆手,“老了,没用了,用不着活那么久。”老友在旁轻轻提醒,如今幼教形势这么好,可谓百年来所未有,就算什么都干不了,就那么坐着看着,也得再多看几年啊。卢乐山想了想,又留恋地点了点头:“是啊!”眼里闪烁着幸福的期盼。(标题书法:沙英男)(本报记者 罗容海)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制