考古是对历史的“倒带”。越王勾践剑,曾侯乙编钟……这些被掩埋了成百上千年的文物,经考古人的手,得以重见天光,从时间的深处苏醒,提供穿越历史的“密码”。那些田野发掘的考古人,也因为一件件亲手撩起面纱、掸尽尘埃的文物而名垂青史;又在对文物背后故事的考据、推敲与想象中,完成生死对话、古今交流,从而获得一种奇妙的人生体验。

人物简介

谭维四,男,1930年出生于湖南省长沙市。1952年开始从事文物考古与博物馆工作,历任湖北省博物馆文物考古队队长、副馆长、馆长、研究馆员。曾任中国考古学会理事、中国文物学会理事、湖北省考古学会副理事长。曾主持江陵楚都纪南城、江陵望山楚墓、江陵凤凰山秦汉墓、随州曾侯乙墓等重大考古发掘工作。

“人老了最易讲往事,说话就是几十年前……”

82岁的谭维四,缓慢地从书桌旁转过身,顺手拿起那根伴随了他十几年的古藤拐杖。被摸得油光发亮的拐杖与他干枯蜡黄的手反差强烈,倒像是它才是生灵一样。每说一会儿话,他就停下来,喝口水,或者只是停下来,透过那副老式的花边眼镜,愣愣地望着窗外。

这里是武汉,谭维四的寓所外面,密密匝匝的樟树弥散着沉静的香气。

“我年纪大了,身体也不好,很少再回博物馆,去看看那些‘老伙计’了。”可是,记忆并没有随时间的流逝和他的老迈而有丝毫的泛黄。在这间不大的书房里,四下全是塞满了文件和资料的书柜。谭维四起身,颤巍巍地用拐杖把高高低低的书柜门一一拉开,伴随着门闩的吱呀声,那些与考古相关的往事,裹挟着时光的潮味,扑面而来——

从长沙到武汉、到江陵、到京山、到云梦;从巧夺天工的商周青铜到扑朔迷离的楚墓棺椁、到精美绝伦的越王勾践剑、到气势磅礴的曾侯乙编钟;从洪荒初始到人文繁华……

上古神兵

——拔剑出鞘,寒光耀目,刃薄无蚀。谭维四试着拿出一叠纸,剑锋甫过,20余层纸一划而破

时间“倒带”回1965年。

那年秋天,湖北荆州开始修建漳河水库,不久就在城外望山发现了大片古墓。这是新中国成立后首次在湖北进行大规模楚墓发掘,时任湖北省考古队队长的谭维四,终于有机会一展身手。

“当时有25个大墓,最值得期待的是‘望山一号’,规模最大,从没被盗过。”谭维四记得很清楚,那一年是他踏入考古界的第13个年头。早在1952年,湖北省文化局成立后从全省文工团里招人才,一直在省文联文工团里跑龙套、搞布景的谭维四被挑中,鬼使神差地跟文物考古沾上了边儿。

在过去的13年里,谭维四已经参加过屈家岭文化遗址、石家河文化遗址等考古发掘,“但这回是首次打开楚都近郊地下宝库的大门,是轰动海内外的重大事件。”谭维四按捺不住内心的激动,早已跃跃欲试。

12月27日,发掘工作步入尾声。在墓主人的身旁,考古队员们发现了一件套着剑椟的兵器。“这柄剑葬在内棺,又放在墓主人身边,必定是极为重要的。”谭维四小心翼翼地捧着剑走出墓穴,来到临时工作站。

拔剑出鞘的那一刻,这柄穿越了2000多年历史长河的古剑,依旧寒光耀目,毫无锈蚀。谭维四试着拿出一叠纸,剑锋甫过,20余层纸一划而破!已然阅历无数的谭维四,还是被深深地震撼了。

然而,比工艺精良更让人动心的是,剑身刻有8个鸟篆文字,当场就能释读出其中6个——越王××,自作用剑。“是越王之剑!当时越王剑在全国还是首次发现。”与王者之剑的不期而遇,让谭维四和队员们群情振奋。

但是问题随之而来,历史上共有越王10位,剑主人究竟是哪个呢?没有材料可考,只好拍照临摹,由参加发掘的著名考古学家方壮猷把拓片装进信封,寄给全国著名历史考古专家,一场规模空前的“文字会诊”拉开序幕。

历时两个多月,郭沫若、唐兰、夏鼐等近20位顶级专家,往来信件50余封,最终普遍赞同时任故宫博物院院长唐兰的意见,认定是越王勾践。

关于越王勾践剑,自古就有“肉试则断牛马,金试则截盘匜”的传说,其身价之重自不待言。但令人不解的是,上古神兵千年不锈的奥秘何在?既然是勾践的贴身用剑,怎么会从吴越之地跑到千里外的荆楚古墓呢?

问题层出不穷,在苦恼与思索中,谭维四想起了1953年的班主任裴文中的话,“三个月的时间可以把你们引进考古的门,但不要以为培训完就能打遍天下无敌手,入门后还得靠自己。”那时,谭维四参加了第三期全国考古文物工作人员培训班,成为中国考古界“黄埔三期”学员。

一晃13载,老师的赠言得到了现实的印证。“直到目前,有关这柄剑的很多问题都还是悬而未决的疑案。”谭维四陈顿良久,“也许这就是考古的乐趣吧,一次考古,拨开了一片历史迷雾,同时又会带来新的疑云。周而复始,循环往前,直至历史展现其本来面目。”

褐土之谜

——转动聚光灯,扭开强光源,照向这3条“水中蛟龙”,突然听到有人喊:编钟!青铜编钟!

时间“倒带”回1978年。

那年的2月28日晚,位于东湖之滨的湖北省博物馆静悄悄的。突然,一声急促的传唤声,打破了大院的宁静。传达室职工跑到谭维四的房前大声疾呼:“谭队长,快!快!襄阳文博馆的长途电话!”

原来,上一年9月,湖北随县驻军在辖区内擂鼓墩附近开山炸石时发现了神秘褐土,疑似古墓,但两次向当地文化部门反映,均被草率否决。“好险哪!最后几个炮眼,离墓椁盖板只有七八十公分了!”这么多年了,谭维四还是心有余悸,他举起手中拐杖用力地比划着“七八十公分”的长度,“再往下放几炮,椁盖都要炸飞了,墓内珍宝不知道会遭受什么厄运!”

很快,他就和两位同事坐上了去随县的火车。

早春三月,春寒料峭,北风在擂鼓墩的旷野上呼啸。眼前这座古墓,就椁室而言,是著名的出土西汉女尸的长沙马王堆一号墓的6倍,是出土越王勾践剑的江陵望山一号墓的8倍,其规模之大,为湖北之最,在全国也不多见。“那时我已经从事考古近30年,挖掘的古墓少说也有几百座,还从来没见过这么大的‘家伙’,怎能不令人神往?”面对这座庞大古墓,谭维四从制定发掘方案起就做到小心翼翼,思虑周全。

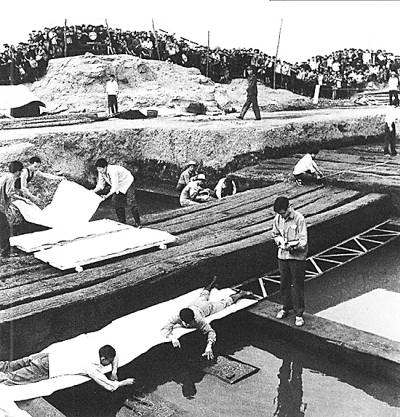

5月11日,谭维四草拟的发掘方案获得通过,发掘全面开工。谁知围观群众与日俱增,最多的一天,来来往往竟达3万多人次。谭维四只好改变作业时间,让队员们上半夜睡觉,夜深人静时再起来干。这样一来,他窗前的灯光便成了考古迷们关注的焦点,只要灯一亮,外面就有人喊:“队长起来了,要开干了,快去抢占山头!”

5月22日夜,给墓室抽水的水泵在寂静的夜里“突突突突”地运转着,水位徐徐下降。当水位降到离椁顶40厘米时,靠西壁不远处有两条长约两米的木梁,一南一北隐约出现;不一会儿,靠南壁同样一条木梁也隐约现了出来。谭维四明白,一旦冒进发掘就可能给文物带来致命损伤,只好强压心头的好奇,指挥队员们有条不紊地发掘。大家都不约而同地往这里集中,窃窃私语,猜测着这水中怪物到底是“何方神圣”。

这时,一位小伙子忍不住伏到安全架木板上伸手去探,手在水中来回摆动,水面激起阵阵涟漪,3条木梁似在水中游弋。另一个小伙子乐了:“这叫‘蛟龙戏水’,呼之欲出,抓住它,别让它溜了!”一句玩笑话,打破了现场凝重的氛围。

已是23日凌晨,东方地平线上慢慢现出了鱼肚白,水位已降到深60厘米处。有人转动聚光灯,扭开强光源,集中照向这3条“水中蛟龙”,人们睁大了眼,只听得刚才那位小伙子突然嚷道:“编钟!青铜编钟!”

一直负责记工地日志的刘柄,赶忙看了看手表,在日志上写到:5月23日5时5分,中室,发现青铜编钟,已见钮钟18个,分别挂在3个木架上……

“羞答答”步出地宫的,正是曾侯乙编钟。共65件,皆为青铜铸刻,总重2.5吨,最大的重203公斤,最小的仅重2.4公斤。其体量之庞大、工艺之精美、气势之磅礴,旋即征服了全世界。

天光大亮,朝霞挂满东方,和煦的阳光为擂鼓墩的砂岩又添了一层迷人的红彩,也映照得谭维四红光满面,神采奕奕。

古乐新生

——要让编钟打败时间,重新“活”过来!他横下一条心要把它们搬上舞台,重现当年的音容风采

时间“倒带”回1997年。

那年的7月1日,位于维多丽亚湾畔的香港会展中心,庆祝中国对香港恢复行使主权的文艺演出开始了。

大幕徐徐开启,矗立在舞台中央的曾侯乙编钟(第一套复制件),立即吸引了大厅内所有人的目光。随着著名作曲家谭盾《交响曲·1997·天地人》的旋律响起,气势恢宏的编钟声与屏幕上次第呈现的万里长城、敦煌壁画、龙门石窟、天安门雄姿相得益彰,珠联璧合。

“2400年前的曾侯乙,大概不会想到他为自己‘作持用终’的乐器会有今天这一幕吧?”当年和谭维四一道参与发掘和复制工作的夫人白绍芝也很兴奋。在荧屏前,他们一边观赏,一边议论,当年亲自主持复制编钟的往事又浮现到眼前——

“什么?把编钟搬上舞台?别冒险了,文物损坏了可不得了!”这是当年同事的劝告之语。

谭维四怎么会不懂其中利害。“按照传统做法,我们把编钟保存好,然后写发掘报告、做研究就行了。”可是,谭维四不满足,他一直在琢磨,编钟是中华民族的尊贵礼器,国家昌盛,必铸编钟,每逢盛事,必奏编钟,数千年前,已成国之定制。曾侯乙墓共出土了8种100多件乐器,怎么才能让这套“乐宫之王”在掩敛了2400多年的锋芒之后再发其声呢?

是的,一定要让它们打败时间,重新“活”过来!他横下一条心要把编钟搬上舞台,重现当年的音容风采。

经过检测,曾侯乙编钟音色极为优美,而且每个钟都能敲出两个音,全套编钟音域宽广,仅比现代的钢琴左右各少一个八度。他们又将已经脱落受损的构件进行修复,尤其是仔细估算了木质横梁的载重能力,确认不会有任何风险后,终于成功地把编钟重装起来。

1978年8月1日下午,一场史无前例的编钟音乐会在距离擂鼓墩不远的驻军礼堂上演。一曲《东方红》刚刚响起,全场便爆发雷鸣般的掌声和欢呼:“古钟发出新声了!千古绝响复鸣了!”

站在后台的谭维四,谦逊地回绝着人们对他“为中国音乐界作出巨大贡献”的褒奖,倒是想起自己与音乐的另一段“奇缘”。

1949年,19岁的谭维四还是湖南大学音乐系的大一新生,刚入校不足一个月的他,心思却根本不在音乐上。

“我学音乐不合适。我从小就是个‘驼子’,还是近视眼,戴眼镜,算是个‘瞎子’,上舞台扮相不好看。后来进了音乐系,发现自己还是个‘聋子’,耳朵听音也不准。”那时候,常年战争,国家满目疮痍,谭维四一门心思转学理工科,解放后参加国家建设。

“可是,那年头,极少有人能按自己的意愿来选择人生。”7月的一天,筹备中的湖北省文联来湖南大学招人才。谭维四被挑中,告别音乐系,和几位同学一起来到武汉,并最终跨入考古界。

“说到底是我和考古有缘,说到底又是我和音乐尘缘未尽,编钟复鸣算是为自己早夭的音乐生涯作了一点弥补。”谈及这些境遇,谭维四感慨万千。

然而,随着演奏场次的不断增加,编钟表面的黑色氧化膜渐渐被击去,黄白色的原铜露了出来,复制工作刻不容缓!1979年3月,湖北成立曾侯乙编钟复制研究组,谭维四自告奋勇当上了组长。

1982年,28件样钟复制成功;1984年,编钟复制全面成功。为庆祝那年国庆节,编钟被运到北京广播剧院演出,又到了中南海演出,后来又去了巴黎、东京、华盛顿……自此,来自古乐之乡擂鼓墩的金石之声,漂洋过海,传遍世界。

能洞大观

——谈起曾侯乙,谭维四头头是道,好像他们是相交多年的老友,昨天才刚刚见过面聊过天一样

时间“倒带”回2400多年前。

在一座堂皇的宫殿里,他盘腿坐在条几的后面,接过侍女从冰鉴里取出的酒,一饮而尽,然后醉眼迷离地看着厅堂里的舞女们轻歌曼舞,背后的钟磬琴瑟清丽悠扬,一旁的双层盘炉上正在炙烤的胖头鱼则散发出勾人魂魄的香味儿……

他是谁?生卒哪年?身世如何?——面对这出土了1.5万件文物包括青铜编钟的稀世古墓,所有人都会对它的主人充满兴趣。

古人“事死者如事生”,往往将死者生前所用的物品葬入坟墓,或者依死者所好专门制作一些物品随葬,这些物品上常铭记有物主姓名或其功名事迹,从中可以得到不少信息,还原彼时情景,这种推断在考古学上是可靠可信的。

发掘时,主棺旁的一件短柄铜戈引起了谭维四的注意。在铜戈上,依稀可见一行铭文“曾侯乙寝戈”。古人视棺如寝,此戈显然是墓主人近卫武士所持。而墓主的周身布满金、玉、铜等陪葬品,达586件之多。“诸侯死者,虚车府,然后金玉珠玑比乎身。”参与发掘的武汉大学考古学教授方酋生记起《墨子》里的这句话,并推断墓主可能是诸侯国曾国的君主,名乙。

更多惊人的发现,一步步验证了这一推断。墓主就是曾侯乙,一个诸侯国曾国的国君,姓姬,名乙,生于公元前475年或稍晚,卒于公元前433年或稍晚,年龄大约在42岁至45岁之间,距今已有2450多年。

“他是一个大奴隶主,也是一位开明的君主。他的‘亲民重农’的思想,从其随葬衣箱上有大量与农时有关的天文资料,并且随葬了大批玉雕或铜雕的家禽家畜,就可见一斑;

他是一位伟大的音乐学家。在他的乐器上,除了‘曾侯乙作持’外,并没有将自己的文德武功铸刻其上,而是铸刻了大量的乐理乐律,在音乐史上留下了一笔遗产。

他还是一位通晓天文、历法、冶金铸造术的科学家、军事家,甚至是酷爱烤鱼和善于用冰的美食家……”

——谈起曾侯乙,谭维四头头是道,好像他们是相交多年的老友,昨天才刚刚见过面聊过天一样。“考古发掘的缺陷是见物不见人,可是考古学家的必修课又必须是——由物及人。”谭维四说,“发现文物,并通过文物努力还原历史,洞悉历史的洋洋大观,这便是考古对人类社会的最大贡献。”

如今,在湖北省博物馆的展厅里,陈列着根据出土的曾侯乙头骨复原的人像模型。这位其貌不扬的老人家,在史书上未曾留下只言片语的诸侯国国君,作为国君虽弱小,但其死反映着生,其生活之精致奢华,其思想之亲民重农,在他的坟墓重见天日后依然震动了整个现代世界。

他得感谢谭维四。

湖北省博物馆有四大镇馆之宝,其中越王勾践剑和曾侯乙编钟,便是由谭维四亲自主持发掘,这些文物以及整个湖北省博物馆都深深地打上了“谭维四”的烙印。谭维四也感念着曾侯乙、勾践,以及他发掘过的形形色色的古墓主人。因为他们,谭维四的考古人生才显得如此丰满和华丽。

如今,在开馆的每一天里,湖北省博物馆都会定时向游客开放编钟演奏厅。演出曲目基本还是当年谭维四定下的那些。“这些音乐,真是百听不厌啊!”在距离博物馆六七公里外的小区,谭维四家的楼房已经有些陈旧,在周围一片葳蕤而生的高楼大厦里,显得有点格格不入,就像谭维四和他眼里的这个世界。

坐在靠窗的那张方桌上,佝偻着腰伏案写作的他,听不到这些钟声,可是明明他又比谁听得都清楚。

(本版照片除署名外均由湖北省博物馆提供,标题书法:沙英男)

(本报记者 焦 健)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制