编者按

党的十六大以来的十年,是我国农业农村发生历史性巨变、农民得实惠最多的时期之一,粮食产量实现“八连增”,农民收入实现“八连快”,标志着我国“三农”发展进入又一个“黄金期”。

从粮食连年稳定增产到农业结构不断优化,从加大农业支持保护到大力提高农民的组织化程度,从健全农业社会化服务体系到大力发展新型市场主体,“三农”发展“黄金期”的表现可谓多姿多彩。

十年来,伴随着波澜壮阔的农村改革,我们持续加大对农业的支持保护,不断转变农业发展方式;我们注重大力激活农业农村内部改革发展的活力和动力,形成农业农村发展的内生机制,切实让农业现代化与工业化城镇化同步发展;我们着力培训新型农民,大力发展新型市场主体,建立健全农业的社会化服务体系和农产品市场营销体系,“小生产”与“大市场”的对接正在逐步实现。

休闲农业、龙头企业、专业合作社、乡镇企业,一系列新的经济组织形式正推动着我国农村迸发出生机勃勃的发展活力,让广大农民品尝着增收致富的喜悦。在科学发展观的指引下,我国农业不断实现转型发展,在广袤的农村,千百年来人力畜力为主的传统农业正在大跨步向前发展,加速向规模化、标准化的现代农业进行转型。

关键词

龙头企业:农民致富增收“火车头”

核心提示:目前,全国各类龙头企业11万家,销售收入突破5.7万亿元,从业人员近3000万人,有效提高了农业产业化水平、促进了现代农业建设。目前,龙头企业提供的农产品及加工制品占农产品市场供应量的1/3,占主要城市“菜篮子”产品供给量的2/3以上,并且出口创汇额占全国农产品出口额的80%以上。

党的十六大以来,中央明确要求把发展农业产业化作为农业农村工作中一件全局性、方向性的大事来抓,出台了一系列政策措施扶持农业产业化发展。目前,全国各类农业产业化经营组织达到28万个,其中龙头企业11万家;辐射带动农户1.1亿户,农户年户均增收2400多元。

近年来,龙头企业不断强化良种繁育、原料基地等上游产业链建设,大力发展精深加工,打造完整产业链条,优化产业结构,初步形成了产加销、贸工农相互配套、协调发展的现代农业产业体系。目前,龙头企业已经形成了以1253家国家重点龙头企业为核心,1万多家省级龙头企业为骨干,10万多家中小龙头企业为基础的发展格局,产品涵盖了种植、畜牧、水产多领域,经营涉及了生产、加工、流通多环节。

与此同时,龙头企业通过保护价和加价收购农产品、利润返还、股份分红等形式,不断完善与农户的利益联结机制。目前,通过合同、合作、股份合作三种较为紧密的利益联结方式带动农户的产业化组织占总数的98%以上,比2002年提高了约20个百分点。

关键词

专业合作:“小舢板”组合成“大舰队”

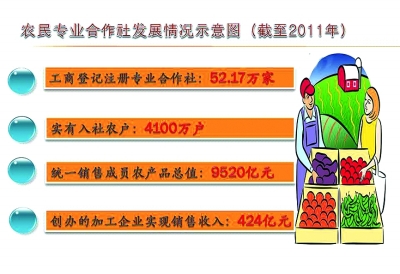

核心提示:农民专业合作社法实施五年来,专业合作社蓬勃发展。截至今年一季度末,全国依法登记的专业合作社达到55.2万家,实有入社农户达到4300多万户,约占农户总数的17.2%。专业合作社逐步成为新型农业经营主体,不仅提高了农业组织化程度,还提升了农业产业化水平,在发展现代农业、促进农民增收、建设社会主义新农村中发挥了重要作用。

十年来,专业合作社积极引进和应用优良品种,广泛采用先进的种养技术,加大试验示范和推广力度,解决了科技推广到户的“最后一公里”、“最后一道坎”难题。目前,全国95%以上的专业合作社能为农户提供多种形式的技术推广服务。

2011年底,全国已有2.6万家专业合作社实现了产品质量可追溯。全国有4.6万家合作社注册了商标,有的还获得了中国著名商标、著名品牌和驰名商标称号,有3.1万家专业合作社通过了无公害、绿色、有机等产品质量认证,1523家通过了农产品地理标志认证。

随着规模的壮大,专业合作社成为农民增收致富的重要渠道。2011年,专业合作社统一购买农业投入品总值达2028亿元,统一销售成员农产品总值9520亿元,分别比2010年增长49.4%和66.7%。2011年,专业合作社创办的加工企业实现销售收入达424亿元,成员从专业合作社获得的盈余返还达168亿元,入社农户的收入普遍比其他农户高出20%以上。

关键词

乡镇企业:转型升级步入“快车道”

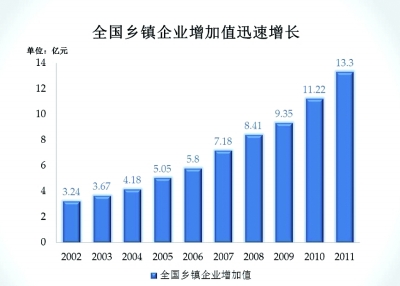

核心提示:党的十六大以来尤其是党的十七大以来,乡镇企业以促进农民就业增收为目标,以转变经济发展方式为重点,发展农村二三产业,结构布局进一步优化,转型提升创新发展的格局加快形成。2011年乡镇企业实现增加值超过13万亿元,比2002年增加了近2倍,年均实际增长达到12.8%。二次、三次产业结构由2002年的77.38︰21.56调整为74.98︰23.77,三产比重提高2.21个百分点。

党中央、国务院高度重视乡镇企业、农产品加工业发展,2004年以来中央出台的9个一号文件,都明确了具体要求,提供了强大的动力。十年来,我国乡镇企业、农产品加工业加快结构调整、技术创新和素质提升,实现了平稳较快发展。

近年来,我国乡镇企业成为壮大县域经济的重要支柱。在乡镇企业的带动下,我国农产品加工业已成为国民经济中最具成长活力的产业之一。2003年-2010年8年间,我国农产品加工业总产值从2.75万亿元增加到12.27万亿元,年均增长近24%;食品加工业产值在农产品加工业中的比重从40%提高到50%。

随着发展步伐加速,乡镇企业成为农民就业增收的重要渠道。2011年年末,乡镇企业吸纳农村转移劳动力超过1.6亿人,比2002年增加2900万人;全年支付劳动者报酬2.6万亿元,是2002年的2.33倍;2011年农村居民人均从乡镇企业获得收入2471元,比2002年增加1611元。

关键词

休闲农业:打造致富增收“新亮点”

核心提示:党的十六大以来,随着城镇化步伐的加快和生活水平的不断提高,城乡居民休闲消费需求快速增长,促进了休闲农业的发展。截至2011年底,全国休闲农业与乡村旅游年经营收入达到1500亿元,年接待休闲旅游人员超过7亿人次,带动了1500万农民就业。休闲农业成为贯穿农村一、二、三产业,紧密连结农业、农产品加工业、服务业的新型产业形态和新型消费业态。

党的十六大以来,起步于上世纪80年代初期的休闲农业迎来了黄金发展期,规模日趋壮大、类型更加多样。经过十年来的发展,我国休闲农业在经营规模上,已从零星分布、分散经营向集群分布、集约经营转变;在功能定位上,已从单一餐饮功能向休闲、食宿、教育、体验等多产业一体化经营转变;在空间布局上,已从局限于景区周边和城市郊区向更多的适宜发展区域布局转变。

截至2011年底,全国有8.5万个村开展休闲农业与乡村旅游活动,形成了农家乐、采摘垂钓园、休闲农庄、休闲农业园区、市民假日农园和民俗村等形式多样、功能多元、特色各异的模式和类型,农业的多功能性得到极大拓展。

发展休闲农业大大延伸了农业的产业链条,带动了相关配套产业的发展,拓展了农民就业增收空间,同时改造了传统农业、美化了农村环境。立足于“三农”资源发展起来的休闲农业,越来越多地吸引着大量城市居民到农村休闲消费,也吸引着人才、技术、资金等各种资源和生产要素向农村集聚,改变了消费支出和资源要素由农村向城市单向流动的格局,促进了城乡经济统筹发展。

关键词

社会化服务:“小生产”对接“大市场”

核心提示:近年来,在广大的农村,农机大户、专业协会、股份(合作)制农机作业公司、农业经纪人等新型社会化服务组织不断涌现并发展壮大,农业社会化服务呈现出组织形式多样化、服务方式市场化、服务内容专业化、投资主体多元化的特征,服务能力和效益明显提高。订单合同作业、承包租赁服务等社会化服务模式不断创新,农业社会化服务从产中向产前、产后扩展,大大提升了我国农业的专业化和组织化程度。

经过十多年的努力,我国总体上形成了以乡村集体或合作组织为基础,以国家专业经济技术部门为依托,以企业和农民自办服务为补充,多经济成分、多渠道、多形式、多层次的农业社会化服务体系,服务内容也有了较大拓展。

要彻底解决农民生产经营总体上规模小、生产标准化水平低、抵御市场风险和自然风险的能力较弱的问题,根本出路在于建立新型农业社会化服务体系,因此,今年的中央一号文件再次明确提出,培育和支持新型农业社会化服务组织。

农业社会化服务涉及农业产前、产中、产后等多个领域。而农业科研院所、农民经纪人等既是新型农业社会化服务体系的重要补充,又是农业技术推广和服务的生力军。目前,全国种植业、畜牧兽医、渔业、农机四个系统共设有乡镇站6.69万个、区域站0.56万个,探索出“综合建站,县管乡用”、“县办县管”等管理模式,“包村联户”为主要形式的推广机制和“专家→农技人员→科技示范户”的服务模式,有力地促进了农业持续稳定发展。(本报记者 李慧)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制