近日,“玄览堂丛书”在南京展出的消息像疾风般传遍了整个金陵。“玄览堂”是抗日战争期间,郑振铎等爱国学者为保存珍贵古籍而选取80余种具有史料价值的珍籍,编为“玄览堂丛书”陆续出版。战乱期间,玄览堂丛书陆续散落于北京、南京和台湾三地的图书馆,此次,在南京图书馆举办的“海峡两岸玄览堂珍籍合璧展”,三地“玄览堂丛书”第一次实现了“合璧”,意义非凡。

“玄览堂丛书”展览前后

近日,整部书历经历史的颠沛流离之后,经过海峡两岸知识分子的不懈努力,在古都南京实现了最终的“合璧”,第一次以相对完整的面目展现在世人的面前。

2012年是国立中央图书馆(南京图书馆的前身)迎来八十华诞的一年,同时也是南京、台北同源两馆与中国国家图书馆携手合作的一年。把《玄览堂丛书》原典及相关档案文献作为契机,在南京图书馆举办“海峡两岸玄览堂珍籍合璧展”,通过“合璧”展现图书馆事业历经风雨所取得的辉煌成就。关于这次合璧展,作为“合璧”展策划和编纂的南京图书馆国学研究所所长徐忆农表示“颇费周折”。

2010年南京图书馆就产生将“玄览堂丛书”原典合璧的想法,酝酿了两年多,中途因为涉及和台湾的合作几近中断。2011年6月,国宝《富春山居图》在台北故宫成功“合璧”,让他们看到了希望。于是南京图书馆组织参访团到台湾的同源馆,开始为这次“合璧”做准备。

当初题目的确定也是经历了一番“坎坷”:为达成“合璧”目的,国家图书馆、南京图书馆和台湾汉学研究中心三方选择了一套丛书,即“玄览堂丛书”,这些书的原典不是新编的,新写的,而是玄览堂的系列丛书。这次合璧既有玄览堂一系列丛书的古籍,同时有丛书产生的一系列的档案。这一系列丛书都是原来的国立中央图书馆出资购买的,后来分散在南京图书馆、台北的同源馆、北京国家图书馆。古籍的影印本以及分散在三家图书馆的底本,这些本来就是一起的,后来分散在各地,现在进行一次“合璧”。

南京图书馆和台湾的同源图书馆,同源两馆,直接的源头来自于国立中央图书馆。

徐忆农表示,为了迎接中央图书馆八十华诞,两岸沟通越来越频繁了,南京图书馆希望通过一些联谊活动加强彼此的了解和合作。于是南京图书馆和台湾的同源图书馆就想到了以“玄览堂”这一套古籍为契机。“合璧”的事宜去年南京图书馆方面就已经提出来,但因为海峡两岸过去在某些方面交流比较少,所以在合作上出现了障碍,语言上、用词上都不太适应,包括在一些最基本的词汇上,为此,南京图书馆为促成此次“合璧”做了最大的努力。他们通过与台湾方面多次的书信来往,渐渐适应了台湾本土的用语习惯,比如在一些古籍专业术语上,徐忆农介绍说:“我们这边说‘刻本’,但台湾方面却习惯用‘勘本’,我们用‘抄本’,但他们习惯用‘钞本’,再比如我们说‘底本’,他们则说‘原典’。在这些最基本的词汇上,我们尽量和他们融合。”

尊重他们的用语习惯,包括在图书馆的称呼上,确定并统一了“同源馆”的说法。学术术语都不一样,徐忆农表示,为了促成此次“合璧”,他们在细节方面都尽量做到尊重台湾方面的习惯。在展览的古籍说明上,就可以看出南京图书馆方面的用心程度。这次展览的所有文字说明均为繁体字,展览的三个部分,即国立中央图书馆概况、抗战时秘密搜购沦陷区古籍始末和玄览堂丛书及原典,其中第二部分的标题,是引用台湾学者苏精在1979年撰写藏书史料论文《抗战时秘密搜购沦陷区古籍始末》。引用台湾方面熟悉的词汇,让他们能有自然而然的亲切感。尊重他们,并尽量地在语言上按照台湾方面的习惯来,以及在语言上、标题上下功夫。

2012年10月17日台湾汉学研究中心主任曾淑贤一行人一下飞机,就直奔展馆,查看展示的情况。只看了十分钟,台湾方面的负责人就释然了,他们很认可,没有任何问题。

徐忆农表示,选择在今年进行合璧,还有一个重要原因。即一百年前,在1912年刊行的《临时政府公报》上就出现了中央图书馆的字眼,并在公报上多次提及为筹设中央图书馆“教育部收买古籍广告”……说明孙中山先生在成立南京临时政府时期已有了筹设中央图书馆之意,从最初的中央图书馆到如今的南京图书馆已经整整一百年的历史。说明在一百年前的孙中山时期,就回答了“要不要建设一所面向社会的图书馆、要不要保护传统古籍”的疑问。答案是“要”,而且要花精力做好。

最后,展览结束时,曾淑贤的一句话:“合璧很成功!”肯定了南京图书馆这些年来的努力。

“玄览堂”历史渊源

“玄览堂”取自晋代陆机《文赋》:“伫中区以玄览,颐情志于典坟”一句的“玄览”二字。1940年南京沦陷时,为保护古籍,以郑振铎为代表的组织“文献保存同志会”在校勘严密,印刷精美的善本古籍上加盖密记“玄览中枢”四字,暗含“中央”,隐喻书籍为政府所有。“玄览堂”也因此成为珍藏古籍的藏书室之名。

徐忆农告诉记者,1940—1941年间,“文献保存同志会”收购而来十万余册古籍,包括4800多部、48000多册的善本古籍。收购之后,郑振铎担心书籍会毁于战乱,便计划把其中价值重大的部分古书影印成“玄览堂丛书”。1941第一批影印书籍冒着被日本人发现并摧毁的危险问世了,为进一步保护古籍,郑振铎又在1947年和1948年分别影印了续集和三集。因此,“玄览堂”的古籍也分成初集、续集和三集等三部分。

有学者统计,“玄览堂”的三集部分共收录珍贵古籍63种附8种,其中有不少孤本、稿本、罕见本、禁毁书及四库未收书。

然而,令人扼腕的是,郑振铎等人呕心沥血甚至是用生命掩护、搜集到的古籍如今却散落北京、南京、台湾三地。

徐忆农告诉记者,1941年年底太平洋战争爆发,“文献保存同志会”成员之一徐森玉为确保古籍安全,计划将部分古籍运送到美国国会图书馆暂存,然而,就在准备装箱运送时,百余箱古籍不幸落入日军手中,直到抗日战争胜利后,这部分古籍才回到故土,由南京图书馆和国家图书馆分别收藏。而在台湾的部分书籍,则是在解放前夕,国民党当局运至台湾。

三种“合璧”,意义非凡

在整理“玄览堂丛书”材料时,徐忆农发现,此次展览中,促成了三个不谋而合的“经典合璧”:

首先,这次由国家图书馆、台湾汉学研究中心、南京图书馆联合举办的玄览堂珍籍展是分散在两岸北京、南京、台湾三地原属于“玄览堂丛书”系列珍贵古籍的第一次“合璧”,也是第一次实现两岸三馆的合璧展,意义非凡。

其次,郑振铎等学者在秘密搜购古籍的过程中,书信往来频繁。藏于国家图书馆的郑振铎致张寿镛共270封信札,被装订五大册,封面题为《木音》;而藏台湾汉学研究中心的当年郑振铎等先生寄往重庆的《文献保存同志会工作报告》和致蒋复璁信札,在此次展览中,部分书信原件也首次“合璧”向公众展示。

第三,1946年,蒋复璁先生邀请著名版本目录学家顾廷龙先生为《玄览堂丛书》撰写提要,历经数年,顾廷龙完成了《玄览堂丛书》每部书的提要,而此次展览也一并将提要与《玄览堂丛书》及其原典配合展示,以体现更深层次“合璧”之意。

此次,“海峡两岸玄览堂珍籍合璧展”,让读者在南京图书馆就能看到分藏在国家图书馆、南京图书馆和台湾汉学研究中心的完整的“玄览堂丛书”,同时也明确看到了钓鱼岛属于中国的最早文献——明朝陈侃的《使琉球录》(藏于台湾汉学研究中心);也知道了足球起源于中国的《蹴鞠谱》(藏于南京图书馆);同时,由于“合璧展出”,也明确了《皇舆考》(藏于国家图书馆)的同源版本,这对于版本目录学研究有着直接的意义。

南京图书馆副馆长张志清说,藏于三馆的珍贵典籍,同属一部丛书,承载着同一段历史,源于同一个血脉,“海峡两岸玄览堂珍籍合璧展”,展现的不仅仅是 “玄览堂丛书”的完整面貌,更是对中国历史完整性的修复,同时也是两岸人民同根同源心灵归属的印证。本报记者 郑晋鸣

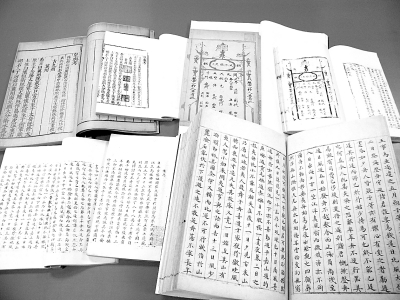

压题图片:“海峡两岸玄览堂珍籍合璧展”展出的部分古籍。

本报通讯员 张金凤摄

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制