造像愿文是信众在造像发愿或者还愿时表达祈福禳灾及颂赞而撰写的文章。敦煌造像愿文是反映以敦煌为中心的西北地区佛教信众造像活动的重要文献资料。在目前的公开出版物中,这些造像愿文主要集中于黄征和吴伟编校的《敦煌愿文集》一书。不过,其中涉及到与造像相关的愿文不过10卷左右。在敦煌研究院编的《敦煌供养人题记》中也收录了少量的造像愿文(部分与《敦煌愿文集》所收录的愿文重合),不过许多文字都已经残缺。

由于唐宋以降的造像愿文散藏于民间造像之中,收集难度非常大,宋代以降的佛教造像愿文研究,在我国实际仍属学术空白。湖南大学中国村落文化研究中心通过长达近30年的田野考察和积累,已经收集到包括佛教、道教、地方性宗教等在内的各类造像愿文共4000多卷,其中佛教造像愿文有1400多卷。已经初步整理出的佛教造像愿文为700多卷,目前已公开发表的100多卷(参见《长江中游佛教造像记》,胡彬彬、龙敏编著,湖南大学出版社2011年4月出版),在时空上涵盖了宋代以降的整个长江流域。

从某种意义上来看,长江流域这些为数众多的佛教造像愿文,是敦煌佛教造像愿文在时空上的一种拓展和延续。本文试图将二者间的一般性特征及一些具体内容进行比较,以求管窥敦煌佛教造像愿文与长江流域佛教造像愿文之间的差异性。

从时间上来看,敦煌佛教造像愿文从西魏延续到宋代初期;长江流域佛教造像愿文则主要涵盖元明清三代乃至民国初期。

从空间来看,敦煌佛教造像愿文的书写者主要活动于敦煌及其周边地区,长江流域佛教造像愿文的书写者则遍布于四川、贵州、湖北、湖南、江西、安徽为主的广大长江流域。

从愿文载体来看,敦煌佛教造像愿文一般写或者刻在主像下方的龛壁上,不可移动,观者可以直接看到。长江流域佛教造像愿文主要以纸质或者丝麻织品为文本载体,用毛笔书写好之后折叠藏于造像背龛之内,然后以漆髹封,与整个造像浑然一体,不易被外人所发现。

从行文特征来看,敦煌佛教造像愿文除了记以外还有颂或铭。铭或者颂在记之前,或长或短,以骈体文写作,辞藻华美,讲究用典。长江流域佛教造像愿文绝大部分都没有铭或者颂,文辞多浅显。

从出资造像行愿者的社会地位来看,敦煌佛教造像愿文一般都是社会中层以上的信众所写,而长江流域佛教造像愿文普遍都是社会底层百姓所为。

从愿文所包含的信息量来看,长江流域造像愿文与敦煌造像愿文,在信息类别和信息层面上,既有高度的趋同性,又呈现出不同时代的历史文化特征。如在长江流域佛教造像愿文中,我们可以得知不少元明清时期有关人口迁徙以及南方商品经济发展的一些情况。

从行文格式来看,敦煌佛教造像愿文尚不稳定。长江流域的佛教愿文则已经开始规范化,甚至出现了一些雕版印刷的填空式造像愿文。

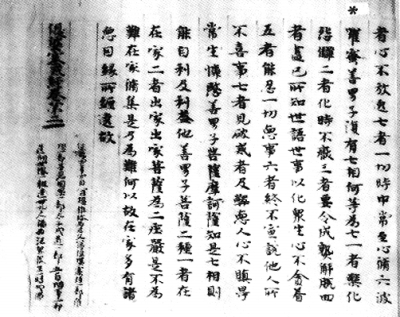

在具体内容上,敦煌佛教造像愿文一般包括了赞文、造像者姓名、造像对象和所抄佛经名称、发愿内容及造像时间。长江流域佛教造像愿文的内容一般包括:造像者籍贯和居住地址、造像者身份、造像对象、发愿内容与造像原因、造像或开光时间、造像工匠或者造像愿文撰写者姓名,如其中一卷:

今据

大清国湖南宝庆府邵阳县梅塘一都,祀祭白竹庙王祠下肖家边土地,居住信士李时喜,室人郑氏,男李长有,郑氏二男长元,罗氏三男长发,郑氏孙女大妹,发心虔念装彩

大慈大悲观世音菩萨一尊

伏启,富贵攸同

嘉庆三年戊午岁八月十九日开光上座 榖旦

处士李文榜

(参见《长江中游佛教造像记》)

从表面上来看,敦煌佛教造像愿文和长江流域佛教造像愿文二者之间,大同小异,细究之下,却大有差异。以下试作一些具体分析。

1.造像者籍贯和居住地址

长江流域规范的造像愿文一般以“今据”开始,然后由大到小按照地名书写造像者的籍贯与住址,分“凡界”(又称阳界)和“神界”二部分。“凡界”为当时官方的行政区域地名,非常详细,如“大清国湖南宝庆府邵阳县梅塘一都”。紧接着再准确具体记写“神界”地名,一般以造像者所住地的土地神祠管辖的范围来界定,即某山某水土地祠下,这是神界土地爷管辖并行使神权的地域,故称“神界”,如“白竹庙王祠下肖家边土地”。

而在敦煌佛教造像愿文中,除了造像者的姓名以外,一般看不到与造像者籍贯相关的任何信息。

2.造像者身份

在长江流域所发现的明清佛教造像愿文中,可以看出绝大多数造像活动都是家庭或家族的集体行为。造像者的姓名具列,其基本顺序为:家长(主)—室人(妻妾按顺序排列)—长子及妻(按妻妾顺序排列)—次子及妻(按妻妾顺序排列)—长孙(按妻妾顺序排列)—次孙(按妻妾顺序排列),如有姻亲内戚成员,再依次按“先内戚,再姻亲”列具。家庭成员中的直系女性成员,一般不予列写。少数有列写的,也只能列记于同辈份者之末尾。具体如“居住信士李时喜,室人郑氏,男李长有,郑氏二男长元,罗氏三男长发,郑氏孙女大妹”。

而敦煌佛教造像愿文则显示其造像活动大多是个人行为,因而在题记中只记录单个的造像者姓名。如果该造像者曾有过从政经历,则把官衔全部写上。

3.造像愿文对象

在湖南大学中国村落文化研究中心所藏的长江流域佛教造像愿文中,以明清两代观音造像为对象的愿文,约占总量的80%,这反映出当时当地观音崇拜之风的盛行。而在敦煌佛教造像愿文中可以看到,佛的造像最为丰富,包括如来佛、无量寿佛、弥勒佛、阿弥陀佛等都有出现。一般都有两尊菩萨像立其左右,形成一组,且造像的同时多伴随有佛经抄写行为。

4.发愿内容与造像原因

长江流域佛教造像的发愿往往都是希望作用于活着的人,以“男增百福,女纳千祥”、“人口清吉,六畜兴旺”等最为多见。除此以外,还有一些则是因为在生活中遭遇到了特殊的困难而造像,希望得到神灵庇佑以便渡过难关。例如多年无子,妻子久病服药无效,或为保胎,或为营造新屋等,都是发愿的重要原因。

在敦煌佛教造像愿文中,往往显示为已经逝去的亲人如七世父母、亡父亡母、亡兄等造像,希望他们可以“速登常乐”、“一时成佛”或“齐登正觉”。它们反映出来的是信徒对于佛教的一种虔诚态度,因而发愿往往十分宏大,尚未见到因遇到具体困难而发愿造像的情况。

5.造像或开光时间

长江流域佛教造像愿文中,造像或者开光的时间都列于愿文后面,列于文首的不多见。由于朝代名(或者国名)已经在愿文的开始处标识出来,故而直接写当朝皇帝的年号。干支年号可写可不写,然后加上月份日期。如果是造像开光,还要点名具体时辰。

敦煌佛教造像愿文中的造像完成的时间普遍列在开始的位置,而且一般的格式是先写朝代名(或国名),然后写当朝皇帝的年号,再加上干支年号和月份日期。少数愿文也将时间列于文后。

6.造像工匠或者愿文撰写者姓名

在湖南大学中国村落文化研究中心所藏的长江流域佛教造像愿文中,带有造像工匠或者造像愿文撰写者姓名的约占总数的一半,有些工匠或者愿文撰写者的姓名甚至重复出现。在敦煌佛教造像愿文中,工匠和愿文撰写者的姓名一般是不正式列入的。

通过上述初步比较和研究可以看出,敦煌佛教造像愿文与长江流域佛教造像愿文之间有一条明显的由简至繁、由粗渐精的发展脉络。其中,造像愿文撰写的程式化和规范化是二者最大不同之处,也是佛教造像愿文文本形式发展到成熟阶段的标志。在内容上,长江流域的佛教造像愿文抛弃了繁缛的修辞,以简洁明了的文字表达了造像者的造像愿望,折射出了宋元明清以来佛教在中国南方发展的某些情况。

(作者单位:湖南大学岳麓书院)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制