1

供给持续扩大

10年来,我国旅行社、酒店、旅游景区点这三大旅游产业发展的支撑性企业数量都达到了数以万计的规模。世界自然和文化遗产、世界地质公园、国家级风景名胜区、国家级自然保护区、全国重点文物保护单位、国家历史文化名城和中国历史文化名镇名村、国家森林公园、国家地质公园等一批资源品位高的景区深受游客喜爱。

在传统观光产品进一步丰富的同时,邮轮、游轮等休闲度假产品走进普通百姓生活,医疗旅游、科技旅游、军事旅游、数字旅游、营地旅游等专项产品亮点纷呈,旅游产品已成多元化发展格局。

10年来,旅游新业态不断涌现。以携程网为代表的旅游电子商务企业增长迅速,全国达到了上千家;以如家、7天、锦江之星为代表的经济型酒店迅猛发展,全国已有200多家经济型酒店集团,3000多家经济型酒店遍布大中小城市;以“印象”系列为代表的旅游演艺产品竞相亮相,丰富着游客的旅游文化生活。

旅游通达条件的明显改善使出游更便利。截至2011年,全国高速公路已达8.5万公里,铁路9.3万公里;全国民用机场180个,开通国内航线1847条、国际航线443条。主要旅游城市与客源地之间的航线航班、旅游列车普遍增加,高速公路服务区的旅客服务设施进一步完善。

2

需求持续高涨

9月是开学的季节,每年这个时候都有不少大学新生的家长随孩子一起去报到,顺便也借这个机会举家出游。江城武汉日前就迎来不少这样的游客。有媒体将此称为“开学经济”,这是旅游融入普通百姓生活的一个缩影。

伴随着生活水平的提高和国家假日制度的调整,旅游近年来已经成为普通百姓的一种生活方式。一到周末,农家乐就成为城里人亲近自然的好去处……如果把清明、五一、端午、中秋这样的小长假和带薪休假衔接,就可以安排一次长途出游;每到黄金周,各地旅游市场全面火爆,热门目的地即使出现拥挤也挡不住人们高涨的出游热情。

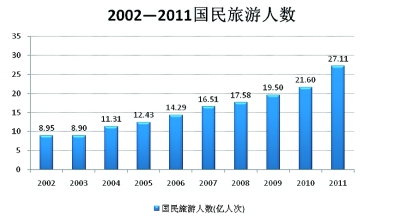

据全球传媒机构尼尔森公司调查,近年来我国消费者的个人收入年均增长10%,超过半数的消费者计划把节余的资金花在休闲旅游上。2011年,我国国内旅游人数达26.4亿人次,是2002年的3倍;国内旅游总收入1.93万亿元,是2002年的近5倍;出境旅游人数7025万人次,是2002年的4倍多;出境旅游消费达726亿美元,排名世界第三。

3

凸显综合带动功能

在山水甲天下的桂林阳朔,活跃着一支“乡村旅游讲解员”队伍。这些曾经的农民,如今可以讲一口流利的外语,带着外国游客饱览阳朔美景……旅游业的发展,不仅提高了当地群众的收入,而且改变了他们的生活观念。

据测算,目前我国旅游业增加值已占到GDP的4%以上,旅游业的发展带动了社会投资,促进了相关产业发展。作为第三产业的龙头,旅游业在吸纳社会就业方面有着独特的优势。“十一五”时期新增旅游直接就业约300万人,带动间接就业约1700万人。目前,我国旅游直接从业人数超过1350万人,与旅游相关的就业人数约8000万人。

旅游促进了社会主义新农村建设和城乡统筹发展。据不完全统计,全国已有5.3万个村庄开展乡村旅游,农家乐超过150万家,带动1500万农民受益。2011年乡村旅游接待游客超过6亿人次,旅游收入超过1500亿元。成都市锦江区三圣花乡的花乡家居、荷塘月色、东篱菊园、幸福梅林、江家菜地这“五朵金花”,成为全国乡村旅游的标杆和缩影。

旅游带动了产业转型。哈尔滨市阿城区林业局47名林业工人集资137.5万元,购置了两辆小火车、10辆电瓶车和80辆双人自行车,搞起了森林旅游。当地林业部门希望用3年时间,使林业工人全部转型从事旅游业。如今,生态旅游、低碳旅游正在成为旅游消费者的自觉行为,一些荒山、荒地、荒坡、沙漠、盐碱地、资源枯竭矿山等通过发展旅游业得到了综合利用。

作为我国与世界各国交流的重要桥梁和纽带,通过旅游这个渠道,中华文化在世界上展示了其独特魅力。截至目前,我国已批准146个国家和地区为中国公民组团出境旅游目的地,其中114个已正式实施组团业务。启动内地居民赴港澳自由行、开放大陆居民赴台旅游并试点个人游、定期开展工作磋商等机制性建设。

4

融入国家发展战略

2009年12月1日《国务院关于加快发展旅游业的意见》正式颁发,明确提出“把旅游业培育成为国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业”,这标志着旅游业已全面融入国家战略体系。

备受瞩目的《中华人民共和国旅游法(草案)》不久前首次提请全国人大常委会审议,并向社会公布,征求公众意见。

在推动区域协调发展的20多个国家战略中,如中部崛起、振兴东北老工业基地、长三角区域规划、珠三角区域规划等,旅游业都是其中重要内容之一;而在国务院下发的《关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见》、《支持云南省加快建设面向西南开放重要桥头堡的意见》、《促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》等文件中,旅游都被摆到较为重要的位置上。旅游发展已经深度融入国家战略体系,成为推动我国现代服务业创新发展、调整优化国民经济结构、促进发展方式转变、区域协调发展、改善人民生活的重要途径。

目前,全国有28个省区市将旅游业定位为支柱产业或主导产业,其中13个省区定位为战略性支柱产业。为推动地方旅游业发展,国家旅游局先后与安徽、吉林、广东、湖北、浙江、江苏、湖南、山东、云南、重庆、陕西、宁夏、四川、天津、广西、河南、河北、深圳、贵州、甘肃、海南等20多个省区市签订旅游合作备忘录或合作协议。10年来,旅游部门与文化、文物、农业、商业、工业、体育、环保、林业、气象、海洋、金融等部门合作更加紧密,旅游发展的横向、纵向合作力度进一步增强,形成了旅游与多种产业融合发展的可喜局面。

5

促进旅游文化融合发展

文化是旅游的灵魂,旅游是文化的重要载体。旅游在促进中华文明传播和先进文化发展繁荣方面,有着不可替代的作用。今年2月印发的《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》指出,要积极发展文化旅游,促进非物质文化遗产保护传承与旅游相结合,提升旅游的文化内涵,发挥旅游对文化消费的促进作用。

2010年,文化部、国家旅游局评选出35台旅游演出项目进入《国家文化旅游重点项目名录——旅游演出类》第一批名录。2011年国家旅游局推出“中华文化游”主题旅游年。从长城、故宫到秦始皇兵马俑,从敦煌莫高窟到布达拉宫,数以千计的文物、文化型旅游景区让中外游客为精深博大的中华文化所折服。据不完全统计,我国文物、文化型旅游景区点已由“十五”末的4000家左右增加到现在的6000家左右,累计接待国内外游客达10亿人次。

由于发展旅游,数以千计的古城、古镇、古村逐渐走出封闭和贫穷,焕发出新的生命力和活力。平遥古城、丽江古城、阳朔、乌镇、西递、宏村,这些宝贵的文化遗产走入人们视野,引起国内外中华文化爱好者的高度关注。昆曲、苏州评弹、新疆维吾尔木卡姆艺术、安塞腰鼓等已经成为当地的文化名片和旅游品牌,深受国内外游客的青睐。据统计,从2004年中央提出发展红色旅游以来,全国共开发出30多条精品线路、120多个景区景点,累计接待游客14亿人次,给当地居民带来1000多亿元的收入。

旅游业的发展促进了文化展示形式创新和文明传播。据统计,“十五”末,我国面向海内外游客的较大规模的演艺项目不足200个,而到“十一五”末,这一数字增加到600个左右,演出达12万场次之多,受众近2亿人次。目前,中国已成为世界第三大入境旅游目的地和出境游人数最多的国家,拥有世界上最大的国内旅游市场,旅游所带来的客流、文化流等,促进了不同文化和文明之间的交流。

旅游与文化产业相互促进、共同发展,成为推进文化发展繁荣和提高旅游品质的重要路径。从杨丽萍的云南印象到张艺谋、王潮歌的印象系列,从杭州宋城到华侨城模式,旅游和文化从来没有像今天这样结合得如此紧密,一些景区开始将旅游文化演艺与资本进行“联姻”。《宋城千古情》是杭州宋城旅游发展股份有限公司旗下的核心演艺产品,自从1997年推出至今,累计演出11000余场,接待观众逾2500余万人次,是目前世界上年演出场次最多和观众接待量最大的剧场演出。《宋城千古情》的良好业绩为企业和社会创造了巨大的经济效益,带动旅游及周边农家乐餐饮、茶叶、购物等就业超过5000人,成为文化艺术和现代服务业相结合的典范。(本报记者 王小润)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制