关键词 考古

寻找中华文明的起源,完善中华民族的家谱,用实物证明中华5000年文明的真实。

从2001年启动的“中华文明探源工程预研究”,到2003年“中华文明探源工程(一)”顺利结项,考古工作系统梳理了中原地区文明形成和早期发展阶段的考古学文化谱系,建立起文明形成与早期发展过程的时空框架。其后,于2008年结束的“中华文明探源工程(二)”将研究重点扩展到了黄河、长江及辽河流域,研究内容涉及中国文明起源与早期发展阶段的考古学文化谱系、古代环境、技术经济和社会文化等多方面,研究的深度和广度有了极大拓展。2011年探源工程第三阶段业已启动。

此外,十年来,通过对古代都城宫殿遗址、墓葬、石窟寺、手工业遗址等进行考古和研究工作,深入探讨了古代社会,研究内容涉及政治、经济和生活等方方面面。而以“南海I号”整体打捞为代表的水下文化遗产保护工作也取得了令人瞩目的成绩。

关键词 三普

跋涉千山万水,走进千家万户,历尽千难万险,造福千秋万代。2007年4月国务院下发《关于第三次全国文物普查的通知》。历时5年,近15亿元经费投入,近5万名普查队员,全国共登记不可移动文物766722处,一连串的数字代表着沉甸甸的成果。

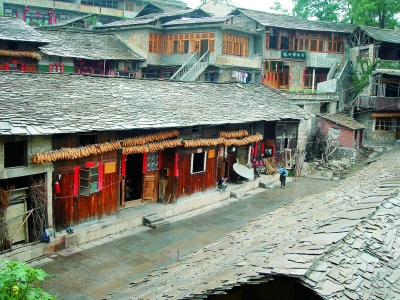

通过第三次全国文物普查,进一步廓清了全国不可移动文物家底——取得了近77万处不可移动文物的基础信息和翔实数据,包括总量、分布、类型、年代、所有权、使用情况、人文环境、自然环境、保护级别、保护状况、破坏因素等;同时也掌握了当前我国文化遗产保护的新情况——工业遗产、乡土建筑、20世纪遗产、文化景观等一批新型文化遗产得到充分重视,在新发现文物点中占有较大比重;科技手段大大丰富,水下考古、航空遥感、空间地理信息技术、网络技术等得到充分应用;新发现和登记了一批重要文化遗产。

关键词 博物馆

这是一条时空隧道,连接着历史与现在。在这里,人们听文物诉说历史;在这里,文物向人们展示过去。

十年来,全国博物馆由2002年的2200个增长到2011年的3415个,新建、扩建重点博物馆200余座。截至2011年,全国馆藏文物达3018.5万件(套),比2002年增长122.7%。经文物部门注册登记的民办博物馆达456个。初步形成了以国家级博物馆为龙头、省级博物馆和重点行业博物馆为骨干,国有博物馆为主体、民办博物馆为补充的博物馆发展新格局。

作为公众触摸历史最直观的窗口,全国博物馆2008年起开始免费开放,有效发挥了爱国主义、传统文化、公民素质教育的重要作用。目前,免费开放博物馆纪念馆总数达到1804个,年接待观众5.2亿人次。2008年至2011年,接待观众共20亿人次,平均观众量比免费开放前增长50%,使广大人民群众在博物馆的知识殿堂中实现了前所未有的文化体验。

关键词 世界遗产

是成绩更是责任,每一次申遗成功都意味着肩上的担子又重了一分。作为世界上唯一连续十年“申遗”成功的国家,我国目前的世界遗产总数已达43项,居世界第三位,其中世界文化遗产30项,世界文化与自然混合遗产4项,世界自然遗产9项。目前,丝绸之路跨国联合申遗正在有序推进,大运河保护和申遗工作已进入最后冲刺阶段。重设的《中国世界文化遗产预备名单》有望年底前公布。“十二五”期间,中央财政还首次设立了世界文化遗产保护专项经费。

为了更好地保护世界文化遗产,世界遗产监测巡视力度逐步加大,目前已初步建立国家、省、市三级监测巡视体系。国家成立了中国世界文化遗产监测中心,26处世界文化遗产建立了监测管理机构,13处初步建成遗产监测预警平台。还陆续颁布《世界文化遗产保护管理办法》、《中国世界文化遗产监测巡视管理办法》、《中国世界文化遗产专家咨询管理办法》等管理文件。

关键词 大遗址

良渚、牛河梁、大明宫、隋唐洛阳城……一处处湮没于地下千百年的古代文明,以这种方式穿越时空呈现在世人面前。 十年来,尤其是党的十七大以来,大遗址保护在探索中快速前行。通过中央与地方的集中强投入,实施了一批重要大遗址保护展示项目,得到国际社会和国内各界的肯定,社会效益、经济效益和生态效益逐步彰显。丝绸之路跨国联合申遗工作持续推进;大明宫、隋唐洛阳城遗址的保护与环境整治、城市经济发展紧密结合,充分发挥了大遗址对地方经济发展的促进作用;殷墟遗址博物馆、良渚博物院、金沙博物馆、鸿山遗址博物馆等一批高水平的遗址博物馆相继建成,汉阳陵、秦始皇陵、鸿山等大遗址保护示范园区初具规模,设立国家考古遗址公园的战略决策得以成功实践,并在当地经济社会发展中发挥了积极的效益;“三线(长城、丝绸之路、大运河)两片(西安、洛阳)”为核心、100处大遗址为重要节点的保护格局初步形成,为全面扭转大遗址保护的被动局面打下了坚实基础。

关键词 科技

从宏观到微观,从广度到深度,我国文物保护科技进入前所未有的活跃时期。

“中华文明探源工程”、“文化遗产保护关键技术研究”、“古代建筑保护技术及传统工艺科学化研究”、“指南针计划——中国古代发明创造的价值挖掘与展示”……一批重大科研项目先后启动实施。通过联合攻关,在系统揭示文化遗产价值、探究中华文明形成与早期发展的特征与规律、现代科学技术在考古领域的应用、馆藏文物保护修复技术与材料、传统工艺科学化等方面取得了一批具有自主知识产权的共性和关键技术研究成果。白鹤梁题刻原址水下保护工程研究与实践、文物出土现场保护移动实验室、“南海Ⅰ号”整体打捞及保护等一批优秀科技成果获得国家级和省部级科技奖励。许多科技成果在第三次全国文物普查、长城资源调查、重点文物保护工程、灾后文化遗产抢救性保护、馆藏文物保存环境改善等重大工程和重点工作中得以应用,有效提升了文物保护的科技含量。(本报记者 李 韵)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇