最近很流行一句话:“世界上最远的距离,不是你在天涯我在海角,而是你就在我面前,却在低头玩手机。”本是一句玩笑话,却真实地反映了电子时代人们普遍的生活状态。

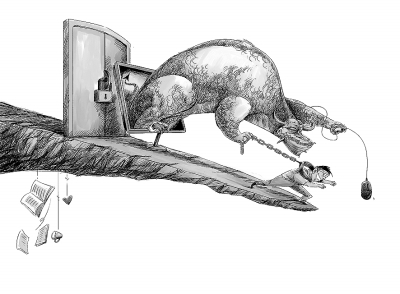

随着交通运输业的快速发展和网络科技的日益普及,人类早已征服了天涯和海角的距离。乘坐飞机,不需太长时间即可绕地球一圈——球面距离并不难逾越;倘若是通过网络或是视频聊天类的应用软件,地球上任意地点的人们都可以实现面对面的交流——穿越时空的壮举尽在指尖完成。信息高速公路表现出的无限可能确实令人叹为观止,难怪现代人越来越离不开它。电脑和智能手机让人们的在线时间越拖越长,疯狂痴迷于微博和社交网络的人并不鲜见。可问题是,网络真的拉近了人与人之间的距离吗?

现代人的双重生活

三五好友一同聚餐、喝咖啡时,常常出现这样的状况:明明大家感情不错,四目相对时却无话可说,尴尬得只好在手机上有一句没一句地和未曾谋面的网友逗贫;聊天找不到什么新鲜话题,解闷的永远是微博上近期炒烂了的140字的段子,再说一遍只当是温习;面对一盘菜时,非要第一时间拿手机拍下来发到微博或朋友圈上,但其实在网上围观、评论的也主要是就在身边、围着这道菜的那几个人。按理说,网络应该让人们的交流变得更加容易才对。可现实却是,人与人之间的隔膜不仅没有变少,还可能因为网络的出现反而加深了。

以前,不少人在网络上演绎的是虚拟人生,喜欢在网络世界里做另一个自己。现在的趋势却是,现实生活和虚拟生活趋于融合,一个人同时在两个世界里活动,而这二者似乎同样重要。

可是,朋友坐在你对面,却在不停玩手机,这场景想想就糟心。难怪有人发明了一个小游戏进行反制——朋友聚会时,大家把手机都集中放在一起,谁先忍不住去碰(不管是接电话、看短信还是查微博)就算是犯了戒,那这顿饭,就得他请客。经济手段肯定是有一定效果的,这个小游戏也确实反映了许多现实问题。不少人感到,为了不使荷包受损而被迫离开手机的时光如此难过;也有一些人,因为各种理由,宁愿花钱买单也忍不住要去动手机。令人纳闷的是,几个小时不碰手机真的那么难吗?真有那么重要的电话、短信、邮件非马上处理不可吗?

美国最新统计数据显示,美国人月均发送和接收的短信数量大概是400条,这个数字是2007年时的4倍。美国10-20岁之间的青年人月均处理的短信数量则达到了惊人的3700条,这也达到2007年同类统计结果的两倍。对于工作繁忙的上班族来讲,虽然短信量不那么大,但是每天拨出和接听电话的数量也很惊人。怪不得现代人有事儿没事儿就把手机拿出来,即使手机明确地显示,没有任何未接来电、未读短信或是微博的评论与回复,也总还觉得遗漏了什么,因此不停地进行锁屏和开启的操作。研究者们已经给这种普遍的病态行为起了个名字,叫“手机幻觉”。人们按捺不住去看手机,去上网的心理真的就像一种病,和人们对酒精和毒品的依赖并无二致。

难以抗拒的电子可卡因

智能手机的狂潮让网络触手可及,新出的电子设备如果不具备接驳网络的功能那简直是不可能有任何销路。现在我们出门,无论是寻找酒店、餐馆还是咖啡厅,有没有WIFI信号覆盖成为了左右我们决定的关键因素。有人说,网络让人们变得更加愚蠢,也更加孤独了,这种观点虽不无道理,却比较虚。而实实在在的是,无处不在的网络导致了大量的强迫症、注意力紊乱症患者,甚至是完全失控的精神病。这也不难理解,如果说网络为人类创造了一个新的精神空域的话,那么大脑就是在这个空域里运行的机器。机器在运行过程中,难免磕磕碰碰,并因此受损。

关于网瘾的研究并不是什么新鲜事儿,不少专家在对电子游戏和网络上瘾的人进行大脑扫描后都认为,网瘾患者的大脑表现出了与对酒精和毒品上瘾的人相似的性状。美国加州大学洛杉机分校塞梅尔研究所所长Peter Whybrow直言:“电脑就是电子可卡因。”不过,类似的研究结果并没有得到最广泛的认可,因为大脑扫描的研究方法并没有解决“先有蛋还是先有鸡”的问题。也就是说,到底是大脑的不同,让人容易上瘾,还是因为上了瘾,大脑才不一样。

尽管如此,因网络导致的用脑过量也确实影响了人们的精神健康。美国斯坦弗大学医药学院的精神科专家Elias Aboujaoude证实说:“毋庸置疑的是,在网络时代,人们的心理变得越来越躁动不安了。强迫症患者越来越多,注意力紊乱症患者的数量仅在过去的10年里就增长了66%。这与网络的兴起和普及肯定不无关联。”

民意调查结果表示,绝大多数人都因为上网而感到非常精疲力竭;而现在三分之一的智能手机用户在晚上临睡前,都一直在用手机上网……

无比空虚的精神世界

确实是网络让人变得抑郁、孤独吗?睡觉之前,想和人说说话的心情谁都有。现在,人们把这个愿望通过手机上网的方式实现了。社交网络里,人们拥有几十个甚至几百个好友并不足奇,可是现实生活里,能说得上话的朋友却真的越来越少了。早在1998年时,美国Carnegie Mellon大学的一个研究结果就表明:人上网越多,感觉就越糟糕。现在网络异常发达,也只不过是不断地用事实印证了这个结论而已。

美国麻省理工大学的心理学家Sherry Turkle为了写本名叫《一起孤单》的书而采访了450个美国的年轻人,向他们了解美国新新人类第一手的网络生活状况。不过,受访者的真实感受却让这位崇尚高科技的作者无比失望。

有的受访者说,智能手机和笔记本电脑就是生活中的“希望之地”,所有美好的事物都来自那里。对他们来说,现实生活中的父母在生活中的存在感非常低,母亲无非就是一个哺育机器,在他们的精神世界里基本没有容身之地。还有的受访者说,现实生活无非就是电脑里无数浏览窗口中的一个,而且,还不是最好看、最精彩的那个。Sherry Turkle遗憾地说:“科技让我们遗忘了生命中很重要的东西。”

最新的研究成果可能更为让人担忧,美国密苏里州立大学跟踪研究了216个无时无刻不在上网的孩子,他们发现其中30%的人都出现了抑郁症的迹象。而偏偏是这些孩子网瘾最重,他们不停地开关网页浏览器,不断地进行搜索也找不到想要的东西。

身不由己的网路生活

人们不得不探究,到底为什么人类越来越离不开网络。其实,许多有网瘾的人并不真的那么想时时刻刻都上网,只是他们控制不住自己或是被现实所逼迫。也就是说,永远保持在线状态并不是他们的自由选择,而是现实和心理因素交织在一起形成的结果。美国2011年的一项研究结果表明,45岁以下的公司白领通常有如下习惯:在睡觉时把手机放在一伸手就能够得着的地方;80%的人在休假时都会使用笔记本电脑或智能手机进行业务工作;在临睡前甚至午夜翻身清醒的那仅有的几分钟里,也都一定会查看一下手机。

网络到底为什么这么让人欲罢不能?让人连睡觉都不踏实。美国麻省理工大学的媒体学者Judith Donath提出的一个观点很有意思。

他认为,表面上看起来是我们在使用新技术,但实际上我们是被技术所惑。因为每一次上网,人们都觉得可以能交流、学到点知识,也有可能增加艳遇或是工作提升的机会。来自网络的丁点小恩小惠成为了人们源源不断的上网动力,这情形就好比是一个坐在桌边焦急万分的赌徒,等待着即将发到手中那张运气牌。要知道,赌徒心态是非常难以抗拒的。

早期研究还认为,对网络是否上瘾以每周上网38个小时为界。可是以这个标准来判断的话,估计我们全都是瘾君子了。许多人上班就离不开电脑和网络,手机更是24小时都处于在线状态。虽说标准过时,但网络造成的心理健康问题却已不容忽视,不少国家已经意识到这个问题的严重性。

目前,韩国开始给网瘾治疗中心提供专项资金支持,而美国马里兰州的大学今年则进行了一次“断网实验”。参与实验的200名本科生被要求在一整天的时间里隔绝网络和任何通讯设备,并且写下心情日记。有个学生在日记里写道:“我真的有网瘾,而且对它的依赖越来越厉害了。”另一个学生说:“网络就是我的毒品。”其实这个实验在马里兰州进行得也并不顺利,有两个学校根本就凑不齐人来进行“断网实验”。这在很大程度上倒并不是年轻人不愿意参加,而是他们根本上就离不开网络了。

对网络的依赖可能是一个时代的命题,直面它对人类社会带来的巨大改变着实不易。网络给人们造成的困扰是确实存在的,这也是生活和工作被网络提速后的必然结果。在美国,精神科药品的处方量成倍地增长,阿普唑仑似乎成为救命良方,但这并不正常。网络的诞生,技术的革新是伟大的,但我们人类似乎更应该思考,塑造什么样的网络才真正对人类有益。我们有理由期待一个在网络和现实间更为平衡的生活方式,具体说来,就是让你的朋友停止在你面前不停地玩手机。

(作者单位:武汉理工大学外国语学院)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制