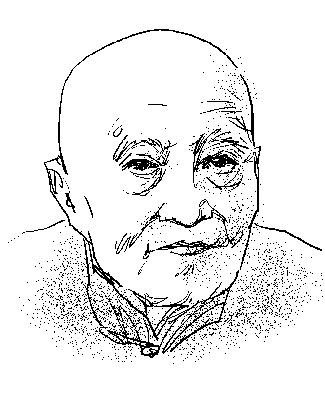

中国科学院、中国工程院院士 师昌绪:

虽然常常对别人说,现在的自己“几乎所有的病都有”,但谈起近十年来的工作感受和国家的发展变化,我还是觉得那么有劲头、有激情,一见到记者朋友就更想多说几句。

我认为,这十年是自己成就最大的十年。过去做事儿,是专业上的分内事儿,想法比较单纯;最近这十年,是可做可不做的事儿,却做了,而且还能起到一些推动作用,所以很有成就感。

过了30年退而不休的生活,对于最近这十年,我还是给了自己一个相当高的评价。

能够促成“大事”,我感到满足

别人会以为,阅尽世事沧桑后,已经很难再有什么能够搅扰我现在恬淡的心境。不过,当与朋友们谈起近些年来我国碳纤维产业的发展,以及自己为之所付出的心血时,我的心情还是很难再平静下来。

众所周知,碳纤维是航空、航天的关键材料,国外对军用碳纤维既不出口,也不转让技术。早在20世纪初,我就主持召开过一系列研讨会,并亲自上书党中央、国务院,将其争取为“863”专项。此后,作为首席顾问,我经常参与项目的活动与决策,并与其他专家一起建立了“随机取样、集中测试、数据公开、优胜劣汰”的机制。这样,大概用了5年多时间,由国家出资1亿元,才使我国碳纤维生产过关,并在企业建立起一条与日本东丽公司相当的T300生产线。

由于各界领导的重视和企业家的热心投资,自从T300基本过关后,我国碳纤维企业的建立犹如雨后春笋,生产能力远远超过用量。于是,2010年5月,我建议召开有120名政府官员、企业家和研究人员参加的中国碳纤维发展战略研讨会。在会上,我提出,为了我国碳纤维企业的生存与水平的提高,必须加强联合,共同前进,否则“前途堪忧”。

2011年初获得国家最高科学技术奖后,我更是忙个不停。让我感到高兴与满足的是,这期间自己又促成了两件“大事”:一是主持的两院“航空发动机与燃气轮机”重大咨询项目被列为国家“十二五”科技重大专项;二是上书温家宝总理,建议将“建立中国新材料体系”列为“十二五”专项得到批复,现在有关部门正在研究过程中。

国家有了发展进步,我感到欣喜

年纪大了,我平时尽量深居简出,不过却从来没有间断过对国计民生问题的关注与思考。这不,聊起近十年来我国在科学技术方面的发展成就,还是能够道来一二的。

我欣喜地发现,近些年来我国在科技投入方面有了显著提高,基础研究领域也有不少新成果涌现。例如,我国公开发表的科技论文数量目前仅次于美国,特别是材料科学、化学、数学和工程这四个学科领域,已经在国际上名列前茅。

科技论文数量的大幅增加,说明我国的科学思想、科技成果多了,科学水平在不断提高。虽然我们在质量上与科技强国还有差距,但是我们一天天在进步,在积攒发展的后劲儿。

对于科技成果转化率低的现状,我认为,这里面有科技体制、知识产权、成果评价等方面的问题。今后一段时期,这将是我们需要致力解决的主要问题,但是在过去的十年里,我们打下了坚实的基础,有了一个良好的开端。

最近,由我担任会长的两院资深院士联谊会正在为我国的芯片产业发展建言献策。我们这些老人一致认为:芯片水平低,质量和速度上不去,先进制造业就无从谈起,国防科技工业也面临危险。如此,中国如何能成为强国呢?今年,我们在北京、上海和深圳召集过三次专家会议,就是讨论“中国的芯片产业如何赶上去和今后如何发展”。

我在芯片方面是外行,不过我可以利用自己的影响组织懂行的专家来讨论,大家一起出主意、想办法,让内行发挥作用。我想,这既是一名科学家的责任,也是因为自己对新事物始终保有敏感直觉和浓厚兴趣,才敢于对并不熟悉的领域提出设想和建议吧。

我年事已高,这恐怕是自己“多管闲事”的最后一个项目了,但是对国家来说,却是一件有决定性意义的大事。(本报记者张蕾采访整理)

(人物素描:郭红松)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制