我的家乡无锡前洲镇,是1949年4月22日傍晚时解放的。那时,我在胶南中学教书,地处锡澄公路的边上,离江阴长江也很近。我是1947年与无锡国专的地下党组织发生联系的,但那时还是外围组织,直到1948年下半年,我才直接与党组织联系。1948年无锡国专毕业后,我就在前洲镇树德小学教书。1949年2月又转到胶南中学教书,这也是组织上派去的。去后不到两个月,4月22日下午,我亲见大批国民党军从锡澄公路上往南撤退,还拉走了我校的几个学生,之后就是公路上一片沉寂。到黄昏天黑时,解放军过江,从锡澄公路上跑步进军,直向无锡。我们在公路边准备了多处茶水,以迎接解放军,为他们指路。4月23日,无锡就解放了。我即于23日早晨,徒步走向无锡,找到了组织,当时就决定参加解放军,在苏南行署工作。这年8月,又到无锡市第一女中工作,这时我还是部队编制,还未脱离军籍。

记得无锡解放后,当年下半年我的家乡就开始土地改革,我们的村子小,只有40多户人家,村子又贫穷,村名“冯巷”,别人就说是“穷巷”,全村没有富农,生活最好的也只是中农,所以土改完成得较快。1950年上半年,我回到家中,家里人就告诉我,村里的土改已完成,我与我母亲是一户,两个人(当时我还未结婚),我分到一亩八分多土地,一间房,我母亲与我一样,合起来是二间房,三亩多土地。那时我虽已在无锡女中工作,但还未脱军装,我是穿着军装回去的。当时土改虽已完成,土地证还未发下来,我匆匆又回到无锡,之后我再也未过问土改的事,到1954年8月,我就调到北京中国人民大学了。

因为我出身很穷,又在家种了十多年地,而且每到秋天总要饿肚子,吃南瓜、金花菜等充饥,加上土改又分到了地和房子,因为中农和中农以上的人家,是不能分土地和房子的,只有下中农、贫雇农才能分到土地和房子。所以我从来没有想到我的家庭成分和个人成分会有什么问题,也没有到家里去看过土地证。想不到1966年“文化大革命”中,我第一个被批斗,开始还只说我是“反动学术权威”、“中宣部阎王殿的黑干将”、“刘少奇、周扬”等的“黑线人物”等等,想不到有一次造反派的代表人物来找我,拿来一件草拟好的“文件”,要我签字。“文件”的内容说我的成分是“商人”,当时我立刻意识到要我承认是商人,是为了要把我打入资产阶级的行列,这样他们就可以更残酷地打击批斗我,给我定“罪”。我非常愤怒,就质问对方:你们有权改变土改时给我定的成分吗?再说我哪一天做过商人,你们拿出事实来。我告诉他,土改时我分得一亩多土地和一间房子,这该是什么成分!我坚决拒绝在他们捏造的“文件”上签名,他们被我反驳得无言回答,只好空手回去。

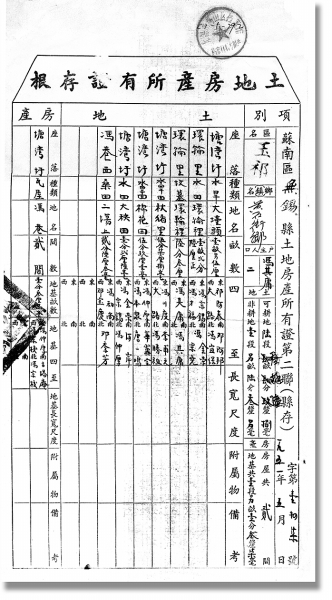

但是,这时我还只是听说土改时我分得了土地和房子,却一直未见到土地证。最近,家乡为我成立学术馆,要陈列我的家庭历史,我问我的侄子当年的土地证是否还在,他说土地证早已经过运动找不到了,何况那时他还是小孩,他的母亲又在“文革”中遇难,所以连他也未能见到土地证。我即将土改时我分得土地和房屋的事告诉他,嘱咐他到当地的土地局去查档案。果然他从档案局查到了我分得土地的档案(见左图),档案上明确记着我是户主,我与母亲一户共二人,每人分得一亩多土地和一间房屋,连分得的土地的地名都写得清清楚楚,如“大墐头”、“环轮里”、“大秧田”、“秋猪里”、“棉花田”等等,别看土地的名称很多,但每块土地的面积都很小,所以连我母亲分得的加在一起,也只有三亩多地。而且这些地,我都很熟悉,至今还记得我童年和青少年时期在那些地里干活的情景。如“棉花田”,实际上并不种棉花而是种的桑树,所以我家春秋两季养蚕,都要在这块地里采桑叶;如“大秧田”,是靠我家后门河边的一块田,是年年用来育秧的,等到秧苗育成后,都要在这块地里拔秧,然后插到大田里去。

看到了这张土地证的存档,使我想到了童年和青少年时期的艰难和辛酸,更想不到“文革”中我本人遭大劫大难外,红卫兵们竟会跑到我的老家去向诚朴的农民、我的家人施行威胁和恫吓,竟至造成惨剧。

一场“史无前例”的“文化大革命”,给国家和人民带来的灾难是无法统计的,也真是中国历史上“史无前例”的,它的破坏性也是说不尽的,尤其是对人的心灵和社会道德的破坏,绝不是短时间能够修复的。今天,我们的经济发展了,科学发展了,“神九”上天了,但是千万不能无视“文革”造成的国民心理素质的跌落,社会道德的跌落。我的忧虑,并不只是我个人的,我不过是千千万万怀此忧虑的人中的一个,我要呼吁,赶快医治我们的社会病态!从速提倡、恢复我们的社会传统美德!“文化大革命”的灾难永远不能忘记,“文化大革命”的历史,也永远要载入史册,不能让它模糊过去,要永远让它成为我们的历史鉴戒!

2012年7月7日夜12时

(作者为著名红学家、文史家、古文化学家)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇