引子

浦江之变

入夜的陆家嘴,别有一番韵味。和着月色虫鸣,大草坪上音乐奏响了。这是7月29日上海夏季音乐节的首场演出。曼妙的交响乐,把人们带入浪漫的“仲夏夜之梦”。

绿地四围,高楼林立。白天,这里是上海节奏最快、经济最具活力的地方,集聚了海内外600多家金融机构,去年,每幢楼带来的税收平均超过6亿元!

江风习习。不远处,外滩海关大楼的整点钟声准时鸣响。黄浦江畔,世博园区的后续开发正在全面推进。还有隔江相望的中华艺术馆和当代艺术博物馆,火热建设中的央企总部,“世博轴”精心改建而成的商业街区……

告别以“城市”为主题的上海世博会,浦江两岸正迎来一轮新的发展机遇。紧邻世博园区的浦东江畔,2.8平方公里的前滩将成为陆家嘴的“2.0版”,吸引为金融中心提供服务的跨国企业地区总部;浦江西岸,徐汇滨江绿化带建设一期已完成,正在打造8.4公里长的“西岸文化走廊”;在杨浦,国内外的集团总部、研发中心接踵而至;在虹口,国际邮轮码头默默昭示着“邮轮经济”的到来——

文化的、经济的,传统的、现代的,本土的、世界的,从昔日码头、工厂星罗棋布,到现代服务业要素向滨江地区集聚;从烟囱林立的工业浦江,到游人徜徉的生态浦江……浦江之变,是“城市,让生活更美好”的生动实践,是上海近年来创新转型的最好注脚。

“一个重工业、高污染的岸线开发时代正逐步退出历史舞台,随着浦东开发开放、世博会成功举办,黄浦江已不是上海城市的‘边际线’,而是上海的‘中心线’,成为城市转型发展的重要一环。”中科院院士、同济大学建筑学系教授郑时龄说。

开埠160多年,改革开放30多年,进入新的世纪10多年,见证无数巨变的黄浦江正孕育着新的跨越。

转型

坚定转,科学转

浦江在变。上海在变。

变化之中必然有取舍,有进退。

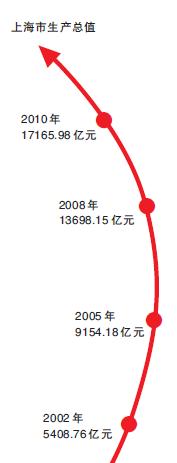

去年上海GDP增速仅为8.2%,在全国排名倒数第二。今年上半年,上海GDP增速再陪末座,同比增长7.2%。

与此同时,每平方公里工业土地上,2005年产出49亿元;2011年,同样的土地,“抠”出60多亿元。2011年,上海以占全国0.07%的土地、1.7%的固定资产投资,贡献了全国逾7%的财政收入;地方财政收入增长20%,城乡居民家庭收入扣除物价因素后高于经济增幅。增长的质量和效益在提高。

在上海市统计局总经济师严军看来,快慢之间,既有外部环境更加复杂严峻的影响,也是上海率先转型、主动调整的结果。

历经30余年快速发展,经济总量以1.9万亿元居世界大城市第11位的上海,在率先发展中,也最先遇到资源环境瓶颈、体制机制障碍、社会矛盾凸显等一系列难题。建立在大投资、大出口基础上的增长模式难以为继。

面对深刻变化的世情国情,审视自身发展阶段,上海坚定选择:“减少对投资拉动、房地产业、重化工业、加工型劳动密集产业的依赖,绝不能以牺牲环境和资源为代价,绝不能以积累社会矛盾为代价,绝不能以增加历史欠账为代价,求得一时的快速增长。”

上海深知,增长并不难,难在抵御诱惑,不怕“脸上无光”,只要有质量、可持续的增长。

比如,只要在航运条件很好的崇明实施重化工业和城市化的高强度开发,几千万吨钢铁和几千万吨石化工业不难形成,但付出的生态环境代价将是难以弥补的。如今,这个世界最大的河口冲积岛,决心守住“家底”,建设“现代化生态岛”,走出一条生态保护、产业转型和民生改善相得益彰的科学发展之路。

国际金融危机阴霾最重的2009年,上海月度经济增速曾降至负数,但上海依然主动淘汰、转移产值近600亿元的产业。

科学发展,需要的不仅是“壮士断腕”的勇气,还有善做“加减乘除”法的智慧和胆识。

2010年,上海世博会还在举办之时,一场关于发展路径的谋划同步推进。世博会闭幕后第八天,上海市委九届十三次全会召开,“创新驱动、转型发展”的思路确立:不受旧有路径束缚,在深化结构中促转型;不为任何风险所惧,在改革创新中促转型;不为任何干扰所惑,在扩大开放中促转型;着力促进人的全面发展,在改善民生中促转型。

转型,成为这座城市的主题。

2011年,上海第三产业发展快于第二产业,第三产业增加值占全市生产总值的比重达到57.9%;房地产业增加值占全市生产总值的比重从2006年的7.3%下降到5.3%;先进制造业增速快于一般工业;一般贸易增速快于加工贸易,服务贸易增速快于货物贸易。

2011年,落户跨国公司地区总部、研发中心、投资性公司累计达到927家;上海金融市场交易总额逾400万亿元;上海港集装箱吞吐量再创3174万标准箱的世界纪录……国际经济、金融、贸易、航运“四个中心”建设框架基本形成。

上海的转型发展,只是开了个头。“转方式先要转精神。”中共中央政治局委员、上海市委书记俞振声说,“推进转型发展不是在公园里散步、在沙滩上晒太阳。要痛下决心,把创新驱动真正落到实处,坚定不移地推动科学发展。”

创新

激活力,促转型

上海从来都是一座敢为人先的城市。

从中国共产党的诞生,到浦东开发开放,从大力推进“四个中心”建设,到“率先转变经济增长方式,率先提高自主创新能力,率先推进改革开放,率先构建社会主义和谐社会”,“红色摇篮”与“改革开放前沿”的深度交融,使得上海秉持着务实、求新的城市品格。

“以改革创新推动转型发展”,党的十六大以来,上海交出了一份出色的创新转型答卷。

今年1月1日起,上海交通运输业和部分现代服务业开展“营改增”试点。上海市委副秘书长、市委研究室主任王战说,从产业结构而言,上海“四个中心”建设的实质,就是要建设先进的现代服务业。现代服务业该如何发展?税制是最大障碍。

今年4月底,有关部门调研显示,上海“营改增”试点成效初显。试点的逾12万户服务业企业普遍反映,税制改革消除了重复纳税,提高了企业的专业化水平和竞争力。这一重大税制改革,正为现代服务经济注入强劲动力。

创新,需要重点领域和关键环节的制度突破、理念突破和思路突破。创新,更离不开创造有利于创新的环境。

“思想要解放一点,胆子要大一点,步子要快一点!”这是20年前邓小平同志视察上海时的讲话。时至今日,改革,依然是上海的活力所系。

从政府开刀,加快推进政府职能转变和管理创新,上海立志成为全国行政效率最高、透明度最高和行政收费最少的城市。2008年以来,上海调整清理行政审批事项952项,取消和停征行政事业性收费300多项。

作为上海“四个中心”建设的核心功能区,浦东新区在上海发展战略中的地位举足轻重。上海市政协副主席、浦东新区区长姜樑说:“浦东要努力将迪士尼、后世博、临港等重点区域建设成为上海未来发展的亮点,提高能够代表国家参与国际竞争的能力,同时通过推进浦东综合配套改革不断对接国际规则,做好改革开放排头兵。”

“如果中国能诞生乔布斯式的人物,最可能出现在张江。”张江高科技园区管委会常务副主任丁磊自信地说。几天前,这座国内最具实力的高科技园区刚刚迎来20岁生日。

数据显示,2011年,张江高科技园区实现经营总收入1889亿元,较1999年增长54倍,工业总产值555亿元,增长18倍,企业总数增长29倍。张江,已成为上海自主创新的重要平台和载体。目前,园区正进一步加快股权激励、人才特区、科技金融、财税支持、园区管理五方面的先行先试。

今年5月,上海市第十次党代会上,再一次突出了“创新”在“转型”中的作用——要使“社会创新能力明显增强,全社会研发经费支出相当于全市生产总值的比例达到3.3%左右”。而过去5年,上海这一比例为2.9%。

“3.3%的目标,表明了上海充分发挥科技创新的引领作用,建设更具活力的创新型城市的决心。”上海市科技党委书记陈克宏说。

依靠制度创新、科技创新和管理创新,以创新驱动发展,在发展中加快转型,在转型中提升发展质量和效益。这是上海在新起点上实现新发展、形成新优势的战略要求和关键路径。

发展

为了人,依靠人

创新转型,关键在人。

2011年,上海人才贡献率为36.7%,居全国之首。尽管如此,上海市委、市政府领导仍然在不同场合表达忧虑:“上海转型最难的是人才和开放。”

人才兴,则城市兴。培养、集聚和用好人才是创新转型的关键所在,对人才的重视已成为上海各级各部门领导和企业管理者的共识。

2008年1月以来,上海从海外引进的人才31713人,留学人才在沪创办企业4300余家,注册资本超过5.7亿美元。

一组数据令中国商飞公司董事长、党委书记金壮龙欣喜不已:大飞机项目的科技人员中,近90%是35岁以下青年科技人才,20个科研创新团队都由“70后”担当主力,百余项国家专利都由青年科技人才领衔申报,“青年人才已经成为大型客机项目研制的主力军和骨干力量”。

今年8月,首届上海国际英才创新创业活动周将在奉贤举办,一批新的育才、引才、用才政策将借此发布。“以更宽广的胸怀和更好的环境引才用才,使上海成为人才辈出、人尽其才的乐土。”步入新的历史时期,上海旗帜鲜明地亮出对人才的渴求。

以人为本,对人的关注和重视,始终贯穿上海的转型探索。

“坚持创新驱动,就要把促进人的全面发展作为加强社会建设的根本目的。这是马克思主义本原要义,是社会主义本质要求,也是科学发展观核心所在。”俞正声强调。更好地将发展成果惠及群众,也成为上海建设现代化国际大都市的出发点和归宿点。

旧区改造紧锣密鼓,民生改善扎实推进:“十一五”期间,上海中心城区共改造成片二级旧里以下房屋343万平方米,完成综合整治、成套改造及“平改坡”等旧住房综合改造约9800万平方米;2007年至2011年间,累计开工建设和筹措各类保障房约5500万平方米,廉租住房、公共租赁住房、共有产权保障房、动迁安置房“四位一体”的住房保障体系基本形成。

针对看病贵、养老难、教育不均衡等群众反映强烈的问题,上海也在迎难而上:实现了三级医院建设在郊区县的全覆盖,到2020年,全市每户家庭有望配一名家庭医生;以社区文化活动中心为重点的公共文化设施网络覆盖城乡,“15分钟公共文化服务圈”基本建成;来沪从业人员同住子女可享受免费义务教育,教育经费投入今年将达到700亿元,继续聚焦教育优质均衡发展;2005年以来,每年新增1万张养老床位,“十二五”期末,养老床位将达12.5万张……

“创新驱动、转型发展的道路,充满各种风险挑战,是上海必须面对的又一个历史性考验。”上海市委副书记、市长韩正说。如今,上海已基本建成枢纽型、功能性、网络化基础设施,城市功能日臻完善,市民生活明显改善,一个环境优美、经济繁荣、社会和谐的国际大都市蓝图正铺展在世人面前。

结语

塑造“全球城市”

一座城市的魅力,不在于规模大小,而在于气度和精神,在于她对自身的理解和定位。建设社会主义现代化国际大都市,这是上海对自身的期许。

“说是‘大上海’,其实在国内四大直辖市中面积最小,含崇明岛在内,连北京的一半都不到。”上海市社科院常务副院长左学金说。上海所拥有的,是开放、包容的心态,海纳百川的胸怀。

什么样的城市称得上“国际大都市”?“将来上海对国家的贡献,不在于创造多少GDP,而在于能否具备全球资源的配置能力。换言之,上海应该从‘经济中心’转型为‘全球城市’。”上海市委常委、副市长屠光绍这样解读。

今天的上海,“四个中心”全球资源配置能力已经初步形成:国际经济中心地位全面提升,跨国公司地区总部进一步集聚;国际金融中心资源配置功能进一步增强,主要金融市场成交额保持世界前列,基本确立全球性人民币产品创新、交易、定价和清算的中心地位;国际贸易中心地位和贸易便利化水平进一步提升,服务贸易加快发展;国际航运中心功能更加完备,现代航运服务体系更加完善。

建设“四个中心”,实现“四个率先”,上海的发展既承载着国家使命,也离不开长三角以及整个中国广阔腹地的支撑。上海深知,只有站在全国大局的高度谋划转型,才能再造新优势。在服务全国中发展自己、在实施国家战略中发展自己,在世界视野中发展自己,这是上海必须长期坚持的方针。

“如果上海转型成功,将改变整个东亚的格局。”2006年,新加坡内阁资政李光耀造访上海时,留下如此论断。

创新驱动,转型发展,以人为本,着眼长远。面向未来的上海,还有很多精彩乐章留待我们去谱写。

(本报记者 曹继军 颜维琦)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制