周汝昌先生走了。

十五年前,我与一家出版社的朋友准备编辑一套“名家百味”丛书,计划选编现当代有影响作家的作品,因和周汝昌先生的女儿周丽苓同在一个单位工作,有联系上的方便条件,就向出版社推荐了周先生。

记得那是1997年秋天,我去红庙附近他的住所拜访。进门后我怀着忐忑的心情向周先生转述了出版社的约稿意见。那时他身体还很硬朗,只是听力已经不行了,尽管我把说话的声音放得很大,可他还是没听见半个字。二女儿周伦苓通过他们之间特有传递信息的方式将我说的意思告诉了他。周先生询问了出版社有关情况后欣然应允,并让老伴为我倒茶。我一颗悬着的心终于放了下来。

没过多久,周先生在女儿周伦苓协助下将自己多年的短篇作品集成一辑,名为《胭脂米传奇》。胭脂米传奇本是周先生一篇散文的名字,作品讲的是《红楼梦》中胭脂米的来历,据周先生考证,康熙在中南海丰泽园曾种植过胭脂米。毛泽东同志在丰泽园读周先生的《红楼新证》时发现了这一细节,于是就让农业部和河北省委派人寻找此米,以便推广种植。后来,河北省委的有关人员终于找到了胭脂米,并把种植的收获送给毛主席,因胭脂米珍稀味美,主席又作为礼品送给了来访的日本首相田中角荣。

书出版后,我带着样书再次拜访周先生,他随手拿过一本,翻看后说也送你一本算是答谢吧。题签时他的字写得如核桃般大小,而且也有些歪斜,这和目力已坏有着直接的关系。

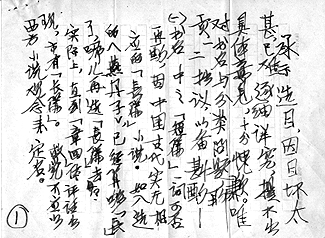

1997年底,我和朋友计划编辑一套中国古典小说集。篇目选好后,我请周先生审阅,篇目寄送后约10天就收到了他的复信。

周先生在信中说:“承示选目,因目坏太甚,已难逐细详究,提不出具体意见,十分愧歉,唯对书名与分类贡献一二拙议,以备斟酌。”周先生对我草拟的书名《中国古典短篇小说大典》提出了两点意见。一是“书名中‘短篇’一词可否再酌?因为中国古代实无相应的‘长篇’小说,如入选的《燕丹子》,已经算够‘长’了,哪儿再选‘长篇’去?实际上,直到章回体平话出现,才有‘长篇’,故觉不应以西方观念来定名。”二是他对使用“大典”一词也有看法,认为不妥:“不如酌改,可免时下张皇喧夸之弊习。”周先生从学术和求实的角度对书名提出了自己的意见。他在“目坏太甚”的情况,不仅详细审阅了选目,而且还提出了长达6页纸的意见,可见大师治学严谨和谦虚谨慎的胸怀。

后来,我策划了《中国古典小说卷中诗词鉴赏》一书,周汝昌先生用《诗词韵语在小说中的意义》作为代序,为书增色不少。

1999年华文出版社计划出版“东方赤子·大家”丛书,由当时的统战部副部长刘延东同志任编委会主任。周先生是大家,入选一卷是当然,因此又向他约稿,周先生将自己的作品分为自述自传、学术著作、散文随笔三部分。书出版后,他让女儿送我一册,与上次赠书不同的是题签字迹工整,确有书法家风范。

我与周汝昌先生因书结缘,受益匪浅。虽然我们只谋面两次,也“未尝衔杯酒,接殷勤之余欢”,更无送礼之习,但他“该出手时就出手”,热情扶掖后学,使我难以忘怀。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇