温家宝总理3月5日在十一届全国人大五次会议上作政府工作报告时提出

●年底前实现新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险制度全覆盖

●扩大各项社会保险覆盖面

●增加企业退休人员基本养老金

●加强城乡低保和社会救助工作,加快发展社会福利事业和慈善事业

●加强各项社会保障制度衔接

●多渠道增加社会保障基金,加强社会保险基金、社会保障基金投资监管,实现保值增值

●加强社保服务能力建设

●加快全国统一的社会保障卡发放 据新华社

3月3日,光明网公布的“网民最关心的今年两会议题”大型网络问卷调查结果显示,在21类热点话题中,“社会保障”以7.25%的比例位居前列。

作为社会和谐的“稳定器”、经济发展的“推进器”,社会保障关系到千家万户的切身利益,其重要性显而易见。采访两会,时时处处能听到代表委员们关于社会保障话题的讨论,感受到他们对于社会保障体系建设的关注与期望。

完善社会保障是民心所向

“如今在我们村,青壮年没了后顾之忧,安心奋斗脱贫致富;老人吃了‘定心丸’,不再发愁成为儿女的‘包袱’。”贵州省平坝县高峰镇麻郎村党支部书记刘乔英代表说:“这是因为有了新农合和养老金!”河南通许县乡村医生马文芳代表感慨道:“我们乡的农民,现在每年只交10元,如果看病花1000多元,就能报700多元,在乡级医院看病能报销75%,在县级医院能报销60%。”

刘乔英、马文芳两位基层代表的感受,在全国人大常委会委员、中国人民大学教授郑功成代表眼里,只是近年来我国社会保障事业稳步发展的一个缩影。从《社会保险法》的通过,到新农保的顺利试点和迅速扩大,再到城镇职工养老保险跨地区转移接续办法的探索……悉数近年来的成绩,郑功成认为,我国社会保障体系建设在“十一五”时期进入了快车道,在“十二五”期间必定取得更大突破。

在去年近三个月的调研里,郑功成先后走访了湖南湘西、贵州黔西南以及北京郊区等地。“社会保障正在普惠全民,作为劳动保障问题的研究者,我感到很欣慰。”郑功成说。

来自甘肃的全国人大代表、西北民族大学博士生导师于洪志多年来一直关注生活困难群体的生活保障问题。“走进社会福利院、村镇卫生所,你会深刻感受到各级政府为这一群体的基本生活保障所付出的努力。”

在采访中,代表委员们把社会保障体系形象地概括为让百姓“站着有活干、病倒有药吃、老有所养、少有所教”。他们说,社会保障是国家抵御公民社会风险和实现公民安全的制度体系,是改善民生和拉动消费,实现社会管理和社会建设的基本环节。

有肯定更有期待

下面是一组社会保障方面的“利好”消息:

2012年,全国统一的社保卡将大面积发放,一系列的改革将由此拉开大幕;

2012年,北京市22万名市属机关事业单位工作人员都将全部纳入医疗保险体系;

2012年,8个已经开展的病种保障将于年底前全面实施,三分之一左右的统筹地区保障病种将扩大到20个左右……

在肯定这些举措的同时,代表委员们表达了对社会保障的更多期待。

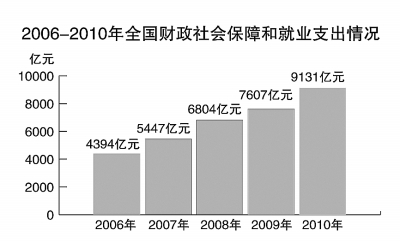

中国经济体制改革研究会会长宋晓梧委员说,实际上,中国近10年来的财政增速年均高达19.9%,远高于GDP增速。仅2010年新增的财政收入就相当于全国养老基金的77%,这更加表明了国家完全有完善社保体系的财力,国家应该继续增加这方面的投入。

辽宁大学法学院教授石英代表认为,我国社会保障的总体水平、实际覆盖率仍然不高,保障总量还很有限,群体间待遇差距还比较明显。“社会保障政策在一定程度上还存在覆盖不到位、人群待遇差距大的问题。”石英说,“要加强配套的法律体系、政策体系和服务体系制度建设,妥善处理好公平与效率、政府与市场、权利与义务等重大关系,实现社会保障与劳动就业、收入分配、公共财政、人口政策的良性互动。”

山东日照市委书记杨军代表说,目前我国社会保障制度在地区之间和不同群体之间还存在很大差距。随着国家财力的增长,社会保障体系建设要注重覆盖面扩大,更要注重公平。

完善体系是关键

3月4日,在全国政协大会提案组,记者看到,致公党中央向大会提交了《关于建立我国养老服务多元化供给体系的提案》;农工党中央提出了《关于加快“因病托老”服务体系建设的建议》;民盟中央也围绕“加速推进社会保障体系建设”提出了建议。窥一斑见全豹,这些建议、议案的背后,凝聚着代表委员们对社会保障问题的高度关注,承载着会内会外、举国上下对社会保障事业深入发展的殷殷期许。

东北财经大学党委书记艾洪德代表说,做好社会保障工作关键还是要在完善体系上下工夫。他认为,在收入分配方面,要不断深化改革,逐步提高居民收入在国民收入分配中的比重,提高劳动者报酬在初次分配中的比重,切实减轻困难群众在教育、医疗、住房等方面的负担;在医疗卫生方面,积极推动各项基本医疗保险制度的完善与衔接,提高新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险的财政补助标准和报销水平;在养老保障方面,逐步实现新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险制度的全覆盖,进一步完善社会救助体系。在保障房建设方面,进行合理规划,继续加大资金投入,保证保障房建设的数量和质量。

郑功成代表认为,在新的发展阶段,一是应继续加大公共投入并带动市场资源,促使社会保障体系成为对国民财富分配格局有重大影响的制度性工具。当前社会保障占GDP之比为7%左右,应持续提升,争取到“十二五”末达到10%以上。只有持续扩大社会保障投入,才能持续提高保障水平。二是通过制度建设,促进社会保障更加“普惠”更加“公平”,缩小不同群体之间的社会保障待遇差距。三是加强社会保障管理体制机制创新,对分散资源进行整合,建立集中统一的基层社会保障服务网络、培育社会组织承担相关服务等。四是提升经办能力。目前伴随着医疗保险与养老保险全覆盖,13亿人口的社会保障需要一个强有力的经办机制,包括扩大经办人员编制、保障经办经费、推进信息化建设、强化监察机制等。

许多代表委员提出,构建社会保障公共服务体系,与国家经济社会发展规划、人口结构调整变化息息相关,要从长计议,当前要着力做好资金筹集、管理和待遇、支付等环节的工作,真正构建城乡一体化的社会保障体系。

(本报记者 李志伟 甄 澄 杨 亮)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制