南太行山,河南辉县、林州与山西陵川的交界处,有一个小平原,叫侯兆川。

“一过十八盘,来到侯兆川。南有花石岭,北有紫荆山,东有莲花不生藕,西有三湖不行舟。”

侯兆川是山区的好地方。河南省辉县市南村镇中心学校就在侯兆川。

2011年9月底,淅淅沥沥的秋雨中,我们来到南村镇中心学校采访。

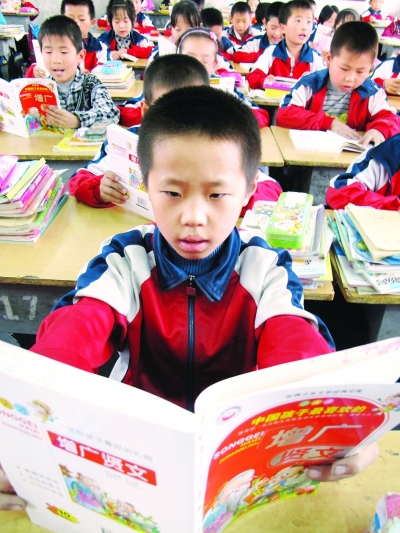

南村镇中心学校是九年制学校,122名教职工,2000多名学生。布局、建筑与城里的学校差不多,但空气中弥漫的味道却是山乡的。有用了几十年的柜子、条几,也有新式的白板、“家校”;有临近退休的民办教师,也有刚刚补充上来的特岗教师、支教老师。山里孩子发育晚,个头比城里孩子小,但眼睛清澈、面色红光、笑容灿烂,没见到一个胖墩儿,戴眼镜的也很少。

一座塑像与一所小学

南村镇中心学校有小学部和初中部。小学部有自己的校名——曹红东小学。

学校的每一位老师、学生都会记住两个人:曹红东、曹俊生。

曹红东生前是新乡市英语教研室的教研员,他的儿子曹俊生是加拿大华侨。曹红东去世后,曹俊生遵照父亲的遗愿捐资300万元办学,辉县市投入相应配套资金。于是,有了曹红东小学。学校建成后,曹俊生还每年拿出10万元,专门给新生做校服。

教学楼前,竖立着“曹红东先生”雕像;科技楼里,有一个“曹红东先生纪念馆”。

每到清明节,师生们都会在雕像前举行祭拜活动。因为纪念曹红东先生,生发出南村镇中心学校的“感恩教育”,感恩帮助过自己的人,感恩值得尊敬的人,感恩社会,感恩生活。爱于心,践于行。学校有贯穿全学年的系列感恩活动,有“尊老班”、“爱幼班”等不同班号。

一位参观曹红东小学的人感慨:区区300万元,在巨商大贾那里不足挂齿,还不够赞助一台晚会、追捧一个明星的数字,但用在山村小学,竟然能产生这么大的效应。曹红东是幸福的,一代一代的孩子记住了他,他在天国听到的是琅琅读书声。

一顿饭与一种生活

当上午最后一节课的下课铃响起,五六年级的孩子拿着饭盒奔向伙房。

伙房不是餐厅。这里没有足够的空间。手拿馒头,就着烩菜,孩子们三五成群,蹲在地上,边聊边吃。热腾腾的饭菜,暖融融的气氛。

低年级的孩子在教室里等着。稍大的几个孩子拎着空水桶去盛饭,老师帮着把装满饭菜的水桶拎到教室。

孩子们听着自己的名字,走上前去,双手递上饭盒。“班主任妈妈”坐在小凳子上,一勺一勺舀上饭菜,再递过去。

课桌成了饭桌,教室旋即热闹起来。

吃过饭,排着队,拿着家当,孩子们在水池边清洗起来。高年级的学生监督员在旁边提醒低年级的小朋友:要洗得干净,但不能耍水。

有“两免一补”的政策,有“教师妈妈”,家长不再为孩子的食宿问题担忧。

“每天的饭菜都不重样,能保证一周两个鸡蛋。放心,这里的面里没加增白剂、肉里没有瘦肉精,都是绿色产品。”伙房的师傅介绍,县教育局专门成立了后勤集团,统一给学校配送食品,县城里的学生和山里的学生,三餐是一样的。

也有父母自费为孩子订了牛奶。

南村镇中心学校2000多名学生,大多数是寄宿的。

“寄宿学校需要大量的生活老师,要照顾孩子们的日常生活,这是最累的。因为缺生活老师,大部分任课老师也住校。”校长郎德鑫说,“我到沿海地区学习,人家学校的清洁有专门的物业来做,光物业费就上百万元,这我们学不来。我们的孩子要自己照顾自己,叠被子、打扫宿舍、教室卫生,他们都是‘小管家’。”

对山里的老师和学生来说,学校,不仅仅是学习的地方,更是共同的家;教育,就意味着生活。

一堂课与一桩心事

下午,我们听了四年级二班的一堂语文课。

多媒体教室,窗明几净。

教师叫陈劭楷,毕业于信阳师范学院。作为一名特岗教师,已经在这里工作一年了。学音乐舞蹈专业的他,在这里教起了语文。

“同学们称我是舞蹈里语文学得好的,语文中舞蹈跳得好的。”小陈老师很风趣,小时候,坐在父亲的自行车上,他一次次来到这里——这是父亲工作的地方。

这里的教职工基本上都是当地人,而且或多或少与学校有着某种因缘。郎德鑫就是这所学校的毕业生,他说,当地教师留得住。

这一课上的是《满山的灯笼火把》。电子课件做得到位,师生互动热烈,严格的普通话教学。朗读课文中,老师指出了学生两处发音不准,学生也挑了老师一处发音不准,都是前后舌音用错了。

课上得很成功。我们向郎校长祝贺,但校长情绪不高,后来更是显得心事重重。在我们的追问下,他说:“平常,我们在多媒体教室上课,都是全班50多个同学一块去的,这次要留出旁听的位子,怕太挤,只来了40个同学。”

“那就专门在这个教室给那10多个孩子补补课。”旁边的老师安慰校长。

“再怎么补救,对他们可能也是伤害。他们会觉得去的是好学生,不去,就不是好学生。”郎德鑫依然很遗憾。

因为听课而可能伤害到10多个孩子,我们也担忧起来。

秋雨中,一位为学生费尽心思的校长。

一枚徽章与一种责任

在南村镇中心学校,我们见到的教师,胸前都戴着一枚长方形的徽章,上面有四个字:“辉县教育”。

这本是辉县教育局机关工作人员统一佩戴的徽章,但南村镇中心学校也给每位老师都定制一枚这样的徽章。郎德鑫说,戴上这枚徽章,感觉就是不一样。是角色自觉,也是角色自信。胸前戴着“辉县教育”,就要学为人师,行为世范。

山乡寄宿学校,教师白天当老师,晚上做保姆,学识言行时时处处影响着学生,工作量比城里老师大,责任也重。班上有多少个学生住校,班主任腰上就别着多少颗“手雷”,一个也不能炸。

张丹丹老师去年毕业于周口师范学院中文系,现在是一年级的班主任。当我们问起班主任的压力时,她说:“晚上睡不了安稳觉。不过,白天学生喜欢听我的课,晚上喜欢和我一起做游戏,我很开心。”

郎德鑫告诉我们,作为校长,他抓得最紧的两件事,一是安全,二是德育。学校安全必须万无一失,一定得办一所让人安心的学校。在南村镇中心学校,学生有传统文化教育,从一年级读《弟子规》,到高年级读《增广贤文》。教师有师德建设,坚持开展“日有善念,月有善行”活动。

在山区,办一所让人安心的学校,真的不容易。

一群人与一片希望

傍晚,雨停了。

绳子是低年级小朋友的随身物。过道上,小男孩有自己的绝活,不经意地就来一个“打马车轮”。

操场上的乒乓球台是大男孩的舞台。网架有些破损,就用砖头撑着。一人两球,你来我挡。天色已暗,兴致不减。

对住校生而言,教室是他们更多的依赖。白天,上课;晚间,看电视,做游戏。

在一年级三班,擦黑板,也成了一种游戏。两个小男孩拿起黑板擦,蹦跳着擦起来。

“可以说说你们的名字吗?”

七嘴八舌,听不清楚。

“那就写写吧。”

马夏雨、崔煜晨、宋云飞、和梦歌、郭俊伟、郎英英、贾小东……

“喜欢学校吗?”

“喜欢。”

“为什么呀?”

“有好朋友。”

“可以算题,做游戏,想不出来了……”只剩下欢快的笑声。

校门口二层楼的舞蹈室,七八位年轻老师正在做瑜伽。

“有了年轻人,学校的气氛就不一样了。音乐、绘画、舞蹈课慢慢就开起来了,文艺表演也有模有样了。”“值日领导”白志勇老师说起来喜形于色。

九点钟,孩子们睡了。

山夜空寂。秋虫啼鸣中,郎德鑫校长陪我们聊天,说他的学校。

学校有3万多册图书,但图书馆不够大,学生不能在那里看书;学生宿舍没有暖气,冬天马上来了,孩子们又要受冻;明年又有6位老教师退休,不知能招来几个新教师;新课程,还停留在简单的移植……“不管怎样,校长,就是要解决问题的。这几年,我们已解决了许多问题。明后年,我们也一定能解决许多问题。”

“山乡教育,是让孩子们走出去还是让他们留下来?”这是我们问的最后一个问题。

郎德鑫校长回答:“走出大山很好,留下来建设新农村也很好。关键是把孩子培养成才。孩子成才,就有希望!”

(本报记者 李春林 靳晓燕)

缩小

缩小 全文复制

全文复制