他轻轻地拍了拍她的膝盖,说:“你少说点,让年轻人多说说。”

她轻轻地拍了拍他的膝盖,说:“今天中午吃你们绍兴的梅干菜肉面,好不好?”

他叫裘沙,81岁;她叫王伟君,79岁。

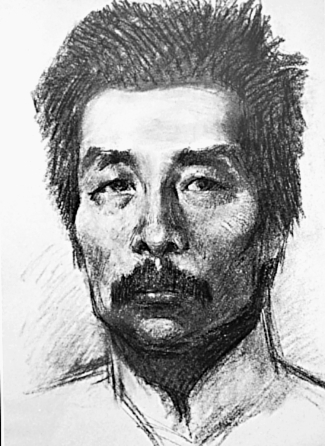

“头发如刺猬,形容消瘦”,“相貌平平,谈吐木讷”,这分别是电影评论家钟惦棐和鲁迅研究学者王得后眼里的裘沙。

“一个今天看来也不乏‘天真纯情’的少女”,“虽已年过半百,依然是那么苗条、秀丽”,这分别是华中科技大学教授王乾坤和著名记者郭梅尼曾经对王伟君的评价。

岁月无情,爬上了他们的面庞。但,“神”还在。裘沙依然慎言,须发还在张扬着他的个性;王伟君好笑,喜欢发表意见,天真写在脸上。

他们温和,平静,有着恬然的神色。行动迟缓了一点,记忆差了一点,住宿环境苦了一点,没关系,内心还有浪花在不时地翻涌。

鲁迅!

这个人,一路上伴着他们走到如今,也是他们大半辈子人生的主题。

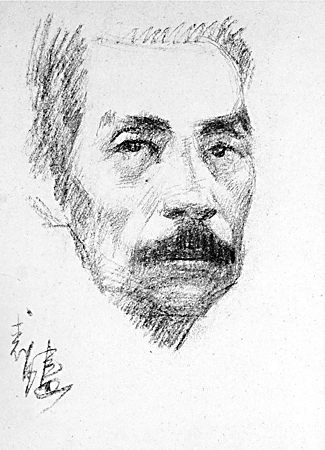

墙上挂着他们合作画就的鲁迅肖像,有的在微笑,神秘莫测;有的在思索,无边无际;有的在怒视,铮铮铁骨……

书柜里几乎没有空地儿,而且大多跟鲁迅有关,整套的《鲁迅全集》就有7个不同的版本,上边都有批注的痕迹。

桌子上也是鲁迅的“天下”,石膏像,铜像。有一个看来像是外族的工艺品,算是“另类”。一问,是大翻译家杨宪益生前赠送的礼物。当初,他们要出鲁迅的画本,冒昧地上门邀请杨老先生把说明文字翻译成英文。杨先生不顾身在病榻,一口应允,还顺带搭上礼品以示情谊——拐个弯,又跟鲁迅联系上了。

鲁迅,俨然成为他们这个家庭的一份子。

他们,至今活在鲁迅的世界里。

“你们依附于鲁迅身上,鲁迅也依附于你们身上。”戏剧家黄宗江的评点,哲理味十足。

他们属于“闪婚”,鲁迅是远远的“媒人”

黄胄把两个年轻人请到家里聚餐,只过了三个月,他们结婚了

裘沙和王伟君是校友,但不曾在校园里谋面。

1949年,位于浙江省绍兴市嵊县(今嵊州市)崇仁镇的裘家后生伯浒考取了杭州国立艺术专科学校,这就是日后的裘沙。他前脚踏进校门,比他年轻两岁的王伟君后脚踏出校门,从这里出发参军了。

这时的裘沙是个没有母爱的孩子。

“我妈妈是上过新学的,有点新文化。当时,我们乡下妇女都不上学。村里有五个女孩子上过新学,四个都是自己找的对象,只有我妈妈是‘父母之命、媒妁之言’结婚的。”谈及母亲,裘沙难掩激动。

这个新式女子嫁的是个封建礼教森严的家庭。裘沙的父亲在城里做事,她要跟着。不行!女孩子哪有不伺候公婆、到处乱跑的道理?

娘家堂兄弟来了,她到客厅接待一下。不行!男女授受不亲。

村里有个上过新学的姑娘私奔了,她被“连坐”:凡是上过新学的女孩子都不是好东西……

她精神错乱了。被打是经常的,最终被赶出了家门,四处流浪,凄惨度日。

她喜欢做的一件事就是挨家挨户地问:“伯浒在你们家吗?”

没过多长时间,她在落魄中走到了生命的终点。裘家把她的丧事办了,轰轰烈烈。

后来,裘沙读鲁迅的《祝福》,突然在祥林嫂的身上找到了母亲的影子。他开始感受到了鲁迅深邃的目光。

刚入学,裘沙就在林风眠的熏陶下徜徉于艺术的海洋,这时的王伟君正在抗美援朝前线经受生与死的考验。比如,行军时,走着走着,有轰炸,赶紧趴下,再爬起来,身边就有人永远起不来了。

她边画宣传画、写标语,边体味精神的内在力量,“志愿军的条件很艰苦,拿的是步枪,顶多也就是个机关枪。敌人是飞机、高射炮、军舰,没法比。但一个人有了精神支柱,就可以超越实际情况,想出办法来。”

这种力量,她也从绘画里也找寻到了。出生于杭州的她打小就这么个爱好。但当时家里的经济条件不允许,父亲的反对更是关键,“他说学画有什么出息,中国有几个唐伯虎?就是学出来了也是个穷画家。但是,我认定在尔虞我诈、充满铜臭的旧社会,只有艺术才是清高的。”

她的偶像是德国版画家珂勒惠支,特点是泼辣,不羞涩,不克制,“简练、丰富、深刻”,很对她的口味。

这也是裘沙喜欢的风格。读中学时,他向老师借到珂勒惠支的画册,欢喜得想哭。

1957年,在中国青年报社担任美术编辑的裘沙,受中国少年儿童出版社的邀请,给一本关于工人运动的学生读物画插图。结果,浓烈的珂勒惠支色彩遭到质疑。拿到出版社的美术组讨论,几乎一边倒地被投了否决票,原因是太粗糙了,不适合孩子阅读。

正在出版社工作的王伟君读懂了画里的门道,觉得用这样的风格表现主题再好不过。她站了出来,据理力争,还真把大家给说服了。

画家黄胄的夫人跟她共事,回家说起了王伟君。哪知道,黄胄是裘沙的采访对象,彼此颇为熟络。他决定做东,把两个年轻人同时请到家里聚餐。

“一谈,他喜欢的,我也喜欢,彼此很投机,有共同语言。这没有什么好说的了,结婚吧!”王伟君说得干脆。

相识才三个月,他们就步入了婚姻的殿堂,至今不离不弃。

对于这段姻缘,裘沙觉得充满了神奇:“我们太一致了,以致缺点也是一样的,她的缺点也是我的缺点,例如我们都不会生活,不会同人打交道,日常生活上马马虎虎。”

回望遭遇过的伤痛与磨难,王伟君庆幸有了这桩婚事:“这辈子,唯一使我感到欣慰的,是我依靠对艺术真挚的爱终于没有放下画笔,而且身边有一个志同道合的裘沙,使我能够在工作与家务之余的短短时间里,在家庭斗室的最小空间中,有坚持自己艺术追求的可能。”

他们都感恩鲁迅,因为鲁迅是把珂勒惠支版画介绍到中国的第一人。1936年5月,在中国面世的首部珂勒惠支版画集,就是由鲁迅自费以三闲书屋的名义出版的。

鲁迅以这样的方式和他们“相遇”。

他们画鲁迅肖像画鲁迅小说画鲁迅杂文

冯雪峰回忆起鲁迅吃芒果时的情景

“四十不惑”,这句话在裘沙身上失效了。

“文革”岁月,他四十岁上下,越来越看不懂当时的世界。1972年,“把裘沙揪出来”的大字报铺天盖地,裘沙失去了党籍,没有了工作,刚从山东莒南农村下放回京的夫妇俩被迫到河南“五七”干校接受再教育。他抑郁,彷徨,苦闷,无助。偶然的时机,他开始翻阅鲁迅,恍然大悟,茅塞顿开,社会上的林林总总,鲁迅早就说得明明白白。

“以前读鲁迅,觉得写得好,但好在哪里,不知道。到40多岁的时候,经历了不少事,再读鲁迅,就发现他太伟大、太超前了。”裘沙重新认识了鲁迅,也唤醒了自己,他情不自禁地拿起了画笔,要把鲁迅画出来。

外部的支持弥足珍贵。茅盾、冯雪峰、萧军、曹靖华、周建人等熟悉鲁迅的人士,纷纷为他提供第一手资料;王朝闻、江丰、钟惦棐等学术大家,自愿成为他的“智囊团”,随时准备奉献学术智慧。

视裘沙夫妇为“一生最后的两位朋友”的冯雪峰讲起了故事:有一回,鲁迅一边吃芒果,一边和他说着话。一不小心,鲁迅把剥好的芒果从手上滑落了。鲁迅从地板上捡了起来,竟然没有冲洗,直接吃了。冯雪峰诧异得很,鲁迅却笑开了,说这芒果实在好吃,舍不得。

——啊!原来鲁迅也有普通人的性情,不总是“横眉冷对”。

美学家王朝闻通过写信的形式给裘沙上理论课:要想用绘画的形式来“解释”鲁迅的小说,首先要理解小说的内容。要想做一个有所贡献的插图画家,必须要求自己成为一个能创造性地理解原著的欣赏者。

——啊!插图不是简单的“直译”,而是要通过扎实的案头工作,创造性地“意译”。

这些,裘沙听到心坎上了。

他画《祝福》,心里缺少“一盘棋”,哪个情节需要入画,哪个场景需要重点处理,常常犹疑不决。例如,祥林嫂关于人死之后有没有灵魂这个情节,应该表现希望还是恐惧?还是因为希望和恐惧相互折磨而身心交瘁?还是应该表现她对神权世界的疑惑与控诉?

没办法,只好把几个设想都画出来,摆在一起进行比较。又似乎都有道理,都说得通,还是没有主意。

他遵循王朝闻的建议,回到小说本身,通过反复的阅读和分析,试图进入鲁迅的精神世界。结果他紧紧地抓住了一个关节点:祥林嫂是怎么死的?

比较公认的说法是她死于风雪交加的凄冷。裘沙发现,祥林嫂是在别人祝福的时刻感到自身的寂寞,相信了人死之后大概有灵魂的回答,为了和死去的一家人见面,她自杀了。

他当即撰写了论文,画什么的问题也有了眉目。

王朝闻来信为他欢呼:“尽管我还不能像你这么十分肯定地断定,祥林嫂的死一定就是为了在地狱中与亲人见面,但你敢于肯定鲁迅原著《祝福》里的祥林嫂是死于这种精神的‘自杀’而不是饥寒与风雪,这是一个艺术家敢于独立思考而不盲从的可贵的努力和好的作风。”

裘沙和王伟君都有些痴狂了。

为了尽量完整地搜集到鲁迅的照片,他们自掏腰包,四处奔波,欠下一身债。孩子又生病了,捉襟见肘,甚至连菜也买不起。王伟君不希望孩子干吃白米饭,下班时就顺道挖回来一袋野菜。

“那野菜叫二月兰,绿色的叶子,紫色的花,可漂亮了。我们全家人都围着挑选野菜,洗干净后用开水一过,放上酱油一拌,挺好吃的。我们吃了两天。……到了第二年这时候,孩子们还说,让妈妈再挖点野菜回来吃,咱们纪念纪念。”她曾经兴奋地跟郭梅尼回忆起这段经历,听不出来半点的辛酸与苦楚。

裘沙也是,以苦为乐,乐在其中。

他越来越感觉到,鲁迅1907年写就的《文化偏至论》,是整个鲁迅思想的纲领。但这篇宏论有滑向边缘的危险,他连续发文,以求引起重视。

写这篇论文时,鲁迅用词古奥,裘沙自认古文功底单薄,一刻也离不开辞书,而且还把所掌握的辞书来个总动员,“一一查找,反复核对,边查边读,边读边查,最后才能咬定应有的词义……几年下来,把家里的几部辞书几乎都翻破摸脏”。

其成果是《新诠详注文化偏至论》的问世。

他广泛涉猎,中外不拘,不仅认真研读了德国戏剧家莱辛的《拉奥孔——论绘画和诗的界线》,而且还把精通插图艺术的清末明初书画家陈洪绶作为研究对象,著有《陈洪绶研究——时代、思想和插图创作》,顺带了却鲁迅的一桩心愿:1934年12月,鲁迅在给郑振铎的书信中说,“底本如能借出,我想,明年一年中,出《老莲画集》一部,更以全力完成《笺谱》,已有大勋劳于天下矣。”老莲,正是陈洪绶的号。

读万卷书,还得行万里路。一有时间,他就奔赴绍兴,体验生活,揣摩人物,找寻灵感。他不遗余力地“钻进去”,精细地阅读原著,理解鲁迅的思想;又适时地“跳出来”,不让自己成为鲁迅思想的奴隶,而是清醒地划定绘画和文学作品的界限,充分发挥视觉艺术特有的性能和自身的主观能动性。

就这样,在“进出”之间,他的创作激情肆意迸发,灵感奔袭而至。王伟君在一旁出主意,夫唱妇随,通力携手,与鲁迅有关的画作接近两千幅。

他们获得的赞誉无数,办展览,出画册,搞讲座,忙得不亦乐乎。1986年1月5日上午,三位日本友人专程来京,邀请裘沙夫妇前往东瀛交流。

三位选定了四百多幅作品,一边啧啧称奇,一边调整方案。起初,日方拟定画册名为《鲁迅小说插图选集》,后来改为《裘沙王伟君画集·鲁迅之世界》——他们不再把这些作品看成是简单的“插图”,而是认定为独立的创作。

同年8月29日,画展在东京开幕。当时,《光明日报》驻日记者发回的消息上说:“由四百三十八幅油画、木炭素描和黑白画构成的画廊把观众带入了一个奇妙的世界。这里没有花香鸟语、松青竹秀,更无万马奔腾,而是一幅幅重传神而不重形、略带夸张、用粗犷泼辣的线条勾画出的‘阿Q’、‘狂人’、‘祥林嫂’等艺术形象。许多观众都是匆匆浏览一遍之后,再回过头来逐幅端详、揣摩。”

这是他们首度迈出国门,一下子就感觉到鲁迅不只属于中国,而且属于世界。

夫妇俩决定把视野放开,不再局限于画鲁迅的肖像和小说,而是把眼光瞄向了杂文,“鲁迅思想的深刻最直接地体现在他的杂文上”。

身边的朋友不由得一惊,这是过去没有人干过的事,杂文的艺术生命力怎么能用画笔表现出来呢?很容易沦为简单的说明和图解。王朝闻也婉转地劝说道:你们还是搞小说好!

这一回,裘沙和王伟君显得有些“叛逆”,他们硬着头皮,上!

成不成功,还是要问王朝闻。当他们把画杂文作品的照片送到他家时,这位美学家坐不住了,说画杂文的难关攻下来了。

他们以鲁迅的思维过着平静的生活

孙郁说,他们在鲁迅的世界里释放着困惑

直到退休,裘沙的身份是原中央工艺美术学院副教授。

还是王乾坤总结得到位:“对于他们的探索,弄学术的会不以为然,因为其中没有理论‘范畴’、‘概念’;奔艺术的会不以为然,因为他们没有归落于某个画派和圈子;守教育的也同样会不以为然,因为他们乖违教学大纲和操作矩度太远。大概因了这些,再加上竖子般地不通世故,虽然其成就早已广闻于朝野,并饮誉于海外,但最终只能以副教授退休。”

他们成了“三不像”,但他们并不恼火,尽情地享受着内心的幸福。

他们并不是简单地画鲁迅,而是要与生活周遭紧紧地契合,“经常有这样的情况,看到鲁迅的一段话,感到很重要,但只有在生活中感受到了,才真正有非画出来不可的冲动”。裘沙说,画鲁迅是内心的一个寄托,是向世界发声的一个渠道。

夫妇俩的“小算盘”,被专家捕捉到了。鲁迅研究学者孙郁写道:“裘沙夫妇相信,在绘画世界,追寻鲁迅的足迹,可以找到一个属于自己的精神表达方式。他们的困惑与焦虑,在鲁迅的世界里,得到了自由的释放。”

他们活在鲁迅的世界里,游刃有余,云卷云舒,恬静自如。

王伟君说过:“我要求自己用纯净的艺术标准来做人,又坚持用纯净的做人标准来作画……我们的画和人一样,没有惊人的笔触,没有讨人喜欢的色彩,没有美妙的曲线,有的只是一点自己做人的本色。我们想表现的,也仅仅是由鲁迅思想所照亮了的,对人生的一点真实体验而已。”

他们的书房有过两个斋名,一是“破砂锅居”,取“打破砂锅问到底”之意,不断地追问、探索;一是“零斋”,一切归到原位,始终“在路上”,重新开始。

如今,尽管年事已高,前行的步伐不曾停歇。以往,他们用插图和画传的形式,把鲁迅思想体系完整地加以发掘和表现;现在,他们要在这个基础上,再用高度概括的壁画的形式,把鲁迅思想体系简明扼要地集中表现出来,以求构建起一座能辉映世界的鲁迅思想殿堂。

“我不知道自己的拼搏是成功还是失败,只记着当年一位老领导在逆境中勉励我的一句话:‘为真理而战’。”裘沙的干劲依然充沛。

鲁迅始终是一个有形的存在。孙女报考电影学院,结果遗憾落榜。王伟君给她分析原因,最终的结论是孩子没有读懂鲁迅。

有道笔试题目是放一部电影,让考生写篇评论文章。小姑娘觉得这部电影的水准不高,但她还是耍起小聪明:既然老师选了这部电影,肯定是他喜欢的,如果我说不好,就得不到高分。她违背自己的意愿,吹捧了一番。

“鲁迅说过,批评必须坏处说坏,好处说好。她没遵守这条原则。”王伟君笑道。

这些孙辈曾经也是画鲁迅的“新生力量”,老两口的住所还悬挂着他们的作品,充盈着丰富的想象力。但如今,他们基本上都把画笔放下了,“一上学就没有时间。”王伟君颇有些无奈。

无奈的事还不少。他们有部书稿,2003年9月就整理齐全,计划出版,裘沙把后记都写妥当了。直到2009年,也没有问世;国庆节前夕,裘沙写了个补记。2010年8月,出版有了转机,裘沙再度写下几段文字,记述彼时的欣悦。但最终还是搁浅了。看来,补记还得继续。

他们没有卖过一幅画,只期待这些宝贝能有个安稳的归宿。有人来接洽,一开口就要上千张。两口子不放心,也舍不得,提议先给两百张,看看管理得如何。如果还行,再陆续地送。

对方不同意,坚持己见。王伟君生气了:“讨价还价,像做生意一样,格调实在太低了。”结果不欢而散。

他们依然在憧憬。

本报记者 王国平

“裘沙的可贵处在于坚持为现实服务,而且有很多创新。走这条顽强者的道路,好啊!”

——诗人艾青

“裘沙……还制作了深刻有力的鲁迅头像,我以为它是我所看到的鲁迅画像在神情和特征上最精湛的一幅。”

——作家萧军

“他(裘沙)所画的阿Q,喜怒哀乐和说不出的内心活动,都活灵活现。绍兴,我去过多次,看他的画,好像跟着阿Q走进了未庄。”

——翻译家戈宝权

“中国画家裘沙的画渗入肺腑。看过之后,我有了一种想再一次研究鲁迅文学的冲动,因为它打破了我迄今持有的对鲁迅的观念。”

——日本作家井上靖 “一般性的插图,不过是可有可无之作,而另一种插图则不同,一旦与作品同时刊出,读者立刻感到是非‘有’不可的一部分……裘沙为鲁迅作品所作的插图亦然。”

——美籍汉学家葛浩文

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制