一说起拓片,人们马上会想起宋朝欧阳修的《集古录》和赵明诚的《金石录》,再可能会联想到李清照,让人们再往下说出几个人来,恐怕就很难了,大概只有没事就鼓弄拓片的人能说出些来。但是现在的社会,在那里鼓弄拓片的人是少而又少,有句成语叫“寥若晨星”,用这来形容鼓弄拓片的人倒也恰当。

中国过去的知识分子其实玩拓片的人很多,古文物学家赵汝珍讲:“士人而不知碑帖而不明碑帖,直如农夫不辨菽粟、工匠不识绳墨。”这句话告诉了我们过去的知识分子玩拓片是很普遍的。过去的知识分子是用毛笔练字写字,后来用钢笔,现在用电脑,所以拓片也就渐渐被人们淡出生活,成了古董,成了文物,成了金石学研究的资料,退出了日常的文化生活。

说起当代玩拓片的大家,我们不能不提马子云,这是位已经逝去的人物。马子云曾出版过《碑帖鉴定浅说》,书很薄,但很有权威性。我有一次跟齐白石的研究老专家萨本介先生说起马子云,萨老说,启功先生当年佩服的就是马子云,可见马子云在圈子里的影响。中国有一位在哈佛大学、芝加哥大学任教的巫鸿先生,其学识和研究极有自己的灼见,在国内外的学术界极有影响。他曾在《时空中的美术——巫鸿中国美术史文编二集》一书中写道:“我最初对碑帖鉴定产生了这样的认识,是通过观看和我坐在一个办公室里,但年长于我42岁的北京故宫博物院金石组的马子云先生(1903—1986)的工作实践。那是‘文革’末期的20世纪70年代,马子云被认为是当时在世的最好的拓工,也是国内对旧拓知识最为渊博的鉴定家。作为拓工,他尤其以制作‘全形拓’而著称。这种方式不是以绘画或摄影,而是以颇费功夫的摹拓立体器物的方式来获得一个青铜器或石雕的三维图像。作为一个旧拓的鉴定专家,马先生的主要方法是通过比较同一器物在不同时代的拓片来诊断器物上具体而微的物理变化。他所寻找的变化迹象包括剥落的表面,缺失的文字或笔画,裂痕和磨损的痕迹,以及不断变化的增大的石花(即石刻表面缓慢生成的钙盐花纹)。”通过上述的话,我们一是可以了解马子云先生,二是透过文字看到巫鸿先生对马子云先生的敬意。确实许多优秀的先辈,他们以卓越的精神,在文化的建设方面创造了许多奇迹,正因为有了他们,使中国灿烂的文化源远流布。

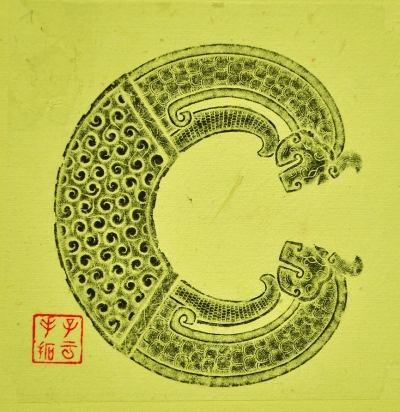

马子云先生对拓片的研究和鉴定是纯技术派,这样的人非要清楚大量的历史原物的本来面目,包括裂纹、断口、破碎、石花等等,还有前人对此碑帖的大量记载与文献,都应该能背下来,那才叫高手。当然如果自己能精拓,那就是高手中的高手。我收藏有一本马子云先生手拓的拓片,拓有玉器和青铜器等,极为精美,所拓之物,形神并备。近代的金石大家叶昌炽管这叫做:“钩魂摄魄,全神都见。”所以每当我把这些东西拿在手里,油起敬畏之心。一是欣赏拓片本身带来的美感;二是不觉会发出无限的感慨,前人真是很伟大,我们太缈小了。如今我也走上了收藏拓片这条寂寞的小路,虽然它很悠长绝无人烟,但是我切身体会到,一颗浮躁的心在这样伟大的造物面前是如何得到片刻的宁静,这宁静使你陶醉其中,享受无比的愉悦与兴奋,这种感觉,正如陶渊明在《桃花源记》中所讲“不足为外人道也”。

拓片按巫鸿的说法有三种用途:一是跟史学有关;二是跟文字学有关;三是跟书法有关。拓片可以说是第一手史料,是对历史文献的佐证和补充。另外,拓片有各种各样的文字变化,文字有各种各样不同的写法,真是千姿百态,丰富之极。缺少对拓片的把玩,你所理解的中国文字只不过那么几种形式,那真叫孤陋寡闻。当年也是一位在故宫工作过的郭增瑜先生告诉我:“你要想学习书法,必须看拓片,别瞧旧拓片模模糊糊,只有透过它才能体会到历史的沧桑,体会到中国文化的博大精深。”此言极是。后来我有机会问黄苗子先生,才知他以前也藏有拓片,前几年捐给香港大学了。可见我们的老一代的成就,与他们学习的方法密切相关。

拓片是历史,而且是珍贵的历史。巫鸿先生讲:“由于拓片把所拓器物的某个历史瞬间‘凝固’在了纸上,而器物本身却继续不断地经受着岁月的腐蚀,一张旧拓片比现存实物记录了更可靠的历史过去,虽然来源于实物,它又不断地挑战实物的历史真实性和权威性。”这就是拓片的魅力。当然我们在欣赏拓片的同时,不要忘记了那些为了后人保存和自己亲手制作拓片的人及他们的事,这样才能让那些已经逝去的生命焕发出生命的意义和价值。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制