6月10日,吃过早饭,103岁的黄以雍戴上老花镜看报,顺便叮嘱女儿林华孙:“给亲戚们打电话,约文章。”林华孙摊开电话本,给家族成员中的教师一个个打电话,为两岁的家族内部刊物《黄展云研究》约稿:北京、上海、南京、福州、陕西、青海、新疆,美国、澳大利亚……

这一期是庆祝中国共产党成立90周年专刊,主题是:建党前后,教育变迁。

救国要务

(1899—1938)

黄以雍的父亲叫黄展云,曾是辛亥革命福建省负责人。

黄以雍很少见到父亲,但对父亲“勿做亡国奴”、“劳工神圣”的教诲印象很深。高中毕业时,黄以雍写了一首毕业歌,父亲在歌词里加上了“为救国而学习。若死读书而忘救国,是牛马而襟裾。”

黄展云坚信“教育乃救国第一要务”,1899年,他参与创办了福州蒙学堂,这是福州第一所新式学堂,学堂后来成为福州联络青年宣传革命的中心。几年后,黄展云被迫离开学校留学日本,在那里,他和孙中山成为莫逆之交,并加入中国同盟会,参加了辛亥革命。

孙中山逝世后,黄展云专心办学,相继创办了海滨中学、女子师范学校、平民小学等各级学堂。

1926年国共合作时期,黄展云负责福州市党部。他赞赏共产党员廉洁正直的品德,市党部的组织﹑青年、农工等部均交共产党员负责。1927年,蒋介石发动“四一二”反革命政变。黄展云反对国民党右派狂捕滥杀,中共福州特委组织部长陈应中被捕,经他营救获释。

1928年,黄展云在闽江下游的营前建设了“营前模范村”,试图以教育为切入口,改革农村政治,发展农村经济。在他的“营前模范村”中,聚集了王介三、黄源、郑乃枝等一大批共产党员。

国民党当局仇视模范村,斥之为“红色地盘”,强令撤销。黄展云愤而离去,奔赴武汉。

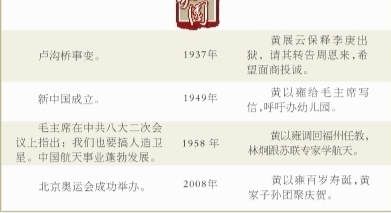

1937年,黄展云的外甥李庚因组织学联、宣传共产党的主张被捕,亲友怪责其父“管教不严”,黄展云则说:“青年人不问国事,不搞抗日运动,不闹革命,那革命谁来做!”并保释李庚出狱。知道外甥是共产党员后,黄展云即向李庚表露心迹,并请其转告周恩来,希望面商投诚,并协助共产党员回福建组织抗日武装力量。

当时中国共产党正要召开六届六中全会,周恩来准备回延安,便吩咐李庚:“吾知鲁贻(黄展云之字)为人,请其在武汉等候。”不料等待成了永久的遗憾,1938年7月16日,黄展云病逝于汉口。周恩来发去唁电,以示哀悼。

子承父业

(1938—1973)

黄以雍和其他几个兄弟姐妹都做了教师。

黄以雍大学毕业后,在福州光复中学教生物,并和同乡林光章结了婚。哥哥黄以敏1937年到了西康藏汉杂居区,兴办了十多所初级小学。

1945年抗战胜利后,黄以雍夫妇在山西安顿下来,相继生了三个孩子,分别起名林兴、林通、林达,寓意“愿国家兴旺通达”。

1949年,新中国成立了。看到妇女们纷纷参加建设,黄以雍很振奋。她给毛主席写了一封信,建议多办些幼儿园,减少妇女工作的后顾之忧。不久,山西省委幼儿园成立,她成了园长。一年半后,林光章调到国家化工部工作,她到北京师范学校当生物老师,后参与创办崇文门外女子七中(现北京四十七中),任女子七中教导处主任。

黄以雍的工资从1950年的每月40多元涨到了1956年每月103元,相当于17级行政干部(副县级)水平。黄以雍感到党重视教育、重视知识分子,工作非常舒心。

1958年,黄以雍调回福州。时值全国大兴教育,教师奇缺,她先后在福建十四中、十五中、十一中工作,既教英语,又当教导主任,为党的教育事业竭力奔忙。

大儿子林炯1957年考入北京师范大学数学系,后选拔去北航跟苏联专家学习航天。毕业后,学校留他任教,他却想去边疆。征求父母意见,黄以雍一锤定音:“哪里更需要教师,你就去哪里。”于是,林炯去了新疆,在石河子师范学校教数学。

1969年,黄以雍的几个孩子先后高中毕业,都参加了“上山下乡”:林华孙到宁化搞“小三线”建设,林通去了泰宁山区,林达去了闽西。临行,黄以雍给每人做了一件的确良衬衫,声声叮嘱:“听毛主席的话,为国家多做事。”

林华孙在宁化组建了家庭。林通在泰宁先做赤脚医生,后去村小学教书。在政府的支持下,第二年,当地适龄儿童全部报名上学,连14岁的养猪女孩也来报名了,入学率提高了近200%。

枝繁叶茂

(1973—2011)

1973年,黄以雍退休。同一年,国务院批转《关于高等学校一九七三年招生工作的意见》,文件指出:“在政治条件合格的基础上,要重视文化程度,进行文化考查”,各地纷纷开始推荐工农兵大学生。泰宁全乡老百姓按下手印,联名举荐了“小林老师”。林通进入福建师范大学学习,毕业后又主动回到泰宁。

到1983年,因父母年迈,林通再次回到福州,他被分配到屏东中学任教。改革开放后,在政府的支持下,屏东中学建起了挺拔的教学楼、气派的校门、塑胶跑道、大操场,这令林通倍感兴奋。

1988年,林华孙一家也回到了福州。儿子陈熙从国防技工学校毕业后,分配到福州马尾工作。当时高考竞争激烈,陈熙没考大学,觉得很遗憾。幸运的是,高等教育自学考试为他敞开了另一扇大门:他努力学习,先后拿下了法律专科,考取了律师资格证,通过了心理咨询师考试、人力资源管理专业本科考试,现在陈熙又开始读法律本科。

陈熙体会到,只要努力学习,就能改变自己的命运。2005年,陈熙创办了“成功人生”教育咨询有限公司。

2008年,黄以雍百岁大寿,黄家后人齐聚福州。黄以敏的子女黄修明、黄修林、黄修远来了,他们都生活在康定县,黄修林继承父业,“骑在马背上教藏族孩子读书”;林炯携家带口从新疆赶来了,70多岁了,他还在教数学、指导奥赛,带出了不少奥赛冠军;小妹黄以讷的儿子也来了,他一直在上海当老师,教了22年……

黄以雍经常翻看百岁大寿时的合影:黄家的后人教师多,党员多。黄以雍觉得,这是对父亲最大的告慰。孙子告诉他,福州三坊七巷正在修复,蒙学堂也即将修整开放。黄以雍想亲自去看看,告诉父亲,社会大不一样了,教育也大不一样了。(本报记者 王斯敏 高建进 甄 澄)

本版编辑 殷燕召、史楠、户华为

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇