“大江歌罢掉头东,

邃密群科济世穷。

面壁十年图破壁,

难酬蹈海亦英雄。”

1917年9月,刚刚以优异成绩从天津南开中学毕业的周恩来怀着求学报国的宏伟理想登上了前往日本的轮船,在离开祖国的前一晚写下了这首七言绝句。然而年仅19岁的周恩来在日本的求学之路并不平坦。当时的中国正处于军阀混战的黑暗年代并受到了帝国主义列强特别是日本的凌辱,这使得一腔热血的周恩来并不能静下心来学习。虽然未能考上日本的大学,但留日一年多的经历却是周恩来接触社会主义思想,立志投身革命的重要契机。

翻开由日本小学馆出版的《周恩来〈十九岁的东京日记〉》,可以看到青年周恩来在东京生活期间所经历的生活上的窘迫、感情上的孤独、思想上的苦闷。周恩来到东京之后进入神田区中猿乐町七番地的“东亚高等预备学校”学习。一个不满20岁的青年远离亲人来到异国他乡的孤独是可以想象的,由于家境贫寒又没有政府的奖学金,周恩来还经常要为生计发愁,在东京的住所也是一搬再搬。而更令周恩来感到彷徨的是,当时的中国正处于一个混乱的时代,他虽满怀理想但却感到报国无门。

1918年1月23日,周恩来在日记中写道,今天早上在报纸上看到昨天日本国会的情况非常感慨。现在我国还没有国会,将来不管是新国会还是旧国会都没有能力。人民的水平、常识总是这个样子,怎样才能拥有优秀的国会呢。做官的人有几个真正在为国家着想呢,想起来真的很可怕。晚间我又拿起梁任公的文集来看,念到“十年以后当思我,举国如狂欲语谁;世界无穷愿无尽,海天寥廓立多时”几句诗,我的眼泪快要下来。忽然又想到任公做这诗的时候,不过二十七、八岁,我如今已痴长十九岁,一事无成,学还没有求到门,竟真正是有愧前辈了。

2月11日是中国的大年初一,在前一天的日记中写下“身在他乡为异客,每逢佳节倍思亲”的周恩来并没有沉浸在乡愁之中,而是立志“想就要想现在最新的思想,做就要做现在最新的事情,学就要学现在最新的学问”。

《周恩来〈十九岁的东京日记〉》的编者、日本学者矢吹晋在书中分析说,周恩来留日期间正好处于俄罗斯十月革命之后、中国五四运动之前这一激烈变动的时代。青年周恩来尽管在学业上不太顺利,但却开始接触国内外的先进思想。周恩来是到日本之后才开始读《新青年》杂志,他很快倾倒于新文化运动和文学革命理论。由于在留学初期日语水平有限,周恩来几乎每天都泡在中华青年会馆或东亚学校阅读中国的报纸和杂志。从1918年上半年开始,周恩来开始关注马列主义,阅读了京都大学教授河上肇的《贫乏物语》和幸德秋水的《社会主义神髓》等日本早期宣传马克思主义的著作,后来则成为河上肇传播马克思主义的半月刊《社会问题研究》的热心读者。

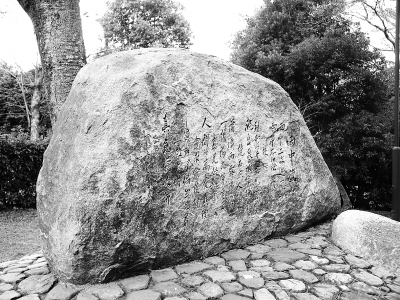

在东京生活期间,周恩来耳闻了留学生为抗议北洋军阀政府与日本签订丧权辱国条约而被捕的事件,后来他也参加了爱国留学生团体“新中学会”并逐渐萌发了回国发动革命的想法。1919年,《凡尔赛条约》的签订最终促使周恩来放弃在日本的学业回到祖国。一到天津,周恩来就投入到轰轰烈烈的五四运动中去并从此走上了革命的道路。在回国前一个月的4月5日,周恩来前往京都郊外的岚山公园游览,写下了著名的《雨中岚山》,诗中最后两句表明周恩来已经找到了光明,那就是马列主义思想。

“雨中二次游岚山,

两岸苍松,夹着几株樱。

到尽处突见一山高,

流出泉水绿如许,绕石照人。

潇潇雨,雾蒙浓;

一线阳光穿云出,愈见姣妍。

人间的万象真理,愈求愈模糊;

——模糊中偶然见到一点光明,真愈觉姣妍。”(本报驻东京记者 严圣禾)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制