33年前,粉碎“四人帮”后的中国进入重要的历史关头。中国共产党人拨乱反正,扭转乾坤。在这一历史进程中,集中了中国共产党人智慧的本报特约评论员文章《实践是检验真理的唯一标准》成为报春花。

33年后,全党全国都在庆祝中国共产党成立90周年,在古城南京江苏省政协的一间办公室内,记者访问了该文主要作者之一、已76岁的胡福明。

让思想冲破牢笼

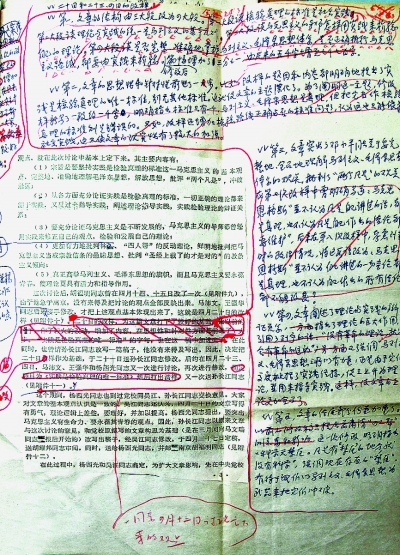

回忆起当年文章出炉的前后,胡福明坦言:“文中的观点并不是我的首创,每个高校的哲学教师都懂。只是由我在一个特殊的‘时间节点’把它写了出来。”

胡福明所说的这个“时间节点”,就是1976年金秋十月“四人帮”被粉碎后的拨乱反正时期。

1977年2月7日,有舆论提出“两个凡是”:“凡是毛主席作出的决策,我们都要坚决维护,凡是毛主席的指示,我们都始终不渝地遵循。”

身处十年“文革”重灾区的南京大学,刚刚从肉体折磨和精神禁锢中逃离的胡福明此时正积极投入批判“四人帮”的活动中。当他得知“两个凡是”的时候,着实吃了一惊。“这等于回到了‘文革’老路子上去了。但我也很快意识到,抓住这一点,就抓住了批判‘四人帮’、批判‘文革’错误路线的关键。”

“如果我没发现问题也就算了,但发现了却不去批判,就等于失职,说不客气点就是当了逃兵!”观察和思考了一个多月后,“天下兴亡、匹夫有责”的责任感让胡福明暗下决心开始动笔。“只有彻底否定‘两个凡是’,否定‘句句是真理’,否定天才论,才可以像《国际歌》所唱的:让思想冲破牢笼。”

当时的胡福明面临两个选择:一是宣传“实践论”,二是宣传“实践是检验真理的标准”。经过缜密的分析研究、反复比较,1977年6月初,他确定以“实践是检验真理的标准”作为基本论点,“因为这是一个马克思主义的基本观点,有针对性,有吸引力,同时也无懈可击”。

盛夏时节成初稿

“批判是我的职责所在,‘两个凡是’是唯心主义,是没有道理的,即使为此坐几天牢也不要紧,历史会为我平反的。”

文章中,胡福明引用马列著作原文,引用《关于费尔巴哈的提纲》第二条和《实践论》的一段话,来阐明“只有实践才是检验真理的标准”这个主要论点;并运用马克思、恩格斯的原话来说明,他们都是自觉运用实践标准来检验自己理论的。

到1977年6月中旬,文章的主题、观点、布局已基本形成。正要动手收集研究材料、拟定提纲时,胡福明妻子查出肿瘤,被送进了江苏省人民医院,要住院手术。

7月的南京酷热难耐。晚上,胡福明在医院陪护,难以入睡,脑子里又记挂着写文章。于是,他把马列著作和《毛泽东选集》等书拿到医院,忍着蚊虫叮咬,借走廊上的灯阅读,挑选语录、资料,蹲着身子在椅子上草拟文章提纲,写出每一部分的论点、语录、论证材料,记下引文的出处等。

就这样,胡福明写得很细,改了又改。瞌睡了,就把三张椅子拼起来睡一会儿。经过了五六天,提纲写成了,妻子也出院了。几经修改,当年8月,题为《实践是检验真理的标准》(题目后由《光明日报》编辑加了“唯一”二字)的8000字长文写成。胡福明此前接受了《光明日报》哲学组编辑王强华的约稿,于是9月初将文章寄到了北京。

七个月十次讨论修改

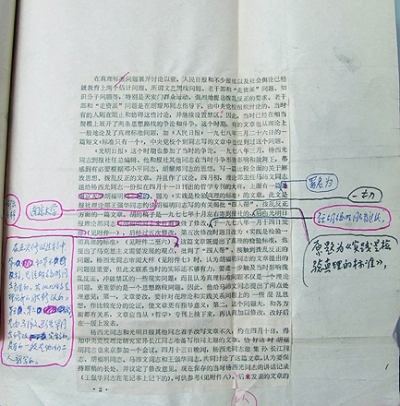

文章寄出去整整4个月杳无音信。直至1978年1月19日,胡福明突然收到一封北京来信,寄信者正是王强华。王强华在信中提出了修改意见。

当时,中国正处在一个重大的历史关头。粉碎“四人帮”,结束“文化大革命”,举国欢腾,人心思变,百业待举。但许多人还不能正确认识和对待毛泽东思想,还不能正确区分毛泽东同志的伟大历史功绩和晚年错误,“左”的思想的长期影响和“两个凡是”的禁锢依然是严重障碍,党和国家的工作在前进中出现徘徊的局面。针对这种情况,邓小平同志旗帜鲜明地指出,“两个凡是”不符合马克思主义,要完整准确地理解毛泽东思想。

这样的社会氛围让胡福明受到鼓舞,他将文章再次修改后寄出。《光明日报》新任总编辑杨西光看见这篇文章后非常高兴,认为放在哲学版发表可惜了,要放到第一版去,作为重要文章发表。但他提出要求,“文章还要修改,要加强联系实际,以更有战斗性。”

胡福明回忆,4月中下旬,他又应杨西光之邀,留京10多天,和《光明日报》的杨西光、马沛文、王强华、中央党校的孙长江同志商量,反反复复又改了六七遍。“这不是我一个人的功劳,是大家一起努力修改讨论的结果,集中了大家的智慧。”离开北京之前,杨西光表示要请胡耀邦同志审定通过,他还在标题上加了“唯一”两个字。最后文章经胡耀邦同志审阅定稿。

1978年5月11日,这是一个令胡福明终生难忘的日子,也是一个彪炳中国史册的日子,《光明日报》在头版显著位置发表了《实践是检验真理的唯一标准》一文。新华社于当天转发全文,《人民日报》、《解放军报》于次日全文刊登。此后几十天中,全国几十家报纸陆续转载了这篇文章。

此后的事情已入史册:同年12月召开的党的十一届三中全会,作出了把全国全党工作重点转移到经济建设上来和实行改革开放的重大决策,邓小平同志作了《解放思想,实事求是,团结一致向前看》的讲话,被称为第一次思想大解放的宣言书,奏响了改革开放的时代乐章,关于真理标准问题的讨论被高度评价为“对于促进全党同志和全国人民解放、端正思想路线,具有深远的历史意义”。

本报记者 郑晋鸣 通讯员 刘有才

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制