编者的话 近年来,文化走出去成为一个引人注目的现象。一部部富有东方韵味的艺术作品,一道道文化盛宴,让世界领略到中华文化的魅力,中国文化“走出去”积累了诸多成功的经验。但走出国门后,也付出了不少“学费”,积累了不少教训。精心打造中华民族文化品牌,提高我国文化产业国际竞争力,推动中华文化走向世界——不管是在政府相关报告,还是在《文化产业振兴规划》中,文化产品“走出去”都上升为文化发展战略的重要内容。为此,近年来,为了扩大文化产品出口,我国政府出台了一系列政策,创造有利于文化产业成长的土壤,积极推动优势文化企业走出去。

推动中华文化走出去,既要努力寻求中华文化与世界文明的共通之处,也要充分彰显中华文化本身的特色;既要反映国内民众的期待,也要回应国际社会的关切。在外来文化铺天盖地涌入时,我们应唤醒更多的人们自觉保持自己的文化定力,展示无可替代的中国文化的魅力,努力争取文化交流的话语权,不断用气大道正的文化产品去赢得世界的尊重和认可。与此同时,中国文化企业要真正实现走出去,一定要克服“水土不服”的问题,既要从体制破解相关阻碍,在某种意义来讲,更要从“细微处见功夫”,在市场营销的战术上走实每一步。

音响不能太吵、服装要精致优雅、亮相开始于第一张海报、翻译一份语言准确优美的节目单、表演要让观众领会而不是灌输、重视当地媒体和重要评论人的评论、对帮助过你的人亲笔手书一封感谢信……当中国文化正倡导“走出去”战略时,近日在文化部外联局主办,中国对外文化集团公司、中国演出家协会承办的“中国文化产品国际营销年会”上,几位多年来致力于将中国演艺产品“走出去”的欧美合作伙伴,谈得最多的是“战术”、是细节、是“走出去”中脚踏实地的每一步。

自信和真诚 拉近距离

德国人劳尔·肖利克1989年组建的中华马戏团,现在足迹已经遍布欧洲大陆的160个城镇和城市,相继推出成吉思汗、末代皇帝、花木兰、马可·波罗、佛陀、孔子和老子等演出,每一场中国演出都为观众展现令人叹为观止的高超绝技,呈现一个欢快和诗意的故事,让900多万欧洲观众逐渐爱上中国文化。

劳尔·肖利克说,在与中国演艺合作的二十年时间中,自己身兼“五职”:创作节目、制片人、演出经纪人、演员,还是发现人才的伯乐。

欧洲的观众希望看到中国的什么表演?劳尔·肖利克直言,欧洲的公众不会期盼从中国表演中看到现代的拉斯维加斯秀,因为可以从美国看到真实的表演秀;也不会期盼从中国表演中看到俄罗斯神话,因为可以从每年俄国演出公司举办的无数西欧巡演中看到真实的俄罗斯神话表演。中国的马戏表演应强调人类身体、心灵和灵魂的统一,向欧洲观众展示对他们来说极为罕见的中国文化神韵,这种表演将会吸引欧洲公众的兴趣,它不只是带给观众短暂的艺术震撼,而且还会对观众产生持久的影响。

劳尔·肖利克告诉记者,每年他们会向欧洲多达160个城市的观众呈送新的剧目,讲述中国的传说或故事、中国的英雄、中国的精神支柱。例如,首期的演出是《成吉思汗》,同期演出的还有《佛陀》和《道教和孔子》,现在正准备《丝绸之路》的演出……

这些节目使劳尔·肖利克对中国历史产生极大兴趣,也使他热衷于以西方人的视角来解读中国哲学:中国杂技的精髓就是人身体、心灵和灵魂的真正统一,中国杂技团队的凝聚力向我们展示了这样一个事实——为了获得最大的成功,个人都必须在服从集体的前提下展示各自的技艺。这种团结和团队精神是表演能够取得成功的重要基础。西欧社会的竞争十分激烈,公众渴望社群意识,而中国的表演正好能呈现这种社群意识。“没有什么比中国独特杂技演员脸上显现的专心和张力会让人感到更加自信的力量。”

“这些节目不仅仅是马戏节目,同时还是国际交流的新媒介。通过特殊的马戏艺术表演让西方观众更加了解独立别致的中国文化。”劳尔·肖利克希望与他合作的每个中国表演者都有这种文化的自信,“表演必须真实地反映艺人来源地的文化根源。中国拥有5000多年的辉煌历史,有很多关于哲学、宗教、英雄、人民、动物和城市方面的故事可以利用借鉴,每个民族都有各种不同的特色和传统。这是一笔宝贵的财富,必须很好地加以利用。”

细节 决定成败

美国百老汇的大门,中国演艺产品应怎样去打开?美国人董方思与东上海国际文化影视集团合作,把舞剧《少林武魂》成功带入百老汇,首演三周的票房收入就收回了在美国的成本,连周末夜场票都被一抢而光,美国观众好评如潮,此剧还获得了美国“托尼奖”提名奖。

董方思至今记得当初是在怎样的“冲突”中对《少林武魂》进行全面“改装”的:

在讲故事层面上,百老汇和好莱坞在对讲故事的要求是必须内容清晰,情节引人入胜,最开始《少林武魂》内容不够清晰,比如美国观众对中国文化背景知之甚少,不知道女人为什么不能在和尚的寺庙中;在布景制作上,中国表演的布景跟不上表演,而百老汇的布景如电影一样连贯,表演不等布景,在布景转换的空隙,观众连看手机的时间都没有;灯光效果,纽约观众去剧院不是为了看灯光,而是去看演员的表演,灯光必须为演员的表演加分,而不是“喧宾夺主”;声音效果,大多数美国制片人认为中国表演的声效比美国观众想要的声效高出5分贝,这无法产生感情共鸣或毫无意义可言……这些全面、细致的调整,成就了《少林舞魂》在百老汇的成功。

把中国戏曲成功介绍给法国观众的贝阿特丽丝·歌露白,也在细节上花了不少功夫:中国杂技不缺难度和技术,歌露白这样的法国艺术家就着力增加杂技表演的艺术含量,更好的拓展其影响力和市场份额,创作了新的服装,简单却不乏优雅;强调体形美和动作美;设置了新的更适合的灯光效果,显得如诗如画;还在演出中加入现场演奏,以一条线索串起整场演出。

歌露白女士告诉记者,为了把天津京剧团介绍给法国观众,她“量身编制”了适合欧洲大众的精选片段,为保证这次巡回演出的成功举办,还特意邀请了十位法国导演前往天津,使他们能够发现和提炼这种远离西方文化的艺术,并熟悉和推介。为使观众更好地理解演出,歌露白特意安排帷幕升起前,在乐师伴奏下,邀请观众来观看艺术家化妆……歌露白欣慰地说,经过长期的准备和对京剧的推介,法国和欧洲大众已经能够消化京剧的所有组成部分,能更好地理解和欣赏京剧了。

歌露白说,她现在正在准备中国版的《胡桃夹子》,大连杂技团明年要在欧洲进行第四场巡演。歌露白还有一个宏伟目标——发掘更多其他形式的中国艺术,包括中国的非物质文化遗产,诸如木偶戏、皮影戏,中国少数民族的传统艺术形式,地方戏曲,传统音乐……

美国人凯茜·巴布什重提起上世纪30年代梅兰芳大师的美国巡演。她说,梅兰芳的团队提前十年时间进行调研和准备,其工作之细、考虑之周全,令人惊叹。比如记录美国不同听众对京剧的兴趣,调查美国观众对服装和道具的喜好,找最好的翻译译出京剧的优美唱词……凯茜说,梅兰芳团队的经验同样可为现在中国文化“走出去”所借鉴。

合作 实现共赢

“走出去”要“借船航海”,也要“造船出海”。

“借船航海”是指与有实力的国外合作伙伴共同投资制作演出产品,借助它们的国际营销网络,打进国外主流文化市场。大型舞台晚会《龙狮》正是这一模式的成功合作案例。世界闻名的加拿大太阳马戏团通过与中国对外演出集团合作,推出的这台以中国演员、中国节目、中国古典文化元素为主的大型演出,从1999年首演至2010年1月圆满收山,其全球巡演历时十年零九个月,在欧美日本60多座城市共演出3843场,购票观众总量超过900万人次,创造了改革开放以来我国海外商演的时间、场次、观众总量的三个最高纪录。

“造船出海”,就是针对国际观众的欣赏习惯和国外长期巡演的要求,打造拥有自主版权的适合海外市场的品牌产品。在取得丰厚市场回报的同时,提升中国文化产品的整体国际形象。现在中国演艺产业十分重视在演艺产品出口中打造自己的品牌。

除了“借船航海”和“造船出海”,中国演出团体还可以申请艺术基金的支持——纽约艺术基金执行董事迈克尔·罗伊斯说,每年纽约艺术基金会融资1000万美元用于支持在美的艺术家和艺术团体。此外,肯尼迪表演艺术中心每年花700多万美元、林肯表演艺术中心会支出2200万美元用于邀请外国艺术团体为公众演出。

迈克尔·罗伊斯建议,中国表演团体要取得这些资金支持,一方面要选择美国的合作伙伴,让投资方能了解在美国的表演计划,另一方面和投资方洽谈时,要充满激情、具有说服力、体现个性化,在交往中要蕴含一份感情、一种温暖、一种与投资者个人之间的关联,用文化和个人魅力赢得投资者的信任。

董方思在中美双方赢得信任,成为中美文化交流的使者,中美文化交流和贸易活动让他乐此不疲。他告诉记者,他正在内蒙古自治区排演音乐剧《阿拉善盟的胡杨树》,将于7月份在保利大剧院上演,这是为庆祝中国共产党建党90周年而出的作品——作为一个美国人,能够为中国共产党的生日写剧本,做导演,他深感荣幸,他说这是长期合作建立起来的信任和信心带来的硕果。此外,他还为一家中国的戏剧制作公司筹备《歌舞线上》,预计今年下半年在美国演出;与中国话剧院共同制作话剧《这是最后的斗争》将于2011-2012年演出季在美国演出……

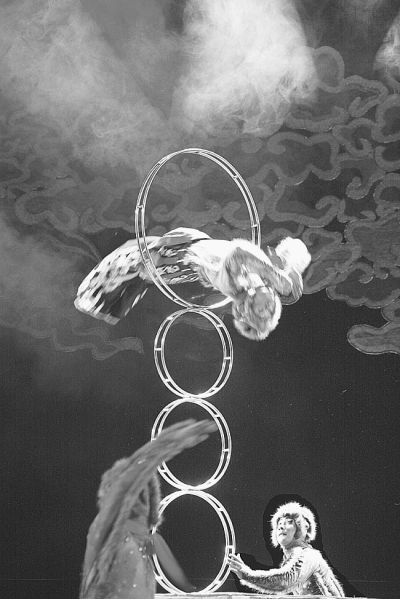

压题照片为《功夫少林》演出现场。本报记者 杨慧峰摄 本报记者 张玉玲

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制