六十年风雨兼程,六十年携手共进。历经六十年沧桑洗礼,西南民族大学凝结了“和合偕习,自信自强”的独特精神,走出了一条在包容中发展、在和谐中奋进的自信自强之路,书写了兴学、强校、报国的一甲子传奇与辉煌,成长为中国民族高等教育事业的一朵璀璨的西南奇葩!

和合偕习 自信自强

天府之国,锦绣成都,武侯祠畔,西南民族大学。

2011年6月1日,西南民族大学迎来了60华诞。

60年来,在党的民族政策和教育方针的光辉照耀下,西南民族大学走过了曲折而光辉的发展道路。先后经历了上世纪50年代筹建初创期、文革浩劫期、十一届三中全会后转折奋进期、邓小平同志视察南方重要谈话发表后加速提升期和新世纪十年跨越发展时期。

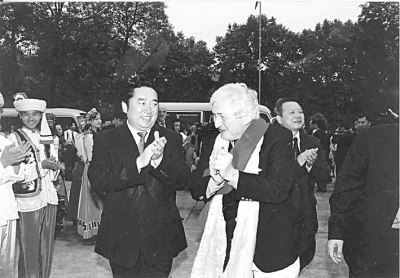

1951年6月1日,阳光明媚,彩旗飞扬,西南民族大学的前身西南民族学院成立暨第一期开学典礼隆重举行。汉、藏、彝、回、傣等24个民族的500多名学生,怀着激动的心情,参加了建校庆祝大会。当时,小平同志任中共中央西南局书记,为祝贺学校成立欣然题词——“各兄弟民族团结在毛主席和中央人民政府的周围,建设一个独立强盛繁荣幸福的新中国”。学院第一任院长即时任西南军政委员会副主席兼西南民委主任的王维舟将军。

1952年7月10日,西南民族学院第二期开学典礼在成都总府街川西行署新建大礼堂举行。晚7时许,邓小平、贺龙、王维舟和其他来宾步入大礼堂。邓小平、贺龙的突然出现让在场师生激动不已,全场响起经久不息的热烈掌声和欢呼声。当天,小平同志挥毫泼墨写下:“团结各民族于祖国大家庭的中心关键之一,是在于各民族都有一批热爱祖国并能联系群众的干部。”第二次为西南民族学院题词。

1956年,学校进入第一次大发展时期,办学层次增加,办学结构调整,形成兼本科、专科、中专、干训、预科,文、理、农并举,长短期结合的办学格局。“文化大革命”时期,西南民族学院遭受巨创。1966年开始,学校停止招生,教学活动陷于停顿。1973年,在周恩来总理的直接关心下,学院恢复办学,举办干训、预科。1979年,学校被国务院列为“六五”期间重点建设的院校,结合民族地区亟需应用型人才的迫切需求,西南民院开始了发展历程上的转折求索。

进入新世纪以来,西南民族大学秉承“和合偕习,自信自强”的学校精神,进入了一个大跨越大发展时期,实现了办学史上的“五大突破”:2003年4月,更名为“西南民族大学”;2003年9月,增列为博士学位授予单位;同年9月,新校区(南区)竣工并投入使用;2004年6月,在教育部高等学校本科教学工作水平评估中获得“优秀”;2005年4月,国家民委与成都市人民政府签署共建西南民大协议。

2005年,新中国建国56周年之际,学校实现了建校以来的首次“五十六个民族大团圆”,成为当年全国唯一一所有56个民族在校学生的高校。至今已连续保持6年的民族大团圆,为推进民族高等教育事业迈向新台阶,促进各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”谱写了新的篇章。

王瑛,回族,1982年9月毕业于西南民族大学畜牧兽医系。曾任职南江县纪委书记的王瑛,关心基层群众,是南江“背二哥”山歌中的“好书记”。2007年1月,中央纪委、人事部、监察部表彰王瑛同志为“全国纪检监察系统先进工作者标兵”。2009年2月,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席胡锦涛就学习王瑛同志先进事迹作出重要指示。胡锦涛指出,王瑛同志是优秀纪检干部的代表,要宣传她的感人事迹。2009年2月24日,中共中央组织部追授王瑛“全国优秀共产党员”称号。2009年,王瑛入选“100位新中国成立以来感动中国人物”。

龙进品,回族,1993年从西南民族大学法学系毕业分配到南涧县人民法院基层法庭工作至今。2011年2月22日,最高人民法院表彰龙进品为“全国优秀法官”。2011年2月24日,中共云南省委隆重召开“授予龙进品‘爱民为民模范法官’荣誉称号”命名表彰大会。2011年2月21日,龙进品被中宣部树立为“时代先锋”先进典型。最高人民法院网站为宣传龙进品先进事迹设立“时代先锋:全国优秀法官龙进品”专题。

降边嘉措,藏族,1955年毕业于西南民族学院,新中国成立后第一个藏族博士生导师,第一部藏族长篇小说《格桑梅朵》的作者。现任中国社会科学院少数民族文学研究所研究员,全国《格萨尔》工作领导小组副组长,《格萨尔》研究中心主任,藏族文学研究室主任,研究生院少数民族文学系博士生导师。

刘国恩,羌族,1982年毕业于西南民族大学数理化系。美国全美经济研究院经济学家,2000-2002年任中国留美经济学会副会长。现任北京大学光华管理学院应用经济学教授、北京大学中国医药经济研究中心主任、博士生导师。

今天,西南民族大学的各级校友奋斗在巴蜀大地、康藏雪域、云贵高原、白山黑水、天山南北、长江两岸……他们为民族地区的解放、政权建设、边疆巩固、民族团结、经济发展和社会进步做出了突出贡献。这是西南民族大学引以为骄傲和自豪的成就,更是学校为国家,为中华民族作出的独特贡献。

十年跨越 扶摇腾飞

进入新世纪,学校站在可持续发展的高度,勇抓机遇、负重奋进,决定征地建设新校区。2003、2007年,新校区一期工程(南区)和新校区续建工程(北区)相继竣工。其中,新校区南区荣获建设部“中国人居环境范例奖”,是全国唯一一所获此殊荣的高校。同时,学校对老校区的校园环境和教学、生活设施进行了改造和完善。

今天的西南民族大学占地面积扩至3000亩,校舍建筑面积增至82万平方米。学校现有馆藏图书资料增至340万册,教学科研设备总值增至2.87亿元。学校实施数字化发展战略,实现了教学、管理的信息化、数字化、网络化。

(一)“一体两翼”:铸就新特色。

“十一五”期间,学校根据自身实际,结合民族地区经济社会发展需要,提出了“一体两翼”发展战略,即以深化教学改革,推进科学研究,提高育人质量为“一体”,以建设青藏高原生态保护与畜牧业高科技研发基地、民族文化艺术创新实践研发基地为“两翼”。

建设“两翼”,是学校坚持走科学发展之路、走内涵发展之路、走特色发展之路的具体体现。建设青藏高原生态保护与畜牧业高科技研发基地致力于打造“五个园区”,以积极推进民族地区传统畜牧产业的现代化和青藏高原的生态文明为宗旨,以此带动学校相关学科或研究领域的发展,为教师科学研究、学生实习实验提供广阔天地。建设民族文化艺术创新实践研发基地致力于打造“五个中心”,旨在整合民族地区的文化艺术资源,形成一批高水平、有特色、有影响的民族文化研发成果,成为展示西部民族地区特别是西南民族地区民族文化和民族风情的重要窗口。

(二)教学招生:迈上新台阶

质量是立校之本。进入新世纪,学校牢牢把握质量这一生存与发展的生命线,推动教学改革向纵深发展,教学管理更加科学、规范,学科建设、课程建设取得新进展。在2003年“迎评促建”基础上,学校在2004级新生中全面推行以选课制和导师制为导向的学分制改革,深入推进学校内涵发展。2009年,学校开始开办双学位教育。目前,学校有本科专业69个,其中有6个国家级特色专业、10个省级本科特色专业、15个双学位专业;拥有5个省级本科人才培养基地;11个省(部)级重点实验室;25门四川省精品课程。

近年来,学校创新活动成果丰硕,在全国数学建模大赛、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛、电子设计大赛、国际企业管理挑战赛、ACM国际大学生程序设计大赛、CCTV杯、外研社杯英语、日语辩论赛和演讲赛、少数民族艺术节上屡获佳绩,标志着学校教学改革取得明显成效,本科教学工作水平跃上了一个新的层次。

随着学校办学水平和知名度的不断提升,学校招生形势令人鼓舞,无论从报考的数量还是录取的质量上看,都是一年比一年好,一些省区录取线超出当地重点线。近年来,学校相继在新疆等八省区成功实现一本层次招生。

随着生源情况的改观,学校人才培养质量也有了显著提高,毕业生一次性就业率多年保持在90%以上,并连续6年被授予“四川省普通高等学校就业工作先进单位”称号。

(三)师资科研:迎来新突破。

山容万物,海纳百川。进入新世纪,西南民族大学坚持人才强校战略,以和合精神,吸纳八方人才,逐步建成了一支素质良好、结构优化、精干高效、具有活力的教师队伍。今天的西南民族大学教职工人数已达1700余人,其中专任教师1300余人,副高以上职称570余人,博士生导师、硕士生导师近300人。具有博士学位的教师占专任教师20%以上;具有硕士及以上学位的教师占专任教师65%以上。有45人先后享受国务院颁发的政府特殊津贴,19人先后遴选为四川省学术技术带头人,22人为国家民委或四川省突出贡献专家,34人先后遴选为四川省学术(技术)带头人后备人选。聘请国内外客座教授200余人,其中院士6人。2人获“全国优秀教师”称号,2人获“全国师德先进个人”称号。

优质的人才队伍是取得丰硕科研成果的保证。进入新世纪,教师“立足教学搞科研,搞好科研促教学”,刻苦攻关,勇于超越,取得可喜的科研成果。到2010年,全校共承担各级各类科研项目2208项,其中国家级科研项目103项,省(部)级科研项目511项;投入科研经费12173余万元;发表学术论文9717篇,被SCI等收录373篇,出版学术著作(含教材)626部;获省(部)级科研成果奖199项。特别是在新材料研制、畜牧兽医理论与技术、民族文化研究(藏、彝、羌、苗)和少数民族语言文字信息处理(彝、藏、傣)等领域的研究成果,在国内外学术界有着较大的影响。

学校积极推进科研平台建设,建立富有特色的民族博览中心、在海内外有着较大影响的藏学文献馆和国内规模最大的彝学文献馆;特别重视科研成果转化成生产力,直接为少数民族和民族地区经济社会发展服务。

学校全面提高《西南民族大学学报》办刊质量,努力提升学报知名度。新世纪以来,人文社会科学版学报连续2次入选南京大学中国社会科学研究评价中心中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊,并在民族类学科期刊中排名第二。自然科学版学报入选科技部科技核心期刊,并被评为中国高校特色科技期刊。学校创办了《民族学刊》和《民族学信息》,前者填补了全国民族专业性学术期刊在西南地区分布上的空白,后者是国内唯一的民族学文摘类内部刊物。

(四)研究生教育与对外交流:进入新阶段。

2003年,学校被增列为博士学位授予单位,实现了博士点零的突破,办学层次得到进一步提升和完善。近年又喜获硕士研究生推免权和“少数民族高层次骨干人才”博士、硕士研究生招生权,并新增为高校在职教师攻读硕士研究生培养单位和MBA培养单位。2009年,学校获准设立民族学博士后科研流动站。2010年,哲学等13个一级学科通过四川省新增硕士学位授权一级学科点审核。2011年,“民族学”一级学科博士点通过国务院学位委员会终审。

今天的西南民族大学已拥有博、硕士学位授权一级学科16个。其中,民族学为涵盖5个二级学科的一级学科博士点;硕士学位授权一级学科15个,涵盖94个二级学科;硕士专业学位授权点10个,博士后科研流动站1个;有1个省部级一级重点学科,10个二级重点学科,1个二级重点培育学科。目前在校博士、硕士研究生已近2300人。学校研究生教育迈上了新的征程。

进入新世纪,学校的国际交流与合作跃上了新的台阶。相继有30多个国家和地区的政府官员、学者、友好人士来我校进行学术交流或参观访问。学校与英国曼彻斯特大学等20多家国外高校和科研机构建立了校际合作与交流关系。先后招收了50多个国家的3000余人次留学生在校学习,聘请了近400余人次外籍专家,组织了30余批专家教授访问团赴国外学习考察。

此外,学校还积极开展校地合作、校企合作,发挥民族高校对民族地区经济发展的支撑作用,分别与青海省海南藏族自治州、重庆市黔江区、云南省大理白族自治州、四川省北川羌族自治县、阿坝藏族自治州红原县、理县、甘孜藏族自治州白玉县等签订了战略合作协议。

(五)党建思政与管理体制:呈现新面貌。

进入新世纪以来,学校积极组织各族师生学习贯彻党的十六大、十七大精神,认真开展“三讲”、保持共产党员先进性教育活动、“三项学习教育”活动、深入学习实践科学发展观活动及“创先争优”活动,用马克思主义中国化的最新理论成果武装师生头脑、指导实践。在百年一遇的汶川、玉树大地震后,作为民族院校,学校为灾区的重建提供了智力支持和人才支持。新一代的民大师生表现出了良好的综合素质,深入灾区,与灾区民众一起,共克时艰,成为抗震救灾队伍中一股不可忽视的力量。

结合向杰出校友“全国纪检监察系统先进工作者标兵”王瑛同志学习活动,加强和改进学校新时期党建工作;不断加强、改进师德建设和学生思想政治教育工作,构建以“五讲五做五风尚”为主题的民族团结宣传教育长效机制;牢固树立稳定压倒一切的思想,把维护学校稳定作为一项重要工作常抓不懈;做好贫困生资助工作;积极营造健康奋进的校园文化氛围。

学校在加强党建思政工作的同时,锐意创新管理体制。2000年,启动并积极推进以人事分配制度和后勤社会化两项改革为主的内部管理体制改革。对校内机构进行了较大幅度的调整,实行全员聘任制、人事代理制和年度考核制,改革校内分配制度,较大幅度地提高了教职员工的劳动报酬和福利待遇;建立了新、老校区两个后勤集团,后勤服务改革稳步实施,管理效益和服务水平不断提高。2009年,学校积极稳妥地推进岗位设置工作,进一步深化人事分配制度改革。学校还在教学、科研、管理、基础建设和后勤服务等方面深入推进节约型校园建设,使办学效益得到显著提高。

蓝图绘就 再谱新篇

风雨兼程六十载,弦歌不辍奏华章。学校将继续以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻落实科学发展观,贯彻党的教育方针和民族政策,坚持“为少数民族服务、为民族地区服务”的办学宗旨,更加豪情满怀、信心百倍地谋划学校未来发展的宏伟蓝图。

“十二五”时期,学校将在“一体两翼”发展战略指导下,着力实施“14125”工程,即:围绕一个目标、促进四个转型、创新一个模式、建设两个基地、实施五大计划。

(一)围绕一个目标,就是围绕“建设有特色、现代化的一流民族大学”这个总体目标。

(二)促进四个转型,就是遵循教育规律、教学规律和人才培养规律和民族高等教育的特点,促进学科专业建设的转型、科学研究模式的转型、内部管理体制的转型、学校办学类型的转型。

(三)积极创新一个人才培养模式。紧紧围绕提高育人质量这一根本问题,深化教学改革,推进科学研究,教学促科研,科研带教学,使“一体”在人才培养中发挥最根本和核心的作用,积极创新人才培养模式,为少数民族和民族地区培养“进得来、用得上、干得好”的“双符双适型”人才培养模式。

(四)建设两个基地,就是根据学校“一体两翼”发展战略,不断推进“青藏高原生态保护和畜牧业高科技研发基地”和“民族文化艺术创新实践研发基地”建设。

(五)实施五大计划,就是围绕学校办学的质量、人才、科研、特色、品牌分别实施质量提升计划、人才引领计划、特色驱动计划、科研攻坚计划、品牌升级计划。

往日辉煌已成经典,未来前程更加灿烂。站在历史新起点,西南民族大学将承载各级领导的关怀,沐浴党的民族政策的春晖,肩负光荣的历史使命,在新的号角声中,承前启后,继往开来,团结奋进,攻坚破难,,为民族教育事业谱写新篇章,再创新辉煌!

学校少数民族语言文字信息处理中心开发的藏文、彝文手机

结 语

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制