从1999年政府上网工程开始,我国电子政务的发展已历经12年。如今,电子政务在社会生活中正在扮演越来越积极的角色。无论从政府文件、社会舆论、政府管理创新和社会服务中,电子政务都成为了明星话题。

但是,在对电子政务发展一片喝彩声的同时,人们也在关注目前我国电子政务面临的问题与挑战。为此,本报对北京大学电子政务研究院院长杨凤春进行了专访。

信息化不应仅是办公用品

记者:近来,很多城市都出现这样的情况,作为面向低收入家庭的经适房小区里,停着宝马、奔驰、奥迪等豪华车。这里面或许涉及很多问题,但很重要的一个问题是我们的政府缺少数字化管理。如果官方信息里一个人10年前下岗了,但实际上他现在已经是亿万富翁,这套经适房他能不能申请得到?

杨凤春:理论上不能,现实中倒是不乏“成功”个案。

近年来,我国电子政务从无到有,从少到多,从单点到联网,已经取得了明显的进步并在日臻完善。一个人在现代社会中生活,总会在政府信息库中留下记录的。目前,我国公安的人口数据是全覆盖的,基于社保、医疗的数据也是全覆盖的,企业、经营、纳税也是有据可查的。一个人自己创业成为亿万富翁,相关信息政府不会采集不到,他能申请到经适房,只是信息共享、数据关联有关部门没有做好。但在有些个案中,比如马化腾,谁都知道他是有钱人,他领不领经适房补贴,是由其他因素决定的,其实和政府信息化水平一点关系也没有。

记者:信息化本身有打破物理界限的能力,互联网上跨部门信息共享,可以实现。但是现在有些部门把信息把得很紧,把物理上的界限反映到互联网上去,这一点需要引起关注。

杨凤春:的确是这样。政府其实什么都懂,没搞好,是他们不愿意搞,怕吃力不讨好,牵扯到各部门间权限、利益,如果更高级领导不认为这是很重要的事情,这就很难实现。

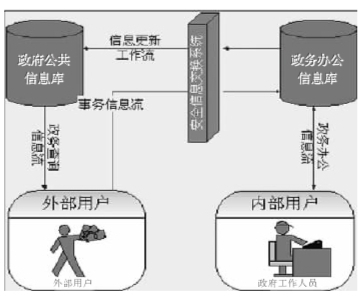

中国电子政务下一阶段发展必须要解决政府间的信息共享问题。这个问题在注重政府信息发布功能的电子政务建设初期并不凸显,但是随着电子政务建设由单纯的信息发布向互动型的公共服务功能的转变,多个部门同时涉及的情况日益普遍,如果不能实现电子政务的协同,其便利的公共服务功能便不可能实现。要知道,电子政务不仅是政府的办公用品,最重要的是更多用到为公众服务上去。

重电子轻政务是一个误区

记者:目前我国各级政府基本上都有了自己的官方网站,但是有些地方和部门的网站却有些让百姓挠头,不仅互动渠道少,而且有些信息居然是几年前的。百姓并不能真正地享受电子政府的便利服务。

杨凤春:我国的电子政务建设近几年得到了快速发展,但由于长期缺乏系统的规划,导致重建设轻维护、重管理轻服务现象的发生,电子政务信息的更新、互联、共享成为突出问题,加上部分政府部门缺乏面向公众服务的观念,我国的电子政务建设在某些方面确有些不尽如人意。

本质上,电子政务与服务型政府是两个概念。不能一厢情愿地以为,有了电子政务就可以提高政府工作效率和透明度,提高公共服务水平。应该清楚看到,公务员应用电子政务的意识、技能和态度等,关系着政务服务的质量和效率、影响到电子政务的命运、更关乎着电子政务的成败。各种电子政务系统好比是“车”,而应用电子政务的公务员好比是“司机”,司机的能力好坏在很大程度决定了这个运输系统的绩效,而且要保障运输安全和高效,主要是取决于司机的意识和水平。

记者:这是不是说,百姓虽然很多事情可以在网上办了,但是“门难进、脸难看、事难办”的情况未必就能迎刃而解。

杨凤春:“门难进、脸难看、事难办”的情况取决于政府与社会、公众的关系状态,这是技术层面上的电子政务所不能解决的,要想解决这个问题,必须实现社会、公众对政府的监督和控制,否则,电子政务不会“自动”地给人们来一个“笑脸”。

电子政务能力是把双刃剑

记者:目前各行各业都在进行着信息化建设,国家税务局发布的数据显示,金税工程三期建成后,国税系统每百元税收成本将由2002年的4.66元降到2.5元以下。这是否能说明,信息技术的发展,会促使行政运作成本减少、行政效率提高、百姓会从中更多受惠?

杨凤春:电子政务建设与行政成本减少、行政效率提高并不存在必然联系。不能简单地只看所谓“税收成本”,就得出行政成本大幅减少的结论,你还要看金税工程的建设成本有多高,总共投入了多少钱。

政府对信息化的运用,与政府自身的合理化程度是直接相关的。在政治改革不匹配的情况下,电子政务能力是把双刃剑。比如,税收效率提高了,收了太多钱,但政府如果不谨慎花,很多用在三公消费、盖楼堂馆所,那还不如把钱留在民间,让民间消费。

从目前的某些方面来看,政府信息化程度提高,其实给社会进步已经带来某些负面的影响。我有一个观点,电子政务要适合政府运行的状况,当缺乏外部、社会制约时,宁可放缓它的步伐。

记者:这里涉及到要对电子政务工程进行有效的绩效评估。

杨凤春:对。目前中国各级政府和各个部门都在对电子政务建设进行或多或少的投资,据有关研究机构的统计,每年的投资额高达数百亿。但是这些项目的建设成果如何,存在哪些问题,以及如何改进等等并没有清晰的答案,重要原因之一就是还未建立科学、规范和实用的电子政务绩效评估体系。一个科学的体系不仅能够指出整个电子政务工作流程的工作重心和关键环节,使资金使用倾向性更加明显,重点更加突出,而且更能为后续的改进和完善工作提供指导和依据。

公共服务是出发点呵落脚点

记者:目前我国电子政务面临的最突出问题是什么?

杨凤春:电子政务的本质是充分利用信息技术,使得政府履行职责的能力适应环境的变化,并且在这个变化的过程中不断地完善和改善。目前我国电子政务发展正在步入深水区,与以往电子政务的发展阶段存在着重大的区别。现在的电子政务发展都越来越牵涉机制和体制,而不单纯依赖于技术。也就是说,现在电子政务发展的推动力已经主要不是靠技术,而是行政管理体制的改革。

行政管理体制方面存在的问题,不可避免体现在电子政务建设上。目前我国电子政务发展在政府服务与社会平衡方面有些问题。政府在对社会控制能力上很好,在对公众服务方面的管理水平依然是一个明显的不足,特别是对民生保障这一块比较弱。

记者:这个问题如何解决呢?

杨凤春:随着改革开放的深入,我国政府的职能也在改变,正在向“服务型政府”转变。应把电子政务建设放在我国创建服务型政府的背景下,从面向公众服务的视角来研究电子政务,重新思考政府的服务模式,从根本上改善政府与公众的关系。

政府要树立一个观念——公共服务是电子政务建设的出发点和落脚点。我国电子政务建设,目前最重要的方面是强化电子政务方面公众的影响问题,平衡政府能力增强与公众能力增强,不能一味扩张强化政府控制的能力。我国传统上就有强政府、弱公众、弱社会的特点,现在要全力把服务公众这块弱的地方补上去。政府要把公众作为“客户”,要把“一切为公众服务”作为电子政务基本取向,想方设法向公众提供高效便捷的服务。

本报记者 罗 旭

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇