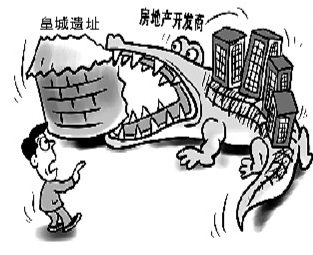

近日,有关南宋皇城遗址上要建豪宅的新闻成为媒体关注的热点。沸沸扬扬的争论背后,分流成两种声音:学者们惋惜的声音——旧城改造、危改拆迁对文物的破坏太大了,是要豪宅,还是要文物;官员们不那么理直气壮的声音——楼盘在遗址保护区外,这块地不让用,那块地不让用,财政收入哪里来?

古城保护与发展的争论在新中国至少有50年以上的历史。新中国成立后,围绕着北京城改造,梁思成的质疑已成为一段著名的公案,以至于几十年后的今天,有关的著作还能成为畅销书。现在看来,梁思成成为胜辩的一方,作为先知先觉者,他所承担的痛苦更让他的主张具有了道德的力量。但是任何脱离了当时语境的绝对化述说,都是值得商榷的。除了缺乏对古城文化的认知,当时的政府是否有足够的能力和财力,保护北京这座具有凄惶落寞之美的旧城呢?城市有它的生命,有它的命运,很多时候,是不以人的意志为转移的。

面对真正的古城,学者用笔而官员用镢头给出了不同的答案。老北京远逝了,留下纸面上依稀的美;新北京诞生了,让生活在其中的2000万居民,爱它怨它离不开它。同样的一幕在今天的古城杭州上演,面对着疑似的遗址,学者通过媒体,官员们用推土机也在试图给出自己的答案。同样的一幕,但后者似乎是前者的效仿。一边拆除历史建筑,一边花重金仿古的怪现象在各地接连上演,火柴盒般的“水泥森林”“千城一面”,让人审美疲劳的同时,城市的文化也因此变得模糊不清、虚无缥缈。如今,皇城遗址这个概念在被与时俱进地续写着。

某些官员先是以皇城遗址保护的名义拆了据说是中国第一座砖砌立桶式粮仓(不知道这个第一该不该保护),2008年文物部门经过发掘,在这个屡被搅动的地层上仅发现过一小段夯土城墙残迹,既然如预想的一样没有什么重要发现,这个没有皇朝遗址之实的昔日粮仓地块,却以皇城遗址之名堂而皇之地进入房地产市场。官员们玩儿了一把遗址保护的概念,偷天换日、种豆得瓜,自以为天衣无缝。

但有学者说了,南宋皇城遗址相当于雅典卫城、美洲的马丘比丘,你们怎么敢在这样的世界级遗址上盖房子,特别是盖招人嫉恨的豪宅。从媒体和专家的喧嚣中,我们似乎听出,在一个略带学术味道的论证中,不诉诸理性,而是力求煽情,力求用惊人言语夺取话语权。

当年梁思成和其他志同道合者,对北京城改造提出了“梁陈方案”,陈述了老北京旧城的文化价值、审美价值、空间价值等等,甚至具体而微对城墙的改造提出自己的方案——城墙上种植花草、安置长椅,成为人们休息娱乐的环城公园。他还描述了历代帝王庙前的牌楼,当夕阳西下的时候,从这里远眺西山,那是美不胜收的景致。

然而,当下的学者在打着皇城遗址的概念,对这块拟建为房地产的项目大加鞭挞时,既没有阐述这个地块上文物的学术价值,更没有对保护什么、怎么保护提出建设性意见。

文物、遗址也是为人服务的,只有体现出价值的文化遗址才值得保护。当保护和发展出现冲突的时候,也应权衡再三,谋求各方利益的最大化。比如,发现一段夯土城墙,是整个地块都原封不动保护起来,还是在楼盘中为它预留一个位置,经过巧妙的设计,与楼盘结合起来,建成一个与它价值相称的博物馆。后者既提升了楼盘的文化、经济价值,也提升了城市的文化品位,保留了城市的历史文化肌理。这样的成功案例在海外比比皆是。

据统计,全国200多个地级市中有183个正在建设“国际化都市”,历史文物不应该成为城市发展的绊脚石,保护与发展应该是矛盾的统一体。北京观复博物馆有一个陈列,用四件连续的展品,描述了一个残破而古老的黄花梨杌凳,经过能工巧匠的一步步修复,重新焕发光彩的过程。

老城如何焕发光彩?遗址如何再现神韵?这是一个永恒的话题。喀什老城在改造中有机更新的实践,也许给出了更高明的答案:保护和发展并不矛盾,融入当代理念,以改善民生为基础的保护,本身就是一种文化积淀。

城市是有生命的,新陈代谢是再自然不过的了,在新陈代谢过程中,我们应该去芜存真,发掘真正的价值。通过创造性的保护,让被时光的利剑暗淡了的往昔重放光华,让城市和居民,都从文物保护、遗址保护中获益,这才是保护的真谛。

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇