记者:你在后记中说写这本书起因于复旦大学出版社社长贺圣遂的建议,而真正决定要写,是因为此前对辛亥革命这一题材早已感兴趣。你是什么时候开始关注这段历史的?你的关注点是什么?

张鸣:我开始对这段历史感兴趣,是在纪念辛亥革命90周年的时候。最初写过几篇学术论文,其中有一篇是谈辛亥革命时期的民众反应;后来就写一些读史随笔,例如谈广东的一个小县城在辛亥革命前后的状况变化之类的;再后来又陆陆续续写了一些更通俗的随笔,基本都是看了史料之后的有感而发。

我写这本书也是这样,先从国图和北大、人大的图书馆把能找到的资料找来,通看了一遍。材料成百万字成百万字在手里过,有时候看上几天,一个字也写不出。看的时候,历史上的那些人物似乎就浮现在眼前,那时候的人和事都似乎跳出来,在眼前晃来晃去。这种感觉,无论写与不写,都是一种享受。研究历史,对我来说就是一种兴趣,是和迷京剧、迷围棋一样能让我着迷的事情。任何事情,都必须有兴趣才能做好。

记者:现在有不少学者在做把书斋中的学问引入大众视野的学术普及工作。关于辛亥革命,学术界已有很多研究成果和论述,你的作品和他们有何不同?除了表述方式的差异,你表达的观点和其他学者有什么关键性质的区别?

张鸣:当前相关领域学者的研究和学术史,我在写论文的时候就开始关注。以章开沅为代表的华中师范大学和中山大学,是研究辛亥革命的两个学术重镇,出了一批有分量的学术成果。

在我看来,现有的学术成果大致可分为三类:一是纯历史的考据,不提观点;二是先带有一定主观的理论预设,然后提出命题,其论证包含很多理论因素,学术性很强,附有很多注释;第三种介于前两者之间。

已有的成果在资料方面的整理工作做得很好,但是,这些学术研究中的语言书写,由于强调逻辑性而过于学理化,显得有些生涩。而我认为,历史本身不应包含很深奥的理论,要让更多的大众了解历史,仅靠这些学术著作是做不到的。

因此,我尝试着把已有的这些套路拿掉,改革这种历史书写的叙事方式,另开一路。

我在写前一本书《北洋裂变:军阀与五四》的时候,就是用散文化的叙述方式来表达思想观点,描写历史过程,但还保留了注释。这一次我干脆把注释都拿掉了,就是为了保证叙事更加流畅。所以,要说这本书和学术著作的不同,就是没有那么多学术的框框和语言上的干涩;在思想的表达和观点的提出方面,本质上并没有区别。

凤凰卫视的梁文道说我写史的方法像唐德刚,我觉得文笔上比较像,我也很欣赏他,但我并不是受他影响,读他的作品的时候,我已经是这个风格了。其实,对我影响最大的应该是鲁迅。

记者:书中试图通过描述大事件中的小细节来还原这场晚清民国的大变局。在你看来,研究细节,对认识历史有何意义?

张鸣:历史就是细节。没有细节就没有历史。我们所能看到的历史是有表演性的,其中的人物的行为和真正内心所想的常常不一样,而从细节中却能发现真实。

例如,在辛亥革命前,在一个小县城里发生过这样一个事件,当地士绅庇护了一个身份是教师的革命党。而到了真正革命的时候,这些士绅又是反革命的。

这看起来是一件前后矛盾的事情,很难解释。但通过寻找细节后会发现,无论这些士绅真正的观点是什么,都会在那个时期赶时髦。因为当时办学堂是大事、好事,所以这些士绅虽然不支持革命,但会自然地去庇护学堂的教师。细节往往会透露出某个时代的重要因素。

想要通过细节完全复原历史是不可能的,其中必然会有空白。因此,某些环节就需要推理。历史也可以做一些大的假设,从前面的事实逻辑性地往后延展。在我看来,历史还应对未来有某种借鉴,暗合对未来的某种推理,从过去推出未来,即所谓“以史为鉴”。

记者:书中对那场大变局里“过场的角儿们”,例如黎元洪、袁世凯、冯国璋等,都是客观叙述;对“末世贵胄”中的端方和良弼,似乎流露了一些惋惜和同情;评价孙中山有很强的“个人魅力”,但着墨并不多。您对这些历史人物持怎样的态度,有无好恶?

张鸣:我很赞成著名史学家钱穆先生的说法,对本国的历史要持一种“温情与敬意”。那个时代的人物很无奈,有苦衷。我不赞成一上来就确定哪个是好人,哪个是坏人,这在历史上是很难划分的。所以无论是黎元洪还是袁世凯、冯国璋,我都尽量做到不带任何偏见地客观叙述。

虽然清朝不可避免地覆亡了,但端方和良弼是清末满人中的优秀人才,对他们的评价也是客观一点。

孙中山在革命中的象征意义更强一些。他参加革命时间早,资历深,同时筹款能力最强,很会说服人,有超凡的个人魅力。他的出现,常常会改变革命党内的分裂局面,影响大家的意见。

记者:周恩来曾经在1938年发表的《辛亥、北伐与抗战》一文中提出,“辛亥革命的成功,是中国统一战线之最初形式”,对其中各政治力量的联合促进革命成功给予了充分肯定,你对此如何看?

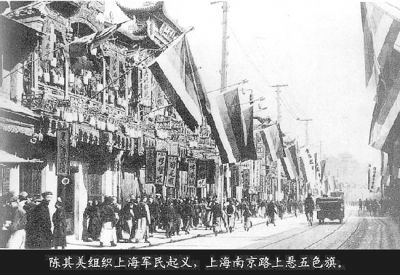

张鸣:从某种意义可以这么说。在革命中,各种力量的作用大小不一。我在研读史料中发现,革命党人有时候的表现并不够成熟,立宪党人对革命胜利发挥的作用更大。特别值得一提的是时任湖北谘议局局长的汤化龙,对革命的成功起到了举足轻重的作用。还有,当时革命相对平稳同时秩序良好的地区如宁波、绍兴、苏州、上海等,都是由立宪党人主持的。由于这些士绅对普通百姓的影响力很大,所以他们的态度和表现对维持地方稳定,不发生大的动荡,起到了非常重要的作用。此外,会党、商团、学堂等人士也纷纷参与了革命。

记者:辛亥革命改变了一个延续了2000多年的制度,影响深远,对每个国人都意义重大。你在书中说,“如果有人看了此书,不再像过去那样,把这场革命符号化,从历史的雷池里爬到了边上,我就心满意足了”。可对普通大众来说,辛亥革命作为一个符号,一个革命象征,早已深入人心。你的这本书希望表达什么?

张鸣:我觉得,不能一提到辛亥革命,就想到一个“民主共和”的符号。辛亥革命推翻了中国2000多年的帝制,从一个君主专制的政体,变成了相对先进的美国体制。但是,革命之后的现实告诉我们,这样的制度,落到实处,的确大有困难。在我看来,辛亥革命带给中国和中国人的,其实是革命后的制度困扰和变革的焦虑。革命给当时的民众带来的种种不适应,不是短期能够消解的,今人也很难体会。通过这本书,我希望人们不要以为变革之后就能一劳永逸地打破不满,希望人们能都更多地去反思,寻找最适合的发展道路。(本报记者 吴 娜)

上一版

上一版

缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇